理論

仮説:移動の価値を忘れた国―場所と時間の経済学を取り戻すために

なぜ日本の交通や物流は、これほどまでに疲弊してしまったのか。その正体は、明治以来私たちが「モノを作る(形態)」ことと「売る(所有)」ことに心血を注ぐ一方で、その間にある「移動(場所・時間)」の価値を定義し忘れてきた150 …

理論の調査報告とAIの活用

厳密な調査から専門書の執筆まで、AIは最強のパートナーになります。ElicitやConsensusを用いたエビデンス収集、Deep Researchによる網羅的調査、そしてNotebookLMでの知識体系化。単なる代行で …

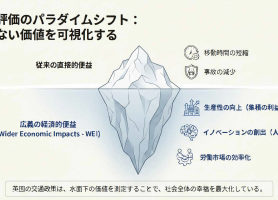

英国TAGのレベル2・3評価手法

英国の交通分析ガイダンス(TAG)では、標準的な交通便益評価に加えて「広義の経済効果(Wider Economic Impacts: WEI)」を段階的に検討します。Level 2では固定用地下で集積・雇用効果などを含む …

2025-2026年におけるAI業務機能と産業応用の網羅的調査報告書

序論:2025-2026年、AIパラダイムの転換点 2025年から2026年にかけて、人工知能(AI)は従来の「質問に答えるツール」という枠組みを超え、自ら思考し、計画を立て、複雑な業務を完結させる「自律型エージェント( …

交通まちづくりの生存戦略:Will・Can・Mustを峻別し、ドラッカーの哲学で命を吹き込む

活動のバーンアウトを防ぐ。なぜ、地域の足を想う優しい人ほど活動に疲弊してしまうのか。その原因は、意志・能力・義務が未整理のまま放置されていることにあります。ドラッカーは「問題ではなく機会に焦点を合わせよ」と説きました。社 …

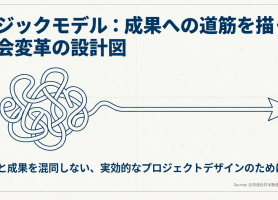

ロジックモデル:成果への道筋を描く社会変革の設計図

頑張っているのに手応えが得られない。その原因は活動と成果の混同にあるかもしれません。ロジックモデルは、投入した資源がどのような経路をたどって社会的価値に繋がるのかを可視化する設計図です。100人に研修したという実績(アウ …

話し合いを実行力に変える理論的・実効的ガバナンス

連携が話し合いだけで終わっていませんか? 実効的なガバナンスの鍵は、小さな成功(スモール・ウィン)を積み重ねて信頼を維持する循環にあります。1980年代の効率重視が生んだ組織の分断を乗り越え、多様な知を融合させるこの手法 …

不確実な時代への耐性:オープン・イノベーションとエコシステムが生む共進化

一組織では太刀打ちできない複雑な社会課題に、どう挑むべきか。その答えは、多様な主体が依存・共生し合う生態系(エコシステム)の構築にあります。1つの組織が苦境に立たされても、ネットワーク全体で活動を維持し、別の形で再生でき …

信頼がお金やスキルに並ぶ資産になる?見えない財産 社会関係資本の正体

信頼や人々の繋がりが、お金やスキルと同じ資本になる。 これが社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)です。特定の地域で活動がスムーズに進む鍵は、目に見えないこの資産にあります。パットナムはこれを地域の共有財産と捉え、経済や …

NPOの目的の漂流を防ぐ処方箋:資源依存理論(RDT)で守る自律性とミッション

資金はあるが理念が見えない。そんなNPOの苦悩を説明するのが資源依存理論です。行政の委託金への過度な依存は、いつの間にか活動内容が行政の意向に左右されるミッション・ドリフト(目的の漂流)を招きます,。活動継続のための資金 …

市民活動の組織間連携・協調

交通まちづくり活動は、個人や1組織でできるようなものではなく、多様な主体が連携協調するネットワーク化が必要となります。そこで市民活動における組織間の連携や協調について、社会学や組織理論の観点から整理します。単独の組織では …

日本における内発的発展論の再構築:交通・都市計画への理論的適用と実践的考察

人口減少社会における日本の再生を目指し、外部資本に依存しない内発的発展論を現代の交通や都市計画に再構築するための理論と実践をまとめました。前半では、鶴見和子や宮本憲一による住民の主体性と経済的自立を重視する理論的枠組みを …

予算の番人から価値の探究者へ:行政の在り方を劇的に変える公共価値の創造(CPV)

公務員は予算の番人から、価値の探究者へ。ハーバード大学のマーク・ムーアが提唱した公共価値の創造(CPV)は、行政の在り方を大きく変えるパラダイムです。単なる効率性を超え、市民の納得感や公平性、運営能力の3つを同時に満たす …

話し合いが空転するのはなぜか?アクターネットワーク理論(ANT)が提唱する「物の議会」と新しいガバナンス

従来の話し合いが空転するのは、言葉を持たないモノたちの不在が原因かもしれません。ブルーノ・ラトゥールが提唱した物の議会という概念は、データや技術、環境をあたかも一人の議員のように座らせるガバナンスを提案します。専門家は正 …

人口減少をチャンスに変える!持続可能な未来を創る「沿線まちづくり」の処方箋

外出率の低下や資本効率への要請など、鉄道まちづくりを取り巻く環境は厳しさを増しています。一方で、この変化は人中心のまちづくりへ舵を切る好機でもあります。20分圏内で生活が完結するネイバーフッドの構築や、DXによる新たな都 …

通行量の呪縛を解け!エリアマネジメントが導く、滞在の質と幸福度を軸とした都市運営

エリアマネジメントは、地域の価値を維持・向上させる住民や地権者による主体的な取組です。整備(ハード)から管理・運営(ソフト)への転換が求められる中、組織というOSと、街を使いこなすアーバニストというアプリの共創が不可欠で …

制度の経済学で解く停滞の正体 ― なぜ経路依存の呪縛から逃れられないのか?

日本の交通インフラは今、過去の成功が生んだ「制度の重力」により、身動きが取れない状態にあります。なぜ効率的な再編が進まないのか。本シリーズでは、経済学者と政策学者の視点から、ダグラス・ノースの「経路依存性」や「取引コスト …

悪循環を止め、好循環を生み出すシステムダイナミクスのフィードバックループ

私たちの社会は、見えない因果の連鎖(システム)で動いています。なぜ良かれと思った施策が裏目に出るのか。若桜鉄道の再生事例を、サイバネティクスとシステムダイナミクスの視点から解き明かします。悪循環を止め、好循環を生み出すた …

100年後の処方箋。環境・社会・経済の「3要素」から読み解く、世界の大修理プロジェクト

現代社会が抱える富の偏りや環境不安。これらの課題を紐解く鍵は、環境・社会・経済という「三要素」のバランスにあります。本連載では、社会を一つの生命体に見立て、呼吸(環境)、意志(社会)、循環(経済)という視点から、リオサミ …

あなたの15分を最高値で売る方法 ―アクセシビリティで解く住まいのROI

都市の価値を測る基準が「移動の速さ」から「目的地への届きやすさ」へと変化しています。本連載では、経済学者と都市計画者の視点から、この「アクセシビリティ」という概念を軸に、住まい選びや地価の正体、そして誰もが住みやすい社会 …

LVCが解き明かす「インフラ・ファイナンス」の正体

都市工学と経済学の視点から、交通インフラの持続可能性を支えるLVC(土地価値還元)を解剖します。公共投資が生む経済的外部性をいかに制度的に内部化し、財源へと変えるのか。ヘンリー・ジョージの思想から筑波エクスプレスの成功、 …

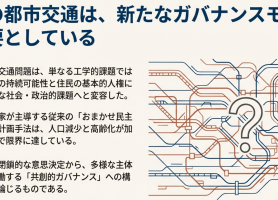

日本における都市交通最適化のための共創的合意形成モデルの考察

現代の都市交通は、効率重視の工学課題を超え、地域の持続性を問う高度な社会課題へと変容しています。従来のおまかせ民主主義が限界を迎える中、交通を「社会的共通資本」と再定義し、市民を消費客から当事者に変える「共創」の仕組みが …

なぜ今、市民参画が生命線なのか? 欧州SUMPに学ぶ、複雑すぎる課題を解決するための共創デザイン

現代の都市課題は環境・経済・社会が複雑に絡み合い、データという「羅針盤」だけでは解けない局面にあります。欧州のSUMPが市民参画を生命線とするのは、この複雑さゆえに、実際に街を動かす「航海士」である市民の知恵と納得感が不 …

部分最適の衝突を終わらせる:共同輸送の成否を分けるビジネスプロセスの標準化

日本の物流2024年問題の解決策である共同輸送ですが、荷主間のビジネスプロセスの不一致が大きな障壁です。発注サイクルやパレット規格の乱立は調整コストを増大させ、部分最適の衝突を招きます。本稿では囚人のジレンマ等の構造的課 …

街の中で仲立ちをするアーバニストとは?

アーバニスト(Urbanist)という言葉は、近年日本でもよく耳にするようになりましたが、その役割を一言で言えば、行政(制度)と市民(生活)の間を、専門知と実践でつなぐ媒介者です。 従来の都市計画家(プランナー)が図面や …

鉄道も道路も集積の価値を同じ土俵で評価する英国TAG

世界で最も精緻な英国の評価マニュアルTAG(Transport Analysis Guidance)は、健康増進や集積による生産性向上、さらには「知の交流」がもたらす経済効果までを可視化します。人口減少下の日本で、インフ …

社会の見えない価値を可視化する厚生経済学

英国の交通政策や都市計画の根幹を支えているのは、厚生経済学(Welfare Economics)という学問領域です。これは、単にお金がいくら動いたかではなく、社会全体の幸福(満足度)が最大化されているかを数学的・論理的に …

日本では道路を広げるほど渋滞が増える!?Hsu & Zhang (2014) を読み解く

「渋滞をなくすには道路を広げるしかない」―私たちが信じて疑わないこの常識は、実は大きな間違いかもしれません。最新の都市経済学が導き出した「道路混雑の基本法則」は、道路の供給がさらなる渋滞を呼ぶという皮肉な現実を暴き出しま …