日本の交通インフラは今、過去の成功が生んだ「制度の重力」により、身動きが取れない状態にあります。なぜ効率的な再編が進まないのか。本シリーズでは、経済学者と政策学者の視点から、ダグラス・ノースの「経路依存性」や「取引コスト」といった理論を用い、停滞の正体を解剖します。宇都宮LRT等の先進事例を鍵に、古いOSをハックし、持続可能な「移動のアセットマネジメント」へと進化させるための処方箋を提示します。

目次

交通OSの再起動 第1回:なぜ、わかっていても変えられないのか ― 経路依存性の重力

皆様は、スマートフォンの操作方法やパソコンのキーボード配列に疑問を感じたことはないでしょうか。もっと効率的な配列があると言われながらも、私たちは慣れ親しんだ方式を使い続けています。実は、日本の交通政策もこれと同じ状況にあります。

第1回では、経済学の重要概念である経路依存性(けいろいぞんせい:過去の選択が現在の選択肢を制限し、将来の方向を縛る現象)を軸に、日本の交通政策が抱える構造を整理します。

QWERTY配列が教える、非効率が生き残る理由

経路依存性を説明する際、よく引用されるのがパソコンのQWERTY(クワーティ)配列です。この配列は、初期のタイプライターにおいて、印字棒が絡まないようにあえて打鍵速度を落とす目的で設計されたという説があります。

経路依存性を説明する際、よく引用されるのがパソコンのQWERTY(クワーティ)配列です。この配列は、初期のタイプライターにおいて、印字棒が絡まないようにあえて打鍵速度を落とす目的で設計されたという説があります。

その後、技術が進歩し、より高速に入力できる配列が登場したにもかかわらず、私たちは今もQWERTY配列を使っています。それは、多くの人がこの配列でタイピングを学び、メーカーもこの配列で機器を作り、一度定着したルールを覆すコストが便益を上回ってしまったからです。

このように、一度選ばれた仕組みが、後から登場した優れた選択肢を排除して生き残る現象を、1990年にノーベル経済学賞を受賞したダグラス・ノースは、制度の経路依存性と呼びました。

日本の交通OSを縛る4つの重力

日本の交通政策においても、戦後の高度経済成長期に最適化された道路中心の仕組みが、一種のOS(基本ソフト)として定着しました。当時の状況下では、このOSは国土の隅々まで迅速にアクセスを確保するための合理的な選択でした。しかし、人口減少期に入った現代、このOSを書き換えることを阻む4つのメカニズム(自己強化メカニズム)が働いています。

日本の交通政策においても、戦後の高度経済成長期に最適化された道路中心の仕組みが、一種のOS(基本ソフト)として定着しました。当時の状況下では、このOSは国土の隅々まで迅速にアクセスを確保するための合理的な選択でした。しかし、人口減少期に入った現代、このOSを書き換えることを阻む4つのメカニズム(自己強化メカニズム)が働いています。

第1は、セットアップ・コスト(初期投資の大きさ)です。

戦後、特定財源制度(自動車の利用者が払う税金を道路整備に充てる仕組み)等を通じて、膨大な予算が道路網に投じられました。この道路OSの上に、郊外型のショッピングセンターや住宅地が形成されています。今から鉄道中心の街造りに切り替えようとしても、既存の社会資本を造り直すコストが巨大すぎて、現状維持を選択せざるを得ない状況が生まれます。

第2は、学習効果です。

行政組織や建設業界には、半世紀以上にわたって道路を効率的に設計・建設・維持管理する高度な技術やマニュアルが蓄積されました。一方で、公共交通を地域経営の視点でマネジメントするノウハウは、一部の自治体を除いて蓄積が途上段階にあります。慣れている手法を選んでしまうのは、組織にとって自然な振る舞いです。

第3は、調整効果(ネットワーク外部性)です。

車を持つ人が増えれば、駐車場やガソリンスタンドが整備され、車の利便性はさらに高まります。利用者が増えるほどその仕組みの価値が高まり、他の選択肢(鉄道やバス)の利便性が相対的に低下するスパイラルが発生します。

第4は、適応的期待です。

将来も道路が維持されるという前提で、個人は郊外に家を買い、企業は物流拠点を置きます。こうした民間の経済活動が積み重なることで、行政には道路の現状維持を求める圧力がかかり続け、OSの書き換えは難しくなります。

日本の施策における配慮と構造的ロックイン

日本の政策担当者も、こうした課題を認識していないわけではありません。2009年の道路特定財源の一般財源化(特定の使途を限定せず、予算を柔軟に使えるようにする変更)は、まさにこのOSを柔軟にするための大きな決断でした。

日本の政策担当者も、こうした課題を認識していないわけではありません。2009年の道路特定財源の一般財源化(特定の使途を限定せず、予算を柔軟に使えるようにする変更)は、まさにこのOSを柔軟にするための大きな決断でした。

また、立地適正化計画(居住や施設を拠点に集約させる計画)と地域公共交通計画を連携させるなど、制度の硬直化を防ぐための工夫が積み重ねられています。しかし、これまでの成功体験が余りにも大きかったがゆえに、既存の法体系や予算構造との整合性を保ちながら新しい仕組みを導入することには、実務上、極めて高いハードルが存在します。

これは特定の誰かの判断ミスではなく、制度、技術、人々の生活様式が網の目のように絡み合った結果、身動きが取れなくなる構造的ロックイン(固定化)という現象です。

停滞を打破するための視点

経路依存性は、巨大な慣性のようなものです。この重力に抗って新しい方向へ舵を切るには、単なる精神論ではなく、制度そのものをどう組み替えるかという知恵が必要になります。

次回は、このOSの書き換えをさらに困難にしている、法律の縦割りと予算システムの課題について、新制度派経済学の視点から解剖します。取引コスト(調整に要する労力や時間)という概念を用いることで、役所の縦割りがなぜ解消されないのか、その正体が見えてきます。

参照元・出典、主要な文献

- ダグラス・ノース(著)、竹下公視(訳)『制度・制度変化・経済成果』

- W.ブライアン・アーサー(著)、有賀健(訳)『収益逓増と経済構造』

- ポール・ピアソン(著)、山岸敬和(訳)『歴史のなかでの政治 ― 経路依存性、収益逓増、そして制度変化のプロセス』

- 内閣府(2009)『経済財政白書 ― 経路依存性と制度の進化に関する分析』

- 国土交通省(2023)『国土交通白書 ― 2040年を見据えたインフラマネジメントの転換』

- 藤井聡(2012)『社会的共通資本としての交通』学芸出版社

交通OSの再起動 第2回:縦割りの正体は取引コストにある ― 法律の地層と合成の誤謬

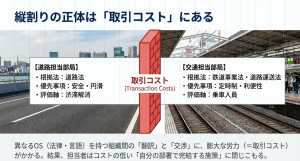

第1回では、過去の成功体験が現在の選択を縛る経路依存性(けいろいぞんせい)について触れました。第2回では、なぜ異なる部署や組織が連携しようとすると、足取りが重くなってしまうのか。その背景にある取引コスト(とりひきこすと:情報の収集、交渉、合意形成、その後の監視などに費やされる労力や時間)の正体を解き明かします。

見えない壁、取引コストの正体

経済学者のロナルド・コースやオリバー・ウィリアムソンが提唱した取引コストの概念は、私たちが日常的に感じる調整の面倒くささを理論的に説明してくれます。

経済学者のロナルド・コースやオリバー・ウィリアムソンが提唱した取引コストの概念は、私たちが日常的に感じる調整の面倒くささを理論的に説明してくれます。

例えば、ある自治体で道路の一部を削ってバス専用レーンを造るという施策を検討するとします。この時、道路を担当する部署と、公共交通を担当する部署の間には、単なる意見の相違以上の壁が立ちはだかります。

道路担当は、道路法(道路の整備や保全を定めた法律)に基づき、車両の円滑な通行や安全を優先します。一方、公共交通側は鉄道事業法や道路運送法(バス等の運営を定めた法律)に基づき、定時制や利便性を重視します。依拠する法律が異なれば、評価の指標も走行速度と乗車人数のように食い違います。

この異なる価値観を翻訳し、合意にこぎ着けるまでには膨大な会議や資料作成が必要となります。このプロセスこそが取引コストであり、コストがあまりに高いと、担当者は自分の部署の法律の範囲内でできることに閉じこもるようになります。

不完備契約と責任の所在

制度の経済学では、将来のあらゆる出来事をあらかじめ予測して契約を結ぶことは不可能であると考え、これを不完備契約(ふかんびけいやく)と呼びます。交通インフラのような数十年続く事業では、この不確実性が調整コストをさらに押し上げます。

制度の経済学では、将来のあらゆる出来事をあらかじめ予測して契約を結ぶことは不可能であると考え、これを不完備契約(ふかんびけいやく)と呼びます。交通インフラのような数十年続く事業では、この不確実性が調整コストをさらに押し上げます。

道路空間に新たな交通システムを導入する場合、事故が起きた際の責任分担や、30年後の施設修繕費を誰が負担するかなど、現時点で確定できない事象が無数に存在します。

日本の政策現場では、こうした将来のリスクを回避するために、慎重な検討が重ねられます。これは公金を扱う行政として当然の姿勢ですが、リスクを精査すればするほど、合意形成のための取引コストが積み上がり、結果として変化のスピードが鈍るというジレンマを抱えています。

日本の施策に見る合成の誤謬への配慮

日本の行政機構において、道路と鉄道・バスが別々の部署で管理されてきたのは、それぞれの専門性を高め、効率的に管理・運営するためでした。しかし、各部署が自らの法律やルールに忠実であればあるほど、地域全体の交通網としては非効率なものになってしまう。これを経済学では合成の誤謬(ごうせいのごびゅう:個々が正しい行動をとっても、全体としては望ましくない結果になること)と言います。

近年、国においても地域公共交通活性化再生法の改正などを通じ、こうした縦割りの弊害を解消するための枠組み作りが進められています。自治体が主導して複数の事業者をまとめる一括協定の仕組みなどは、個別の交渉にかかる取引コストを組織的に引き下げようとする試みです。

しかし、長年積み上げられてきた法律の地層は厚く、現場レベルでは依然として、予算の出所や根拠法の違いが、越境的な施策を阻む構造的な制約となっています。

調整を内部化する視点

取引コストを削減する有力な方法は、バラバラの主体を一つのガバナンス(統治の仕組み)の中に組み込むことです。外部の相手と交渉するのではなく、同じ目的を持つ内部の仲間として対話できれば、情報の非対称性(じょうほうのひたいしょうせい:一方が持つ情報を他方が持っていない状態)や交渉のコストは劇的に下がります。

次回は、この取引コストという壁を、知恵と工夫で乗り越えた具体的な事例に焦点を当てます。宇都宮LRTや若桜鉄道が、どのようにして既存の法域の壁をハック(最適化)し、新しい経路を切り拓いたのかを詳しく分析します。

参照元・出典、主要な文献

- ロナルド・H・コース(著)、宮沢健一他(訳)『企業・市場・法』

- オリバー・E・ウィリアムソン(著)、浅沼萬里他(訳)『資本主義の経済機構』

- 浅沼萬里『日本の企業組織:革新的適応のメカニズム』東洋経済新報社

- 国土交通省(2023)『地域公共交通リ・デザインに向けたガイドライン』

- 日本経済学会編『現代経済学の潮流』東洋経済新報社(新制度派経済学の各章

- 橘木俊詔『公共経済学』有斐閣

交通OSの再起動 第3回:常識をハックする制度的起業家たち ― 宇都宮と若桜の突破口

第2回では、法律や組織の間に生じる取引コスト(とりひきこすと)が、交通政策の変革を阻む壁となっていることを整理しました。第3回では、この高い壁を乗り越え、強固な経路依存性(けいろいぞんせい)を打ち破った具体的な事例を分析します。キーワードは、制度的起業家(せいどてききぎょうか:既存の制度の矛盾を突き、新しいルールを定着させる個人や組織)です。

宇都宮LRT:組織統合による取引コストの内部化

2023年に開業した宇都宮LRT(次世代型路面電車)は、単に新しい乗り物を導入した事例ではありません。最大の特徴は、市役所内にLRT整備室という、部署の垣根を超えた統合組織を創設した点にあります。

2023年に開業した宇都宮LRT(次世代型路面電車)は、単に新しい乗り物を導入した事例ではありません。最大の特徴は、市役所内にLRT整備室という、部署の垣根を超えた統合組織を創設した点にあります。

通常、路面電車の整備には、道路を管理する部署と、交通政策を担う部署の間で膨大な調整が必要になります。宇都宮市は、これらの担当者を一つのフロア、一つの組織に集約しました。これにより、外部との交渉として発生していた取引コストを、組織内部の対話へと転換(内部化)したのです。

隣の席に道路の専門家と交通の専門家が座ることで、法的な解釈のズレをその場で解消し、車線を削って線路を敷くという、旧OSでは困難だった空間の再配分を実現しました。これは、特定のリーダーの資質に頼るだけでなく、組織のガバナンス(統治の仕組み)を書き換えることで制度をハックした好例と言えます。

若桜鉄道:資産の再定義とフレームの書き換え

鳥取県の若桜鉄道(わかさてつどう)は、赤字ローカル線という厳しい状況を、資産の再定義によって切り拓きました。

鳥取県の若桜鉄道(わかさてつどう)は、赤字ローカル線という厳しい状況を、資産の再定義によって切り拓きました。

従来の交通政策では、鉄道は単なる移動手段として定義され、収支が合わなければ赤字のコストとして処理されます。しかし、若桜鉄道は駅舎やSL(蒸気機関車)を地域の歴史的文化財として位置づけ、さらに駅をバイク乗りの聖地にするなど、鉄道を地域を売り出すプラットフォームへとリフレーミング(物事の見方を変えること)しました。

これにより、交通予算だけでなく、観光、文化、産業振興といった多セクターの資源を引き出すことに成功しました。これは、既存の鉄道事業法という狭い枠組みを、地域の公共価値(パブリック・バリュー)という広い視点で上書きした制度的起業家の振る舞いです。

制度的隙間を活用する知恵

日本の政策担当者は、しばしば法律の厳格な運用を求められます。しかし、制度的起業家たちは、法が想定していなかった領域や、法と法の間に存在する制度的隙間(せいどてきすきま)を見つけ出し、そこを新しい実験場とします。

日本の政策担当者は、しばしば法律の厳格な運用を求められます。しかし、制度的起業家たちは、法が想定していなかった領域や、法と法の間に存在する制度的隙間(せいどてきすきま)を見つけ出し、そこを新しい実験場とします。

例えば、若桜鉄道で導入された公有民営(上下分離)方式も、当時はまだ一般的ではありませんでした。しかし、自治体が施設を保有し、運営を民間(または第三セクター)に委ねることで、事業者が負いきれないインフラの維持コストを行政が引き受けるという、新しい所有権の分配を実現しました。

こうした現場の試行錯誤が、後の地域公共交通活性化再生法などの法整備へとつながり、新しい経路(New Path)が公式な制度として認められるプロセスを形作っていきます。

成功事例が示すOSアップデートの鍵

これらの事例に共通するのは、既存の道路か鉄道かという対立構造を、別の高い視点から統合している点です。宇都宮は都市の生存戦略として、若桜は地域アセット(資産)の経営として、交通を位置づけ直しました。

日本の施策が直面する構造的ロックイン(固定化)を解く鍵は、単なる予算の増額ではなく、このように目的を再定義し、組織や契約の形を最適化する制度設計の力にあることがわかります。

次回は、これらのハックを全国的な標準へと広げるための、新しい交通OSの設計図について展望します。

参照元・出典、主要な文献

- 宇都宮市(2023)『芳賀・宇都宮LRTの整備について』

- マーク・ムーア(著)、近藤隆雄(訳)『公共価値の創造:政府における戦略的マネジメント』

- ダグラス・ノース(著)、竹下公視(訳)『制度・制度変化・経済成果』

- 宇沢弘文(2000)『社会的共通資本』岩波新書

- 経済協力開発機構(OECD)(2015)『Governing the City』

- 城山英明(2013)『公共政策学の基礎』有斐閣

交通OSの再起動 第4回:新OSの設計図 ― 調整からアセットマネジメントへ

シリーズ最終回となる今回は、これまでに分析してきた経路依存性や取引コストを乗り越え、日本の交通政策をどのようにアップデートすべきか、その具体的な設計図を提示します。目指すべきは、バラバラの乗り物を個別に維持するパッチワークではなく、地域全体の移動資源を最適化するアセットマネジメント(資産の包括的管理)への転換です。

シリーズ最終回となる今回は、これまでに分析してきた経路依存性や取引コストを乗り越え、日本の交通政策をどのようにアップデートすべきか、その具体的な設計図を提示します。目指すべきは、バラバラの乗り物を個別に維持するパッチワークではなく、地域全体の移動資源を最適化するアセットマネジメント(資産の包括的管理)への転換です。

評価軸の転換:SROIによる投資への再定義

交通政策の新OSにおいて、最も重要なパーツは評価指標の更新です。従来のOSでは、鉄道やバスは収支という狭い指標で測られ、赤字であればコスト(消費)と見なされてきました。

交通政策の新OSにおいて、最も重要なパーツは評価指標の更新です。従来のOSでは、鉄道やバスは収支という狭い指標で測られ、赤字であればコスト(消費)と見なされてきました。

これに対し、近年注目されているのが社会的投資収益率(SROI:社会的価値を貨幣価値に換算して投資効果を測る手法)です。例えば、公共交通を維持することで高齢者の外出機会が増えれば、要介護化が遅れ、地域の医療費や介護費が削減されます。また、駅周辺の再開発により不動産価値が維持されれば、固定資産税の減少を防ぐことができます。

こうしたクロスセクター効果(部門を越えた波及効果)を可視化することで、交通予算を赤字の穴埋めではなく、将来の社会コストを抑制するための戦略的な投資へと再定義することが可能になります。これは、道路予算がこれまで経済波及効果を根拠に正当性を確保してきたのと同様の論理を、公共交通にも適用する試みです。

調整から経営へ:エリア一括ガバナンスの構築

第2回で指摘した取引コストの問題を抜本的に解決するには、道路、鉄道、バスを別々の主体が調整(アジャストメント)するのではなく、一つの主体が経営(マネジメント)する体制が必要です。

第2回で指摘した取引コストの問題を抜本的に解決するには、道路、鉄道、バスを別々の主体が調整(アジャストメント)するのではなく、一つの主体が経営(マネジメント)する体制が必要です。

現在、政府が進める地域交通のリ・デザイン(再設計)では、自治体が中心となって交通ネットワーク全体をデザインする役割を担うことが期待されています。具体的には、複数の交通モードを一体的に捉えるエリア一括協定などの仕組みを使い、事業者間の不毛な競争を避けつつ、ネットワーク全体の効率を最大化するガバナンス(統治構造)への移行が進んでいます。

これは、インフラを造って終わりにするのではなく、限られた予算と空間の中で、どのルートにどのモード(LRT、バス、デマンド交通など)を配置するのが最も効果的かを常に判断し続ける、動的なマネジメントへの転換を意味します。

日本の施策が歩む漸進的な進化への信頼

日本の交通政策は、現在まさに大きな転換点にあります。これまでの道路中心のOSを一度に全て廃棄するのではなく、既存のインフラを活かしながら、公共交通という新しいソフトウェアを組み込んでいく漸進的(ぜんしんてき:少しずつ進むこと)な進化の過程にあります。

政策担当者が直面しているのは、法律の整合性を保ちながら、いかに現場のニーズに応えるかという極めて高度なパズルです。近年、全国で広がる日本版MaaS(マース:デジタル技術で複数の交通手段を一つのサービスとして統合すること)の実験などは、テクノロジーの力で取引コストを下げ、ユーザーの利便性と運営の効率性を同時に高めようとする、非常に実務的なハックの積み重ねです。

こうした現場の試行錯誤を、一部の制度的起業家の功績に留めず、誰もが利用できる標準的な新OSとして制度化していくことが、これからの政策に求められる役割です。

結び:主権的意志による物語の再生

ダグラス・ノースが説いたように、制度は人間が作ったものであり、その経路(パス)を変えることができるのも人間だけです。私たちがどのような地域社会で、どのような移動を享受したいのかという主権的意志(しゅけんてきいし:自ら決定する主体的な意志)こそが、古いOSの呪縛を解く最大の原動力となります。

ダグラス・ノースが説いたように、制度は人間が作ったものであり、その経路(パス)を変えることができるのも人間だけです。私たちがどのような地域社会で、どのような移動を享受したいのかという主権的意志(しゅけんてきいし:自ら決定する主体的な意志)こそが、古いOSの呪縛を解く最大の原動力となります。

調整という受動的な作業から、デザインという能動的な創造へ。

本シリーズが、日本の交通政策を単なる維持から未来の資産経営へと進化させるための、論理的な一助となれば幸いです。

参照元・出典、主要な文献

- ダグラス・ノース(著)、竹下公視(訳)『制度・制度変化・経済成果』

- 宇沢弘文(2000)『社会的共通資本』岩波新書

- 日本評価学会(編)『SROI(社会的投資収益率)の理論と実践』

- 国土交通省(2023)『地域交通のリ・デザインに関する有識者検討会報告書』

- 経済協力開発機構(OECD)(2019)『ITF Transport Outlook 2019』

- 諸富徹(2020)『グローバル・バリューチェーン:新しい地域経済の発展を求めて』岩波新書

- 日本建築学会(編)『アセットマネジメントによる地域再生』

歴史

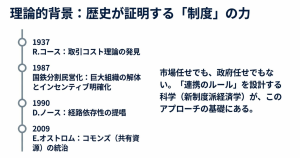

制度の経済学の歴史は、大きく分けて20世紀初頭の古典的制度派と、1960年代以降にノーベル経済学賞学者たちによって確立された新制度派(NIE)の二つのうねりがあります。

経済学を数式の中の抽象的な市場から、生身の人間が作るルールと組織の力学へと引き戻した歴史を整理します。

1. 制度の経済学の生い立ち:二つの潮流

古典的制度派(20世紀初頭〜)

アメリカの経済学者ヴェブレンらが提唱しました。経済を支えるのは合理的な計算ではなく、人々の慣習や社会制度であると主張しました。現代のNIEの先駆けですが、当時は数学的・理論的枠組みが弱く、主流派からは理論なき実証と揶揄されることもありました。

新制度派経済学(NIE)(1960年代〜現在)

主流派経済学のツール(価格や均衡)を使いつつ、取引コスト情報的不完全性という概念を導入しました。制度とは何かを科学的に定義し、法学や政治学と経済学を融合させました。

2. 主要な活用事例と歴史的年表

制度の経済学が世界の政策やビジネスをどう変えてきたか、主要な転換点を追います。

年代

出来事・理論の確立

活用事例と社会への影響

- 1937年 R.コース『企業の性質』

なぜ市場だけでなく企業(組織)が必要なのかを解明。取引コスト理論の誕生。 - 1960年 R.コース『社会的費用の問題』

公害等の問題も、所有権が明確で取引コストがゼロなら解決できる(コースの定理)。法と経済学の融合。 - 1970年代 エージェンシー理論の発展

経営者と株主、官僚と国民の利害のズレを分析。コーポレートガバナンスの基礎。

1980年代 英・サッチャー改革

国営企業の民営化。エージェンシー(独立行政法人)制度の導入など、運営と所有の分離。 - 1990年 D.ノース『制度・制度変化・経済成果』

経路依存性を提唱。なぜ一部の国だけが発展し、他は停滞するのかを歴史的に証明。 - 1990年代 旧ソ連・東欧の体制移行

計画経済から市場経済へ。単に市場を作るだけでなく所有権や法執行という制度インフラの重要性が認識される。 - 2000年代 環境政策(排出権取引)

汚染する権利を市場化する。コースの所有権理論に基づき、環境負荷を経済制度に組み込む。 - 2009年 E.オストロム、O.ウィリアムソン

女性初のノーベル経済学賞。コモンズ(共有資源)の統治を分析。自治組織が資源を維持する仕組みを理論化。 - 現在 DX・プラットフォーム経済

デジタル空間での信頼やルールの設計。スマートコントラクト(自動契約)による取引コスト削減。

3. 日本の交通政策における制度の転換点

日本においても、この理論の視点で見ると、大きな転換点が制度の書き換えであったことがわかります。

日本においても、この理論の視点で見ると、大きな転換点が制度の書き換えであったことがわかります。

- 1987年:国鉄分割民営化

巨大な組織(内部取引コストの肥大化)を解体し、地域ごとの所有権と責任(インセンティブ)を明確にしました。 - 2000年代〜:上下分離方式の導入(富山LRT、若桜鉄道など)

インフラ維持(公)と運営(民)を分けることで、民間が負いきれない資産保有のリスクを行政が引き受ける制度設計。 - 2023年:地域公共交通活性化再生法の改正

事業者の経営努力に任せる旧制度から、自治体がデザインし、官民が連携するというガバナンス構造の転換。

まとめ:なぜ今、この理論が注目されるのか

かつては効率化(民営化)ばかりが強調されました。しかし、人口減少社会では市場に任せれば勝手に良くなるという前提が崩れています。

そこで、市場(民間)でも政府(公)でもない、その間の連携のルール(制度)をどう作るかが最重要課題となっており、その設計図を描ける唯一の理論が制度の経済学なのです。

注意

以上の文書はAI Notebook LM が生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。