外出率の低下や資本効率への要請など、鉄道まちづくりを取り巻く環境は厳しさを増しています。一方で、この変化は人中心のまちづくりへ舵を切る好機でもあります。20分圏内で生活が完結するネイバーフッドの構築や、DXによる新たな都市体験。多様な主体がリスクを分担し、社会的価値を循環させる仕組みとは何か。沿線まちづくり研究会による沿線まちづくりの推進に関する提言(2025年6月23日)、沿線まちづくりシンポジウム2025、webや事例集などから読み解いていきます。

目次

沿線まちづくり研究会とは?

シンポジウムのwebでは、沿線まちづくり研究会は以下のような位置付けのようです。

近年は、人口減少や高齢化に加え、コロナ禍による公共交通需要の減少、働き方・暮らし方の多様化、身近な都市環境を重視する価値観の広がりなど、社会のあり方が大きく変化しています。その結果、従来の「人口増加を前提としたまちづくり」や「鉄道とまちの関係のあり方」では、公共交通の維持や持続可能なまちづくりが難しくなりつつあります。一方で、こうした変化に対応した新しい沿線まちづくりの取り組みも各地で始まっています。

そこで、鉄道事業者と有識者による「沿線まちづくり研究会」を、公益社団法人日本交通計画協会の自主研究として令和5年に立ち上げました。本研究会では、これまでの日本型TODをさらに発展させ、鉄道事業者が継続的にまちづくりに関わりながら、公共交通の維持と持続可能な地域づくりを実現できる、新しい沿線まちづくりのモデル構築をめざして活動しています。

第1回:鉄道沿線まちづくりの定義と新たな潮流

第1回となる本記事では、日本が150年かけて築き上げてきたこの独自のモデルが、現在どのように定義され、どのような変化の時期を迎えているのかを整理します。

第1回となる本記事では、日本が150年かけて築き上げてきたこの独自のモデルが、現在どのように定義され、どのような変化の時期を迎えているのかを整理します。

伝統的な日本型沿線開発の歩み

日本の都市は、明治期以降の鉄道網の拡大とともに形作られてきました。一般的に鉄道沿いまちづくりとは、鉄道の整備と沿線の都市開発を一体的に進める手法を指します。このモデルの先駆けは、1920年代頃の阪急電鉄による取り組みに求められ、鉄道事業者が住宅地開発だけでなく、行楽地や百貨店、レジャー施設などを配置することで、独自の沿線文化やライフスタイルを提案してきました。

日本の都市は、明治期以降の鉄道網の拡大とともに形作られてきました。一般的に鉄道沿いまちづくりとは、鉄道の整備と沿線の都市開発を一体的に進める手法を指します。このモデルの先駆けは、1920年代頃の阪急電鉄による取り組みに求められ、鉄道事業者が住宅地開発だけでなく、行楽地や百貨店、レジャー施設などを配置することで、独自の沿線文化やライフスタイルを提案してきました。

この手法は、世界的に見ても稀有な成功例として知られています。公的な補助金に依存しすぎない自立的な鉄道経営を可能にし、同時に、利便性が高く環境への負荷が小さい都市構造を実現してきました。当初は街の外れに位置していた駅が、開発を通じて次第に地域の中心へと成長し、現在の日本の都市の骨格が形成されたのです。専門用語ではこれをTOD(公共交通指向型開発:公共交通機関の拠点に重点を置いた都市開発)と呼びます。

国土交通省による指針の策定

社会情勢が人口減少局面へと移行する中、2010年前後からこの手法を政策的に位置づける動きが強まりました。国土交通省は2015年、鉄道沿いまちづくりガイドライン(第一版)を策定しました。

このガイドラインにおける定義では、以下の3つの側面が重視されています。まず、鉄道沿線を軸として都市機能を拠点に集約させる構造の活用です。次に、駅周辺への生活支援機能(福祉、子育て、商業など)の誘導です。そして最後が、沿線の市町村間での広域的な連携と分担です。これは、コンパクトプラスネットワーク(都市の機能を拠点に集め、公共交通で結ぶ都市構造)を具体化する手段として、行政主導で都市機能の再編を図ることを目指したものでした。

当時の施策は、行政サービスを維持するためにいかに効率よく施設を配置するかに主眼が置かれており、官民の役割分担や鉄道事業者の経営視点については、現在の視点から見るとさらなる補完の余地があったと言えます。

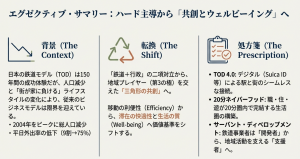

連携・共創型沿線まちづくりへのパラダイムシフト

2020年以降、新型コロナウイルス感染症の影響により移動需要が減少し、人々の価値観や生活様式が大きく変わりました。これを受け、鉄道事業者や専門家、行政担当者が集まる沿線まちづくり研究会は、新たな時代の定義として、連携・共創型沿線まちづくりを提唱しています。

2020年以降、新型コロナウイルス感染症の影響により移動需要が減少し、人々の価値観や生活様式が大きく変わりました。これを受け、鉄道事業者や専門家、行政担当者が集まる沿線まちづくり研究会は、新たな時代の定義として、連携・共創型沿線まちづくりを提唱しています。

この新しい定義は、多主体連携による多様な価値創出の循環を通じた、持続可能で人中心のまちづくりとされています。ここでは、ウェルビーイング(心身ともに満たされ、幸福で良好な状態)の向上が重要な指標となります。かつての鉄道事業者主導、あるいは行政主導のモデルから脱却し、住民、企業、地域のプレイヤー、自治体が一体となって循環を回していくことが求められています。

活動の内容も、ハード(建物やインフラ整備)とソフト(地域活動や事業創出)を連鎖させるものへと変化しています。地域の魅力を向上させる場を作り、そこで多分野の事業を生み出すことで、地域経済と地域活動を活性化させる好循環を目指しています。

活動の内容も、ハード(建物やインフラ整備)とソフト(地域活動や事業創出)を連鎖させるものへと変化しています。地域の魅力を向上させる場を作り、そこで多分野の事業を生み出すことで、地域経済と地域活動を活性化させる好循環を目指しています。

物理的な場を超えた接続:TOD 4.0

さらに、近年のテクノロジーの進展は、まちづくりの定義を物理的な空間からデジタル領域へと拡張させています。これをTOD 4.0と呼ぶことがあります。

さらに、近年のテクノロジーの進展は、まちづくりの定義を物理的な空間からデジタル領域へと拡張させています。これをTOD 4.0と呼ぶことがあります。

これまでのモデル(1.0から3.0)は、鉄道中心の都市形成や駅と街の一体化に焦点を当ててきました。これに対し、TOD 4.0は、駅と街の情報をデジタルで繋ぎ、シームレス(途切れのない状態)な体験を提供することを目指します。SuicaデータなどのDX(デジタルトランスフォーメーション:ITの浸透による生活やビジネスの変容)を活用し、個々の住民や来街者のニーズに合わせたモビリティや生活ソリューションを、ネットワーク状に提供する仕組みです。

これにより、特定の拠点(点)の開発だけでなく、沿線全体や他の地域ともネットワークで結ばれた、広域的な価値創出が可能になります。

現代における課題と制度への配慮

このように、沿線まちづくりの定義は、単なる鉄道と不動産のパッケージから、社会課題を解決し、人々の暮らしの質を高めるための総合的なプラットフォームへとアップデートされています。

一方で、この新しいモデルを維持するには、特有の難しさも存在します。エリアマネジメント(地域価値を高めるための組織的な取り組み)やコミュニティ形成は、短期的な収益を生みにくく、民間企業の資本効率の観点からは評価が難しい側面があります。また、行政側にとっても、特定の企業や団体と深く連携することに伴う公平性の確保という課題があります。

現在の日本の政策においても、こうした民間と行政のミスマッチを解消するため、ガイドラインの改定や新たな支援策の検討が進められています。官民が同じビジョンを共有し、リスクと成果を分かち合うための仕組みづくりが、定義を実態へと変えるための次のステップとなります。

第2回:鉄道沿線まちづくりの価値

今回は、日本独自のこのモデルがどのような価値を社会にもたらしてきたのか、そしてこれからの時代にどのような新しい価値を生み出そうとしているのかについて、多角的な視点から詳しく解説します。

世界が注目する日本型TODの経済的・構造的価値

日本の都市構造は、世界的に見ても稀な成功例であるTOD(公共交通指向型開発:公共交通機関の拠点に重点を置いた都市開発)の集積によって形成されてきました。世界の駅の乗降客数ランキングを見ると、上位のほとんどを日本の駅が占めており、これは日本の都市そのものが鉄道を軸に組み立てられている実態を示しています。

このモデルの第一の価値は、自立的な鉄道経営と効率的な都市構造の両立にあります。鉄道事業者が運送事業だけでなく、不動産開発や商業施設運営を一体的に進めることで、公的な補助金に過度に依存しない経営基盤が築かれました。構造面では、駅という拠点に都市機能が集約されることで、自動車への過度な依存を抑え、環境負荷が低く、かつ利便性の高い都市環境が実現しています。

沿線文化の醸成とライフスタイルの提案

鉄道沿いまちづくりは、単なるインフラ整備を超えて、人々の生活の質を豊かにする文化的な価値を提供してきました。かつて多くの鉄道事業者は、沿線に百貨店、遊園地、宝塚歌劇団に代表されるようなレジャー施設を配置し、独自の生活スタイルを住民に提示してきました。

これにより、駅は単なる移動の通過点ではなく、買い物や娯楽を楽しむ暮らしの拠点となりました。こうした歴史的背景は、住民が自分の住む街に愛着や誇りを持つシビックプライド(街への誇りや当事者意識)の醸成にも寄与しています。現代のプロジェクトにおいても、地域の個性を引き出し、その街らしさを強調することで、選ばれる沿線ブランドを確立する取り組みが続いています。

ウェルビーイングの向上と社会課題への対応

現代の沿線まちづくりは、少子高齢化や人口減少といった社会課題を解決するための手段として再定義されています。その要となる価値尺度が、ウェルビーイング(心身ともに満たされ、幸福で良好な状態)の向上です。

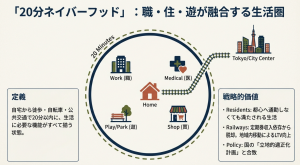

例えば、京阪電鉄が枚方市駅周辺で掲げる「The 20-minute neighborhood(20分圏内の近隣住区)」という概念は、自宅から徒歩や自転車、公共交通で20分圏内に、仕事、買い物、娯楽、医療などのあらゆる生活機能が揃う状態を目指しています。このように、暮らしの利便性を高め、多様な居場所を創出することは、若年層の流入促進や高齢者の外出機会の確保に繋がります。

日本の政策においても、立地的適正化計画(都市機能を誘導し、効率的な都市運営を目指す計画)などを通じてコンパクトプラスネットワーク(都市の機能を拠点に集め、公共交通で結ぶ都市構造)の実現が進められてきました。人口減少下で行政サービスを維持し続けることが難しくなる中、拠点への機能集約は持続可能な都市運営を支える不可欠な価値となります。

デジタル・データ共創による新たな都市体験

最新の沿線まちづくり(TOD 4.0)では、DX(デジタルトランスフォーメーション:ITの浸透による生活やビジネスの変容)の活用により、これまでにない体験価値が生まれています。

JR東日本が広域品川圏で構想しているデータ共創のモデルでは、Suica(交通系ICカード)のデータやIDを活用し、駅の改札を通る際に商店街のクーポンが届く仕組みや、街の防災情報の提供などが検討されています。また、人流データ(人の動きをデジタルで捉えたデータ)の分析により、歩行者が街を回遊し、滞在時間が延びるほど、地域経済にポジティブな影響を与えることが科学的に実証されつつあります。

これにより、物理的な駅ビルの売上だけでなく、街全体の活動量や経済循環を最大化させるという広域的な価値創出が可能になります。

多主体連携による社会的価値の循環

最後に、連携・共創型のモデルがもたらす最大の価値は、鉄道事業者、自治体、住民、企業のすべてが利益を享受できるウィン・ウィン(相互に利益がある状態)の関係の構築です。

- 住民:地域の魅力や利便性が向上し、日々の暮らしが豊かになる。

- 自治体:定住人口の維持や税収の確保、効率的なインフラ管理が実現する。

- 鉄道事業者:利用者の増加や駅周辺施設の収益向上が図られ、持続的な投資が可能になる。

このように、多様なステークホルダー(利害関係者)が共通のビジョンを持ち、ハードとソフトの両面から投資と活動を連鎖させることで、街全体の価値を永続的に高めていく好循環が生まれます。

日本の施策についても、かつての効率性重視から、人々の居心地やアクティビティ(活動)を重視する方向へと柔軟にシフトしており、こうした連携を支える新たなガイドラインや支援制度の整備が進められています。

第3回:鉄道沿線まちづくりの歴史

今回は、日本が世界に誇る鉄道ネットワークと、それに付随する街づくりが歩んできた150年の軌跡を振り返ります。歴史を知ることは、私たちが直面している現代の課題を解き明かすための確かな道しるべとなります。

鉄道黎明期と日本型都市の骨格形成

日本の鉄道は1872年の開業以来、1.5世紀(150年)という長い時間をかけて、現在の都市構造の基盤を築いてきました。明治から大正にかけて、鉄道網は急速に拡大し、それまで街外れにあった駅が次第に地域の中心へと成長していきました。

の初期の段階は、専門的な分類ではTOD 1.0(公共交通指向型開発の初期段階)と呼ばれます。当時は、鉄道を中心とした都市計画が国のコントロール下で進められ、鉄道が都市の骨格を形作る役割を担っていました。この時期の急速な人口増加(明治維新から現在まででおよそ4倍)が、強力な鉄道網の整備を後押ししたと言えます。

私鉄によるライフスタイル提案とTOD 2.0の確立

1910年頃から、阪急電鉄を皮切りに私鉄各社による独自の街づくりが本格化します。この時期に確立されたのが、鉄道の整備と沿線の不動産開発、さらには商業・娯楽施設を一体的に進める日本独自のビジネスモデルです。

1920年代には、駅と街が物理的に結びつく駅一体型の開発が進み、これをTOD 2.0と呼びます。鉄道事業者が百貨店や遊園地、宝塚歌劇団などのレジャー施設を沿線に配置することで、単なる移動手段ではない豊かな沿線文化や生活習慣が提案されました。東急などの他社もこのモデルに続き、職住近接(職場と住居が近い状態)の効率的な都市形成が進んでいきました。

一方で、国有鉄道(国鉄)においては、民間事業への圧迫を避ける観点から、沿線開発に一定の制約があったという歴史的な背景も存在します。

国鉄民営化と駅ビル全盛期のTOD 3.0

戦後の高度経済成長期を経て、1987年に国鉄が分割民営化(JR各社の発足)されたことで、沿線まちづくりは新たな局面を迎えます。JR各社は、それまで鉄道事業にのみ使われていた広大な土地を有効活用し、大規模な拠点開発や駅ビルの整備を加速させました。

この時期はTOD 3.0と呼ばれ、駅と街がよりシームレス(境目のない状態)に繋がり、利便性が飛躍的に向上しました。駅が単なる交通の拠点から、ショッピングや飲食を楽しむ場へと進化したのです。この過程で、エリアマネジメント(地域の価値を高めるための組織的な活動)やウォーカブル(歩きたくなるような快適な空間)といった概念も重視されるようになりました。

このモデルは、高い公共交通分担率(移動における鉄道利用の割合)を支え、民間企業が独立した採算のもとで街の活力を維持するという、世界でも稀な成功例となりました。

人口減少下での政策転換と2015年ガイドライン

2010年頃を境に、日本の人口動態は減少局面へと明確にシフトしました。これを受け、行政の施策も拡散した街の機能を拠点に集約させるコンパクトプラスネットワーク(都市の機能を拠点に集め、公共交通で結ぶ都市構造)へと舵を切ります。

2015年には国土交通省によって鉄道沿線まちづくりガイドライン(第一版)が策定されました。このガイドラインは、立地的適正化計画(効率的な都市運営を目指す行政の計画)と足並みを揃え、駅周辺への生活支援機能の誘導や、自治体間の広域連携を推進するものでした。

当時の施策は行政主導の色彩が強く、鉄道事業者との具体的な役割分担や、民間企業の資本効率(ROAやROE:投資に対する収益の割合)の向上といった経営的な要請については、十分な配慮が行き届いていなかったという側面もあります。しかし、この時期の議論があったからこそ、現在の多主体連携という視点が生まれたことも事実です。

現代:TOD 4.0への展望とデジタルによる接続

2020年のコロナ禍は、通勤需要に過度に依存したこれまでのモデルの弱点を浮き彫りにしました。これを背景として、現在はTOD 4.0という新しい段階へのアップデートが始まっています。

最新の試みでは、物理的なインフラ整備に加えて、DX(デジタルトランスフォーメーション:ITによる生活の変革)やデータの共創が核となっています。例えば、SuicaのIDデータを活用し、駅での改札通過に合わせて地域の情報を配信するなど、駅と街をネットワーク状に繋ぐ試みです。これにより、特定の拠点のみならず、沿線全体をひとつの大きな生活圏として再定義することが可能になっています。

150年の歴史の中で、鉄道は常に時代の要請に応えてその姿を変えてきました。かつての大量輸送を前提とした開発から、現在は人々の居心地やウェルビーイングを重視する、よりきめ細かな連携・共創型のモデルへと進化しています。

第4回:鉄道沿線まちづくりの見直し背景

今回は、これまでの日本を支えてきた鉄道沿線の開発モデルが、なぜ今、大きな転換を迫られているのか、その背後にある社会構造の変化について学術的な視点から解き明かしていきます。

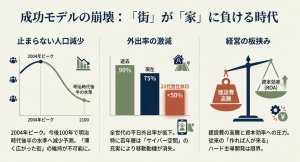

人口動態の劇的な変化と持続可能性への懸念

日本の都市開発を規定する最大の要因は人口動態です。日本の総人口は2004年をピークに減少局面に入っており、これまでの150年にわたる人口増加時代が終わりを告げました。今後は明治時代後半の水準に向かって、100年単位の急激な減少が続くと予測されています。

これまでは人口が増えることを前提に、郊外へと街を広げるスプロール(都市が際限なく外側へ拡大する現象)が許容されてきました。しかし、人口が減る時代には、薄く広がった街のインフラや行政サービスを維持することが経済的に困難になります。そのため、国も立地的適正化計画(人口が減ってもサービスを維持できるよう、建物の場所を誘導する行政の計画)などを通じ、街の機能を拠点に集約するコンパクトプラスネットワーク(生活に必要な機能を駅の近くなどに集め、それらを電車やバスでつなぐ街の形)へと舵を切っています。

ライフスタイルの変容と街が家に負ける現象

2020年の新型コロナウイルス感染症の流行は、人々の移動習慣と価値観を大きく変えました。テレワーク(ITを活用した場所にとらわれない働き方)が普及したことで、都心への長距離通勤を当たり前としていたライフスタイルが見直されるようになりました。

2020年の新型コロナウイルス感染症の流行は、人々の移動習慣と価値観を大きく変えました。テレワーク(ITを活用した場所にとらわれない働き方)が普及したことで、都心への長距離通勤を当たり前としていたライフスタイルが見直されるようになりました。

社会学的な視点で見逃せないのが、外出率の著しい低下です。全世代の平日外出率はかつての9割から75%程度まで下落しており、特に20代男性の休日外出率は5割を切る状況にあります。これはサイバー空間(インターネット上の仮想空間)の充実により、もはや町が家に負けるという事態が起きていることを示唆しています。

従来の沿線まちづくりは「移動」を前提としたビジネスモデルでしたが、人々が動かなくても生活できるようになった今、わざわざ駅に行きたくなる、あるいはその街に住み続けたくなる新たな動機付けが必要となっています。

鉄道事業者の経営環境と資本効率の要請

経済的な側面では、鉄道事業者が直面する投資判断の高度化が挙げられます。現在、上場企業である鉄道各社は株主から資本効率(ROAやROE:投入した資本に対してどれだけの利益を上げたかを示す指標)の向上を強く求められています。

まちづくりは本来、収益化までに長い年月を要する事業ですが、短期的な利益が重視される経営環境下では、長期視点での投資がこれまで以上に行いにくくなっています。また、人件費や資材価格の上昇により、建設費が著しく高騰しており、従来のモデルでは投資回収が困難な事例も増えています。

このような経営環境の変化により、鉄道会社が単独でリスクを負って開発を進める手法は限界を迎えつつあり、自治体や民間パートナーとリスクを分担する連携型のモデルが不可欠となっているのです。

行政施策の成熟とアップデートの必要性

日本の政策もまた、時代の要請に合わせて進化しています。2015年に策定された鉄道沿線まちづくりガイドラインは、都市間連携や拠点への機能集約を推進する上で大きな役割を果たしました。しかし、当時の施策は行政主導の色彩が強く、施設の効率的な配置には配慮されていましたが、民間企業の経営的な視点や、地域コミュニティの醸成といったソフト面の視点が十分ではありませんでした。

日本の政策もまた、時代の要請に合わせて進化しています。2015年に策定された鉄道沿線まちづくりガイドラインは、都市間連携や拠点への機能集約を推進する上で大きな役割を果たしました。しかし、当時の施策は行政主導の色彩が強く、施設の効率的な配置には配慮されていましたが、民間企業の経営的な視点や、地域コミュニティの醸成といったソフト面の視点が十分ではありませんでした。

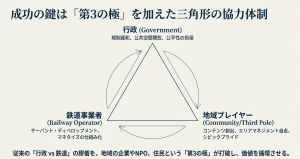

特定の企業や団体を支援することによる公平性の懸念から、行政が踏み込んだ連携をしにくいという構造的な課題もありました。しかし、現在の厳しい社会情勢を見据え、行政と鉄道事業者が対峙する関係ではなく、地域の企業や住民を加えた三角形の協力体制を築く必要性が認識され始めています。

選ばれる沿線になるためのシビックプライド

最後に、住民の意識の変化についても触れておく必要があります。交通利便性だけでは、もはや居住地としての優位性を保てなくなっています。その街ならではの個性や、住民が自慢したくなるようなシビックプライド(街への誇りや当事者意識)がなければ、人口減少下で選ばれる沿線であり続けることはできません。

これまでの沿線開発は、どこを切っても同じような均質なサービスを提供しがちでしたが、これからは地域特有のアセット(土地や建物などの資産)を活かし、住民と共に価値を創り上げていくプロセスが重視されます。

以上の背景から、鉄道沿線まちづくりは、単なる不動産事業から、人々のウェルビーイング(心身ともに満たされ、幸せな状態)を支える持続可能なプラットフォームへとアップデートされる時期に来ているのです。

第5回:連携・共創型沿線まちづくりを動かす成功要件

今回は、多様な関係者が力を合わせて進める連携・共創型沿線まちづくりを成功させるために、どのような要素が必要とされるのかを、学術的な知見と現場の実践例から分析します。

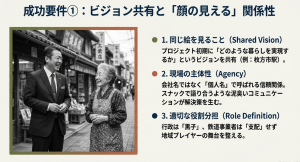

ビジョンの共有と同じ絵を見ること

成功のための第一歩は、関係する全ての主体が地域の将来像について同じ絵を見ることです。かつての開発は鉄道事業者や行政が主導して決める側面が強かったのですが、これからは、まちづくりを社会課題解決の手段として再定義することが求められます。

成功のための第一歩は、関係する全ての主体が地域の将来像について同じ絵を見ることです。かつての開発は鉄道事業者や行政が主導して決める側面が強かったのですが、これからは、まちづくりを社会課題解決の手段として再定義することが求められます。

例えば、京阪電鉄による枚方市駅周辺の再開発では、20分圏内で生活が完結する近隣住区(20分ネイバーフッド)という明確なコンセプトが掲げられました。このように、単なるビル建設ではなく、人々の暮らしをどう豊かにするかというビジョンを早い段階で共有し、関係者が自分事として捉えることが、長期にわたるプロジェクトを推進する原動力となります。また、行政と鉄道事業者が同じQAを共有して住民説明会に臨むといった姿勢も、地域からの信頼を得る上で欠かせない要素です。

三角形の協力体制と第3の極の存在

これまでの沿線まちづくりは、鉄道事業者と行政という二者による一対一の対峙関係になりがちでした。しかし、この二局構造では利害調整が難航し、ベネフィット(利益)を阻害することがあります。

そこで重要になるのが、地域住民や企業、まちづくりプレイヤーといった第3の極を加えた三角形の協力体制を築くことです。この第3の極が介在することで、対峙関係が緩和され、多様なアイデアが生まれる土壌が作られます。総加市において東武鉄道が社宅をリノベーションした事例では、地域のプレイヤーである総加文化が運営に加わったことで、鉄道事業者が単独ではリーチ(接触)できなかった地元のニーズに応えることができました。

主体性を生むための適切な役割分担

連携といっても、全ての主導権を誰かが握るわけではありません。それぞれの得意分野を活かした適切な役割の定義が必要です。

行政の役割は、規制緩和や公共空間の活用支援、そして窓口としての調整です。特定の民間企業を支援することによる公平性の懸念が課題となることもありますが、地域の個性を確立し、シビックプライド(街への誇りや愛着)を醸成するという公益性を明確にすることで、この壁を越える試みが進んでいます。

一方、鉄道事業者には、従来の開発者という立場から、地域のプレイヤーを支える支援型開発(サーバント・ディベロップメント)への転換が求められることもあります。また、自走化を支えるための安定したマネタイズ(収益化)の仕組みを作ることも重要な役割です。

持続可能な収益性と評価指標の刷新

民間企業である鉄道事業者にとって、株主から求められる資本効率(投資に対する利益の割合)の向上は避けられない要件です。短期的な収益のみを追求すれば、タワーマンションを建設して早期に売却するといった選択になりがちですが、これでは沿線の持続的な価値向上にはつながりません。

民間企業である鉄道事業者にとって、株主から求められる資本効率(投資に対する利益の割合)の向上は避けられない要件です。短期的な収益のみを追求すれば、タワーマンションを建設して早期に売却するといった選択になりがちですが、これでは沿線の持続的な価値向上にはつながりません。

そのため、まちの魅力化と長期的な利益を同期させるための工夫が必要です。例えば、人流データ(人々の動きのデータ)の分析により、滞在時間が延びることが売上向上に寄与することを可視化し、共有空間の価値を正しく評価する体制が求められます。また、建設費が高騰する中で、官民が連携して公園などの基盤整備を行うような新たな資金スキーム(資金調達の枠組み)を構築することも、プロジェクトを継続させるための不可欠な要件です。

現場の主体性と名前で呼ばれる信頼関係

成功を支えるのは、最終的には現場を動かす人の熱意と人間関係です。若手社員の座談会でも語られたように、最初は会社名で呼ばれていた担当者が、次第に個人名で呼ばれるようになるほどの信頼関係を築くことが、連携を実りあるものにします。

鉄道会社の窓口が気楽に会える距離感にあり、スナックで語り合うような泥臭いコミュニケーションを通じて、地域の困りごとを拾い上げる。こうした態度こそが、マニュアル(手順書)だけでは解決できない現場の課題を突破する鍵となります。社内においても、鉄道部門と不動産部門といった縦割りを排し、横串(組織を横断する連携)を通す体制を整えることが、意思決定をスムーズにします。

日本の施策においても、こうした現場の創意工夫をガイドラインに反映させ、官民がリスクを分担し合える環境づくりが急務とされています。

第6回:連携・共創型沿線まちづくりの先進事例20選

都市計画、交通工学、社会学、そして経済学を専門とする私たちの博士チームが、全国で展開されている新しい沿線まちづくりの形をタイプ別に分類して紹介します。これからのまちづくりは、鉄道事業者単独ではなく、自治体や地域のプレイヤー(街で活動する主体)が連携し、人々のウェルビーイング(心身ともに満たされた状態)を高める方向へ進んでいます。

拠点駅の機能再編と一体的都市開発

駅を中心とした大規模な拠点整備により、都市機能を再構築する事例です。

駅を中心とした大規模な拠点整備により、都市機能を再構築する事例です。

- 枚方市駅周辺再開発プロジェクト(京阪電鉄):20分圏内で生活が完結するネイバーフッド(近隣住区)を目指し、行政施設やホテル、住宅が一体となった駅直結の複合施設を整備しました。

- 南町田グランベリーパーク(東急):駅、商業施設、公園を一体的に再整備し、まち全体が公園のような居心地の良い空間を実現しました。

- 富士駅周辺整備(JR東海):鉄道施設を移転させて空間を生み出し、駅前広場の上空を立体利用した交流拠点を市と共同で計画しています。

- 安城駅周辺整備(JR東海):駅の老朽化をきっかけに、自由通路の強化や駅周辺の都市機能集約について自治体と同じテーブルで検討を進めました。

- TAKANAWA GATEWAY CITY(JR東日本):広域品川圏の整備において、駅を単なる通過点ではなく、新たな価値を生み出す生活拠点として位置づけています。

高架下空間および線路跡地の有効活用

鉄道の立体交差化(線路を高架にする事業)などで生まれた空間を、地域の交流の場として活用する事例です。

鉄道の立体交差化(線路を高架にする事業)などで生まれた空間を、地域の交流の場として活用する事例です。

- TauT(トート)阪急洛西口(阪急電鉄):高架下1.1kmを京都市と連携して整備し、地域の学生や住民が集うコミュニティ広場やシェアオフィスを運営しています。

- SAKUMACHI商店街(名古屋鉄道):駐車場だった高架下を木造の店舗群に再生し、地域を分断していた場所を交流の景色へと変えました。

- ミカン下北(京王電鉄):遊ぶと働くが混ざり合うコンセプトのもと、地域のプレイヤーが実験的な活動を行える場を提供しています。

- 下北線路街(小田急電鉄):線路跡地を支援型開発(サーバント・ディベロップメント:事業者が主導せず地域の活動を支える手法)で整備し、個性を活かした街並みを形成しました。

- K-BLOC(近畿日本鉄道):高架下の未利用地にデザイン性の高いガレージハウス(車庫一体型住宅)を建設し、新しいライフスタイルを提案しています。

- N.KLASS(エヌクラス)泉大津(南海電鉄):高架下を歩道や公共施設とデザインを合わせて整備し、地域と育むあたたかい暮らしの場を作りました。

- 日ノ出町〜黄金町高架下(京成電鉄・京急電鉄):アートによる街の再生を狙いとして、行政や警察と連携してスタジオや宿泊施設を順次整備しています。

- SLOW/FORM(近畿日本鉄道):久宝寺口駅の高架下で、イベントを通じて駅を単に通過する場所から集う場所へと変える試みを行っています。

郊外住宅地と既存ストックの再生

人口減少や高齢化が進む郊外の住宅地において、既存の建物や土地(ストック)を活用して活力を取り戻す事例です。

- ミノリテラス草加(東武鉄道):老朽化した社宅をリノベーション(大規模改修)し、地域プレイヤーと協力して農園や飲食店を備えた地域交流拠点に再生しました。

- nexusチャレンジパーク早野(東急):駅から離れたエリアにおいて、生活者起点で農や食の実験を行う郊外住宅地再生モデルを展開しています。

- 高蔵寺ニュータウン(JR東海):UR都市機構と連携し、リノベーション住宅への入居と鉄道利用を連動させたポイント還元で若年層の移住を促しています。

- 相鉄いずみ野線・次代のまちづくり(相鉄HD):横浜市や大学と連携し、住民が主体的に活動できるみなまきラボなどの拠点運営を継続しています。

- はんのーと(西武鉄道):飯能市や地元企業と連携し、SNSやイベントを通じて移住者を増やす関係人口(地域と多様に関わる人々)の創出を図っています。

デジタル技術とサービスによる広域連携

DX(デジタルトランスフォーメーション:ITによる変革)や広域的なネットワークを活用し、住民の利便性を高める事例です。

- newcal(ニューカル)プロジェクト(京浜急行電鉄):地域MaaS(マース:複数の交通手段を一つのサービスとして提供する仕組み)により、移動と生活を一体化した経済圏の形成を進めています。

- とみおかーと(京急電鉄):坂道の多い住宅地において、横浜国立大学や横浜市と連携した乗合型移送サービスの実験を継続しています。

日本の政策においても、かつての効率性重視から人流や滞在の価値を重視する方向へ柔軟にシフトしており、2015年のガイドラインで課題とされた民間企業の経営視点の不足なども、今後の改定で考慮される見通しです。これらの多様な事例は、鉄道ネットワークという資産を次の150年へ継承するための確かな一歩となっています。

第7回:鉄道沿線まちづくりの展望:次の1.5世紀へ継承する日本のレガシー

今回は、これまで検討してきた連携・共創型の取り組みが、将来的にどのような都市像を描き、日本の社会をどう変えていくのか、その展望について論じます。

連携・共創型沿線まちづくりへの進化

日本の都市は明治期以降、鉄道の延伸とともに発展し、世界にも類を見ない自立的な鉄道経営と効率的な都市構造を築き上げてきました。しかし人口減少局面への移行やコロナ禍による生活様式の変化を受け、かつての大量輸送を前提とした開発モデルは転換期を迎えています。

沿線まちづくり研究会が2025年6月に国土交通省へ提出した提言では、これからの方向性として連携・共創型沿線まちづくりが示されました。これは鉄道事業者、自治体、企業、地域のプレイヤーが一体となり、多様な価値創出の循環を通じて、持続可能で人中心のまちづくりを実現する概念です。ここでは、ウェルビーイング(身体的、精神的、社会的に満たされた良好な状態)の向上が、まちづくりの達成度を測る重要な尺度となります。

デジタルとリアルの融合:TOD 4.0の実現

今後の展望として欠かせないのが、テクノロジーの活用によるTOD(公共交通指向型開発:公共交通機関の拠点に重点を置いた都市開発)のアップデートです。これまでの物理的な駅と街の一体化を超え、デジタル技術によって駅と周辺エリアをネットワーク状に繋ぐTOD 4.0(あるいはJ-TOD 4.0)の実現が目指されています。

具体的には、Suica(交通系ICカード)のIDデータやDX(デジタルトランスフォーメーション:デジタル技術による生活やビジネスの変容)を活用したデータ共創が進展します。駅の改札通過と連動して地域の店舗情報や防災情報を配信するなど、駅と街の情報をシームレス(途切れのない状態)に繋ぐことで、個々の住民のニーズに合わせた生活ソリューションの提供が可能になります。こうした仕組みは、特定の拠点だけでなく沿線全体、さらには地方都市へも波及し、広域的な移動と滞在をパッケージ化した新たな都市体験を生み出していくことが予想されます。

移動の拠点から暮らしのプラットフォームへ

駅の役割は、単なる移動の通過点から、日々の暮らしを支え新たな価値を提供する暮らしのプラットフォームへと再定義されます。その代表的なモデルが、20分圏内で生活が完結するネイバーフッド(近隣住区)の構築です。

駅の役割は、単なる移動の通過点から、日々の暮らしを支え新たな価値を提供する暮らしのプラットフォームへと再定義されます。その代表的なモデルが、20分圏内で生活が完結するネイバーフッド(近隣住区)の構築です。

住む、働く、楽しむ、学ぶといった機能が駅周辺に多極的に集まることで、人々が自然と外に出たくなるウォーカブル(歩きたくなるような快適な空間)な環境が整備されます。人流データ(人々の動きをデジタル化したデータ)の分析によれば、街での滞在時間が延び、回遊性が高まることは、地域経済の活性化に直結することが明らかになりつつあります。今後は、こうした科学的なデータに基づき、住民の居心地やアクティビティ(活動)を重視した場づくりがさらに加速するでしょう。

三角形の協力体制による自走化

これからのまちづくりを支えるのは、行政と鉄道事業者の1対1の関係に、地域の企業や団体、個人といった第3の極を加えた三角形の協力体制です。この構造により、利害調整を超えた多様なアイデアの創出が可能となります。

行政の役割は、規制緩和や公共空間の活用支援、広域的な窓口業務へとシフトします。一方で鉄道事業者には、地域のプレイヤーの活動を支え、コーディネートする支援型開発(サーバント・ディベロップメント)という姿勢が求められます。住民が自らまちづくりに参加し、シビックプライド(街への誇りや愛着)を醸成することで、行政の補助金に頼りすぎないエリアマネジメント(地域価値を高めるための組織的な取り組み)の自走が実現されます。

制度の改定と社会的価値の評価

日本の政策も、こうした現場の動きを後押しする形で刷新されつつあります。国土交通省が進める沿線まちづくりガイドラインの改定では、かつての効率性重視から、人々のウェルビーイングや社会的価値の創造を重視する方向性が示されています。

特に、建設費の高騰や資本効率(投入した資本に対する利益の割合)への要求といった厳しい経営環境に対応するため、官民がリスクを分担し合える新たな資金スキーム(資金調達の枠組み)の構築が進められています。短期的な収益だけでなく、長期的な沿線価値の向上をESG(環境・社会・ガバナンス)やWell-beingの観点から定量的に評価する体制の整備も、今後の重要な検討事項となります。

結び:次の150年に向けて

日本が1.5世紀(150年)という歳月をかけて築き上げてきた鉄道ネットワークと沿線のストックは、世界に誇るべきレガシー(受け継がれるべき遺産)です。私たちは今、この資産を次の1.5世紀に向けてアップデートし、持続可能な社会の基盤として次世代へ継承していくタイミングに立っています。

日本が1.5世紀(150年)という歳月をかけて築き上げてきた鉄道ネットワークと沿線のストックは、世界に誇るべきレガシー(受け継がれるべき遺産)です。私たちは今、この資産を次の1.5世紀に向けてアップデートし、持続可能な社会の基盤として次世代へ継承していくタイミングに立っています。

沿線まちづくりは、もはや単なるインフラ整備ではなく、そこに暮らす人々の幸せを実現するための壮大な実験室です。鉄道と街、そして人々が有機的に結びつくことで、日本の都市はさらに豊かな姿へと進化し続けるでしょう。全7回にわたる本連載が、これからのまちづくりを考える一助となれば幸いです。

年表

戦前〜高度経済成長期:日本型TODの形成

日本の都市は、明治以降の鉄道路線の延長とともに発展してきました。この時期に、鉄道建設と都市整備を一体的に進める日本独自の沿線開発モデル(TOD 1.0〜2.0)が確立されました。

- 1874年〜1890年代: 関西圏で官営鉄道が相次いで開業(大阪ー神戸間、大阪ー京都間など)。

- 1906年: 鉄道国有法の制定により幹線鉄道が買収され、国有鉄道の主要幹線が形成される。

- 1910年: 阪急電鉄が開業し、鉄道と一体となった住宅地開発が始まる。

- 1920年: 阪急による「駅一体型」のまちづくりなど、鉄道中心の都市計画が進む。

- 戦前: 鉄道事業者による行楽地、百貨店、レジャー施設の配置が進み、沿線文化やライフスタイルが提案・形成される。

- 1970年代: 南町田駅周辺などで、鉄道整備と合わせた土地区画整理事業による郊外住宅地の形成が進む。

1980年代〜2000年代:民営化と大規模開発

国鉄の民営化を経て、鉄道事業者は自社アセットを活用した拠点開発や商業施設展開を加速させました。

- 1987年: 国鉄分割民営化(JR各社の発足)。JR各社は鉄道事業に必要な用地を継承し、その後約40年にわたり開発を進める。

- 2000年: 南町田駅前にオープンモール型の商業施設「グランベリーモール」が開業。

- 2004年: 日本の総人口がピークを迎え、以降は減少に転じる。

2010年代:集約型都市構造(コンパクトシティ)への転換

人口減少や超高齢社会を見据え、行政主導で鉄道沿線への都市機能集約を図る動きが強まりました。

- 2012年(平成24年): 国土交通省都市局にて「鉄道沿線まちづくり」に関する検討が始まる。

- 2013年: 横浜市と相鉄HDが「相鉄いずみ野線沿線の次代のまちづくりの推進に関する協定」を締結。

- 2013年頃: 小田急電鉄が下北沢での線路跡地開発に向けて住民との対話を開始。

- 2015年12月: 国土交通省が『鉄道沿線まちづくりガイドライン(第一版)』を発出。

- 2015年: 京都市と阪急電鉄が包括的連携協定を締結。京阪電鉄が枚方市駅周辺の再整備プロジェクトチームを設置。

- 2018年: 「TauT阪急洛西口」第1期オープン。

- 2019年: 「SAKUMACHI商店街」(名鉄)第1期開業。南町田グランベリーパークがまち開きを迎える。

2020年代:連携・共創型モデル(TODからESGへ)

コロナ禍による需要激減やライフスタイルの変化を受け、単なる収益追求ではない、持続可能で人中心のまちづくりへのアップデートが模索されています。

- 2020年: 新型コロナウイルス感染症の流行により鉄道需要が激減。

- 2020年: 「東京ミズマチ」(東武)開業。「TauT阪急洛西口」が全面開業。

- 2023年5月: 公益社団法人日本交通計画協会の自主研究として「沿線まちづくり研究会」が発足(当初10社、後に19社へ拡大)。

- 2024年: 枚方市駅周辺再開発プロジェクトの建物が竣工。「ゆめが丘ソラトス」(相鉄)がオープン。

- 2025年6月23日: 沿線まちづくり研究会が、多主体連携による「連携・共創型沿線まちづくり」を提言としてまとめ、国土交通省都市局長へ提出。

- 2025年12月1日: 「沿線まちづくりシンポジウム2025」が開催され、これまでの成果や今後の展望が共有される。

注意

以上の文書はAI Notebook LM が生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。