通勤や買い物、旅行。私たちの毎日は、道路や鉄道という巨大なインフラに支えられています。

通勤や買い物、旅行。私たちの毎日は、道路や鉄道という巨大なインフラに支えられています。

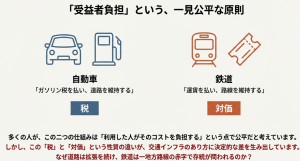

「車を運転する人はガソリン税を払い、電車に乗る人は運賃を払う。利用した人がそのコストを負担する『受益者負担』は公平な原則だ」

そうお考えの方は多いのではないでしょうか。しかし、日本の交通インフラを巡る「お金の流れ」を見たたところ、そこには驚くほど深い不均衡が横たわっていることが見えてきました。

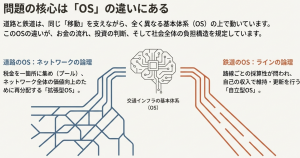

同じ移動を支える仕組みでありながら、なぜ道路は自動的に拡張され続け、鉄道は一路線の赤字に存続を脅かされるのか。なぜ「鉄道は税金で支えられている」と言われる一方で、自動車が社会に回している見えない請求書は語られないのか。本シリーズでは、これまでの常識を一度解き放ち、交通インフラが依拠しているOS(基本体系)」の違いから、1台の乗用車が年間で社会に負わせている18万円のツケという衝撃的な数値まで、データに基づいた「真実」を明らかにしていきます。

日本の交通政策が抱える「パッチワーク(継ぎ接ぎ)」の限界を乗り越え、持続可能な地域の未来をどう描き直すべきか。私たちと一緒に、移動のOSを書き換える旅を始めましょう。

目次

第1回:財源の地層学 ― ガソリン税と運賃を分かつOSの違い

第1回:財源の地層学 ― ガソリン税と運賃を分かつOSの違い

私たちが日常生活で利用する交通手段は、どれも移動という共通の利便性を提供していますが、その維持を支えるお金の流れには、驚くほど深い溝が存在します。

本シリーズでは、受益者負担(サービスを受ける人がその費用を負担すること)という言葉の裏側に隠された、道路と鉄道の構造的な不均衡について、具体的な数値を交えて解剖していきます。初回は、ガソリン税と鉄道運賃という二つの仕組みが、いかに異なるOS(組織や社会を動かす基本的な基本体系)によって運営されているかを整理します。

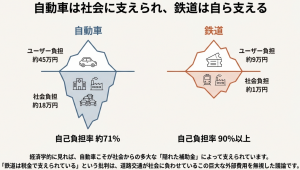

外部費用を含めた費用と負担の総額

最初に、自己負担率(全コストのうち、ユーザーが直接払っている割合)」で比較すると、自動車と鉄道の不公平な構造が浮き彫りになります自動車ユーザーが「私は税金(ガソリン税など)を払って道を造っている」と主張しても、実際には1台あたり年間約18万円分ものコストを、非ドライバーや納税者、そして被害者に「ツケ」として回していることになります。一方で、鉄道は安全対策や騒音対策のほぼすべてを運賃で賄っており、社会への「ツケ」が極めて少ない交通手段です。

| 交通手段 | 総コスト(1台/1人あたり) | ユーザー負担(内部) | 社会負担(外部) | 自己負担率 |

| 自動車 | 約63万円 | 約45万円 | 約18万円 | 約71% |

| 鉄道 | 約10万円 ※1 | 約9万円 | 約1万円 | 約90%以上 |

※1:鉄道の1人あたり年間利用コストと公的支援額の比率から推計

受益者負担という言葉の二つの顔

受益者負担という言葉の二つの顔

日本の交通政策において、受益者負担は極めて重要な原則です。しかし、道路と鉄道では、その負担の仕方が根本から異なります。道路を支える主要な財源はガソリン税です。これは税(公権力によって徴収される金銭)として、燃料の購入時に半自動的に徴収されます。利用者は道路を走るたびに、直接的な対価を支払っている感覚は薄いかもしれませんが、実際には走行量に応じた負担を行っています。一方、鉄道を支えるのは運賃です。これは民間サービスへの対価(商品やサービスに対して支払われる代金)です。利用者が切符を買い、改札を通るたびに、その路線の運営会社へと直接支払われます。

この税と対価という性質の違いが、交通インフラの拡張と維持における決定的な差を生み出しています。

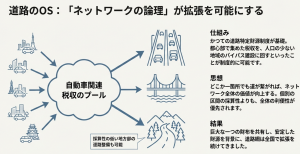

拡張し続ける道路のOS ― ネットワークの論理

拡張し続ける道路のOS ― ネットワークの論理

道路を支えるガソリン税などの自動車関連税制は、かつて道路特定財源(道路整備のためだけに使途が限定された税収)として確立されました。現在は一般財源化(特定の用途に限らず、教育や福祉など他の行政サービスにも使えるようになること)されていますが、それでも道路整備の主要な根拠となっていることに変わりはありません。

この仕組みの最大の特徴は、特定の場所で集めた税金を、全く別の場所の整備に投じることができる点にあります。例えば、都心部で給油されたガソリンの税収を、人口の少ない地域のバイパス建設に回すといったことが制度的に可能です。これはネットワークの論理と呼ばれます。どこか一箇所の道がつながれば、ネットワーク全体の価値が向上するため、採算性の低い個別の区間であっても、全体の利便性のために投資が正当化されやすいのです。道路行政は、いわば巨大な一つの財布(プール)を共有する拡張型OSによって動いてきました。

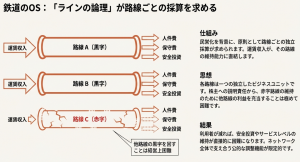

採算に縛られる鉄道のOS ― ラインの論理

採算に縛られる鉄道のOS ― ラインの論理

これに対し、鉄道の運営はラインの論理に支配されています。特に日本のように民営化が進んだ環境では、原則として路線(ライン)ごとの採算性が厳しく問われます。鉄道運賃は、その路線を運営する企業の売上となります。企業は、その売上の中から日々の人件費を払い、車両を点検し、老朽化した線路を直さなければなりません。ある路線の利益を、遠く離れた別の赤字路線の維持に回すことは、民間経営の論理や株主への説明責任(経営状況をステークホルダーに適切に報告する義務)の観点から、極めて困難になります。つまり、鉄道は一つひとつの路線が自立したビジネスであることを求められる自立型OSで動いています。利用者が減り、運賃収入が落ち込めば、その路線を維持する能力がダイレクトに削がれることになります。道路のように、ネットワーク全体で支え合うための公的な調整機能が、これまでの法制度の下では限定的でした。

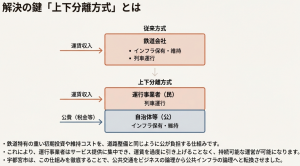

制度の成熟が招いた不均衡への配慮

日本の政策担当者も、この不均衡を看過してきたわけではありません。鉄道の公共性を鑑み、施設の整備に公的資金を投じる上下分離方式(線路などのインフラ所有と、列車の運行を分離する手法)の導入や、地域公共交通活性化再生法に基づく支援策など、制度の改善は継続的に行われています。

しかし、戦後の高度経済成長期に構築された道路整備の仕組みがあまりに強力かつ完成されていたため、それと並行して鉄道の維持スキームを構築することは容易ではありませんでした。道路行政が持つ安定した集金システムと、市場競争にさらされる鉄道運営の間には、いまだに解消しきれない溝が横たわっています。

外部費用の不在という視点

外部費用の不在という視点

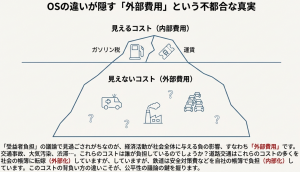

このOSの違いをさらに複雑にしているのが、外部費用(経済活動が、市場を通さずに第三者や社会全体に与える負の影響)の存在です。道路交通は、交通事故や大気汚染、騒音といったコストを社会に生じさせていますが、ガソリン税がそれらすべてをカバーしているわけではありません。対照的に、鉄道は安全対策や環境対策のコストの多くを、運賃という帳簿の中に自ら取り込んでいます。このコストの背負い方の違いが、表面上の受益者負担という言葉の公平性を揺るがせています。

公平な議論の出発点

第1回では、道路と鉄道が依拠する財源システムの根本的な違いを確認しました。道路が税を原資とした広域なネットワーク投資を可能にする一方で、鉄道は個別の路線収支に縛られるという構造があります。この不均衡を正しく理解することは、日本の交通政策をパッチワーク(部分的な継ぎ接ぎ)から脱却させ、真に一貫性のあるモビリティ(移動)の実現へと導くための第一歩です。次回は、この議論をさらに具体化するために、自動車1台が社会にどれほどのコストを負わせているのか、その具体的な数値について深掘りします。ガソリン税だけでは到底払いきれない、道路交通の隠れた請求書の正体を明らかにしていきます。

主要な参照元・出典

- 財務省(2023)自動車関連諸税の概要と変遷

道路特定財源の創設から一般財源化までの歴史的経緯と税率の推移に関する資料。 - 国土交通省(2022)鉄道事業をめぐる現状と課題 ―― 収支構造の分析

鉄道事業者の経営状況と、内部化されたコスト(安全対策費等)に関する公式統計。 - 宇沢弘文(2000)『社会的共通資本』岩波新書

道路や交通機関を、市場原理だけに任せず社会全体で維持すべき資本として位置づけた基礎理論。 - 日本交通学会(2021)『交通経済学の現在 ―― 公平な競争条件(レベル・プレイング・フィールド)の構築に向けて』

道路と公共交通の財源制度の不均衡と、その是正策に関する学術的議論。 - 藤井聡(2015)『都市交通のパラダイム・シフト』学芸出版社

インフラ投資の論理構成と、日本における制度的制約を整理した文献。 - 内閣府(2024)経済財政白書 ―― インフラの老朽化と持続可能な投資のあり方

単年度予算主義の限界と、長期的なストックマネジメント(資産の維持管理)の重要性に関する記述。

第2回:家計の経済学 ―― 自動車1台が社会に回す18万円のツケ

前回は、道路が税を原資とした広域ネットワーク型のOS(組織や社会を動かす基本体系)で動いているのに対し、鉄道が個別の路線収支に縛られる自立型OSであることを確認しました。今回は、このお金の流れをもっと身近な視点、つまり自動車1台あたりの家計と社会の負担というミクロな数値から分析します。私はガソリン税を払って道を造っているのだから、公共交通への補助金は不公平だという言説は、経済学のデータに照らすとどのような姿を見せるのでしょうか。

自動車1台あたりのコスト試算

まず、自家用車1台を1年間、平均的な距離(約10,000km)走行させた場合にかかるコストを、ユーザーが自分で払う内部費用(ないぶひよう:市場を通じて当事者が負担するコスト)と、社会が肩代わりしている外部費用(がいぶひよう:市場を通さず第三者や社会が負担させられるコスト)に分けて算出します。

内部費用(ユーザーの直接負担):約45万円

これは車を維持するために、家計から直接支出される目に見えるお金です。

- 車両維持・燃料費(約35万円): 車両本体の償却費、ガソリン代、車検代、任意保険料など。

- 自動車関連税(約10万円): ガソリン税、自動車税、重量税の合計。これが道路整備の受益者負担としての建前上の財源となります。

- このほか、運転時間などユーザーが支払う対価も加わります。

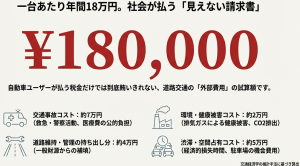

外部費用(社会の隠れた負担):約18万円

外部費用(社会の隠れた負担):約18万円

ユーザーは直接支払っていませんが、交通経済学の推計手法に基づき算出される、社会全体が負っている隠れた請求書です。

- 交通事故コスト(約7万円): 救急・警察活動、医療費の公的負担、労働力の損失など(内閣府の社会的損失推計を車両台数で按分)。

- 環境・健康被害コスト(約2万円): 排気ガスによる健康被害やCO2排出による気候変動への長期的影響(炭素価格を用いた経済的評価)。

- 道路維持・管理の持ち出し分(約4万円): ガソリン税収等で賄いきれず、一般財源(住民税や所得税など)から投入されている道路維持・除雪・補修費。

- 渋滞・空間占有コスト(約5万円): 渋滞による経済的損失時間、および都市空間を道路や駐車場として独占することの機会費用(もし別の用途に使っていたら得られたはずの経済的価値)。

- さらに宇沢理論では、本来自動車と歩行者が安全に通行できる道路を整備するためには、更なる道路投資が必要とされています。

受益者負担の逆説 ― 払っている以上に支えられている

受益者負担の逆説 ― 払っている以上に支えられている

この試算から明らかになるのは、自動車ユーザーが年間約10万円の税(受益者負担分)を払っている一方で、社会はその約1.8倍にあたる18万円分ものコストを、非ドライバーや将来世代の納税者という形で肩代わりしているという実態です。

これを自己負担率(全コストのうち、ユーザーが直接支払っている割合)で換算すると、自動車は約70%程度にとどまります。対照的に、日本の都市部における鉄道は、安全対策や事故対応のほぼすべてを自社の運賃収入で賄っており、自己負担率は90%を越えます。つまり、経済学的な視点に立てば、自動車こそが社会からの多大な隠れた補助金によって低コストでの利用を可能にしていると言えます。

道路予算の財布の中身

次に、マクロな予算規模(国と地方の合計)でこの構造を確認します。日本の道路関連予算は年間約6兆円規模ですが、その財源構成は以下のようになっています。

- 自動車関連税収(道路特定財源相当):約3.5兆円

- 一般財源(住民税・所得税等):約2.5兆円

道路予算の約4割は、ガソリン税などの受益者負担ではなく、社会全体の普通の税金から補填されています。特に地方自治体が管理する生活道路や除雪費については、その大半が住民の一般税収によって支えられています。

構造的な課題への配慮 ―― EV化による制度の形骸化

日本の政策担当者も、この財源構造が限界に来ていることを十分に認識しています。現在は電気自動車(EV)へのシフトが進んでおり、走行によって摩耗する道路のダメージは変わらない(むしろEVは重い)一方で、ガソリン税収だけが減少するという財源の蒸発が起きています。これに対処するため、走行距離課税(そうこうきょりかぜい:燃料ではなく走行した距離に応じて課税する仕組み)などの議論が始まっています。これは単なる増税の議論ではなく、前述した外部費用をいかに適正に負担(内部化)してもらうかという、公平な競争条件(レベル・プレイング・フィールド)を整えるための模索でもあります。

公平な土俵を求めて

第2回の分析を通じて、自動車と鉄道の受益者負担には、目に見える数字以上の大きな乖離があることが分かりました。自動車は社会にコストを外部化することで利便性を享受しており、鉄道はそのコストを自ら背負うことで経営の困難に直面しています。鉄道は赤字で税金を食っているという批判は、道路交通が社会に回している18万円のツケという外部費用を無視した議論である可能性が高いのです。次回は、このコストの背負い方の違いが、具体的な街の形や安全対策にどのような影響を与えているのか。そして、不公平な土俵を解消するための宇都宮モデルの意義について、政策学の視点から詳述します。

主要な参照元・出典

- 内閣府(2023)交通事故の社会的損失に関する調査研究

交通事故による経済的損失の推計手法と車両1台あたりの社会的負担に関する分析。 - 財務省(2023)地方財政の現状と課題 ―― 道路関係予算の財源構成

一般財源化後の道路予算の内訳と、地方税によるインフラ維持の実態。 - 兒山真也・岸本充生(2001)日本における自動車交通の外部費用の概算運輸政策研究

交通経済学における外部費用の古典的かつ標準的な推計モデル。 - 国土交通省(2022)渋滞による経済損失の算出について

渋滞がもたらす時間損失の貨幣換算と、都市経営への影響に関する報告。 - 宇沢弘文(2000)『社会的共通資本』岩波新書

自動車交通が社会に負わせる負の外部性を、インフラ論の観点から理論化した文献。 - 一般財団法人 自動車検査登録情報協会(2024)自家用乗用車の普及台数と推移

1台あたりの按分計算の基礎となる車両台数統計。

第2回では、1台あたり18万円という衝撃的な隠れたコストを可視化しました。第3回では、この不均衡なコスト構造を乗り越えようとした宇都宮の挑戦と、安全・環境コストの内部化(ないぶか)について考察します。

第3回:公平性の再定義 ― 鉄道が背負う安全と環境の帳簿

前回は、自動車1台が年間で約18万円もの外部費用(がいぶひよう:社会が肩代わりしている隠れたコスト)を発生させている実態を、具体的な数値で確認しました。今回は、このコスト構造の歪みが、鉄道という交通手段をいかに過酷な経営環境に置いているか、そしてその不均衡を突破しようとした宇都宮モデルがいかに画期的であったかを、政策学の視点から考察します。

コストの内部化という重荷

鉄道と道路の決定的な違いは、安全や環境に対する責任の所在にあります。経済学では、企業が自らの活動に伴う社会的コストを自社の予算で賄うことをコストの内部化(ないぶか)と呼びます。鉄道事業者は、この内部化を極めて高いレベルで実行しています。

- 安全対策: 踏切の立体交差化、ホームドアの設置、信号システムの更新といった膨大な安全投資は、原則として鉄道会社の帳簿(運賃収入)から支払われます。

- 事故対応: 万が一事故が発生した際、復旧作業や振替輸送(ふりかえゆそう:不通区間を他社線などで代替輸送すること)の費用も、基本的には事業者の負担です。

- 環境・騒音: 沿線への騒音対策や振動対策も、鉄道用地内で行われる限り、事業者の責任となります。

一方、道路においてこれらに相当するコスト(事故処理の警察・救急費用、騒音による周辺住民の健康被害など)の多くは、第2回で見た通り社会の帳簿へと外部化されています。

不公平な土俵(アンレベル・プレイング・フィールド)

このコストの背負い方の差は、市場における公平な競争条件(レベル・プレイング・フィールド)を著しく歪めています。鉄道は、社会に必要な安全や環境のコストをすべて運賃に乗せなければならず、その結果として高い乗り物に見えてしまいます。対して道路は、多くの社会的コストを税金や健康保険料などで広く薄く社会に分散させているため、ユーザーには安価で便利な乗り物という錯覚を与えます。鉄道は赤字で、道路は(ガソリン税で)自立しているという言説は、この不公平な土俵を前提とした、一側面的な評価に過ぎません。

宇都宮の衝撃 ― 道路と公共交通の壁を壊す

宇都宮の衝撃 ― 道路と公共交通の壁を壊す

この不均衡な構造に対し、一つの回答を示したのが栃木県宇都宮市のLRT(次世代型路面電車)プロジェクトです。宇都宮市が行った最大の功績は、公共交通を一企業のビジネスとしてではなく、道路と同じ公共インフラとして再定義したことにあります。

- 上下分離方式(じょうげぶんりほうしき)の徹底:

線路や車両といった設備(下部)は自治体が保有し、運行(上部)は民間が担う仕組みを導入しました。これにより、鉄道特有の重い初期投資・維持コストを道路整備と同じ土俵(公費負担)に引き上げました。  空間の再配分(くうかんのさいはいぶん):

空間の再配分(くうかんのさいはいぶん):

車線を削ってLRTの専用軌道を設けるという決断は、道路という公共空間を車のためだけの場所から最も効率的に人を運ぶための場所へと、法解釈を超えて使い勝手を書き換えたことを意味します。

日本の施策における弱点への配慮

もちろん、こうした取り組みは容易ではありません。日本の現行制度では、道路予算と交通予算の財布(会計)が厳密に分かれているため、宇都宮市のような決断を下すには、首長の強力なリーダーシップと、膨大な局間調整(きょくかんちょうせい:部署間の合意形成)が必要となります。多くの自治体では、担当者がこの不均衡に気づいていても、予算の壁に阻まれて手が出せないという現実があります。制度の成熟が、かえって柔軟な資源配分を難しくしているという側面は、日本の政策担当者が直面している真の苦悩と言えます。

コストを正しく見ることから始まる

第3回では、鉄道が自ら背負っている誠実なコストと、道路が社会に委ねている見えないコストの正体を明らかにしました。宇都宮の事例は、この不均衡を組織と制度の力で是正しようとした、日本における先駆的な挑戦です。移動の利便性を守るためには、特定の交通手段を黒字か赤字かという狭い視点で裁くのではなく、社会全体のトータルコストをいかに適正化するかという視点が不可欠です。

次回、これらの知見を総括し、道路と鉄道が同じ財布を共有する統合型ガバナンスの設計図を提示します。

主要な参照元・出典

- 国土交通省(2023)鉄道統計年報および道路統計年報

鉄道と道路の維持管理費、公的支援額の比較分析の基礎データ。 - 日本交通学会(2022)『地域公共交通の上下分離方式に関する研究報告書』

宇都宮市等の事例を踏まえた、インフラ保有と運行分離の効果測定。 - 中川大・松中亮治(2018)『都市交通の実践マネジメント ―― 宇都宮LRTへの道のり』学芸出版社

合意形成プロセスと、コスト内部化の具体的手法に関する実務的文献。 - 宇沢弘文(2000)『社会的共通資本』岩波新書

交通機関の安全と環境維持が、私的利益を超えた公的責任であるとする理論的支柱。 - 日本民営鉄道協会(2024)数字でみる鉄道 ―― 安全投資の推移

鉄道事業者が運賃収入から捻出している安全対策費の実態。 - 諸富徹(2021)『地域再生の経済学』有斐閣

インフラの外部費用を、自治体経営の視点から再定義した研究。

第4回:ガバナンスの転換 ―― 移動の統合予算が街を救う

前回は、鉄道が安全や環境のコストを自らの帳簿で賄う(内部化)一方で、道路がそれらを社会に委ねている(外部化)という不公平な競争条件(レベル・プレイング・フィールド)について分析しました。シリーズの締めくくりとして、これらお金のOSの不均衡を乗り越え、持続可能な移動環境を構築するための具体的な処方箋を提示します。

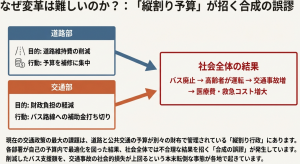

縦割り予算がもたらす合成の誤謬

縦割り予算がもたらす合成の誤謬

現在の日本の交通政策の最大の課題は、道路予算と公共交通予算が別々の財布(会計)で管理されていることにあります。これにより、各部署がそれぞれの持ち分で最適解を出そうとした結果、社会全体としては不合理な結果を招く合成の誤謬(ごうせいのごびゅう:個々が正しい判断をしても全体では悪い結果になること)が起きています。

例えば、ある地方自治体で道路の維持費が足りなくなった際、行政は道路補修を優先し、並行して走るバス路線への支援を打ち切ることがあります。しかしその結果、バスを利用できなくなった高齢者が自家用車を運転せざるを得なくなり、交通事故が増え、最終的には自治体が負担する医療費や救急対応コスト(外部費用)が、削減したバス支援額を上回ってしまうといったケースが典型例です。

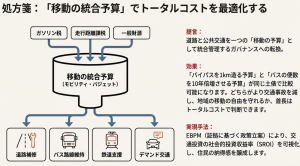

統合型ガバナンスへの移行 ― 日本版クロスバジェット

統合型ガバナンスへの移行 ― 日本版クロスバジェット

私たちが提言するのは、道路と公共交通を一つの移動の予算(モビリティ・バジェット)として統合して管理するガバナンス(統治の仕組み)です。

これは、欧州で見られるクロスバジェット(部門横断的な予算編成)の発想に近いものです。例えば、ガソリン税の一部や、今後導入が検討される走行距離課税の収益を、道路の補修だけでなく、同じ地域を走る鉄道やバスの維持にも柔軟に振り向けられるようにします。

- 統合のメリット:

新しいバイパスを1km造る予算で、バスの便数を10年間にわたって倍増できるといった選択肢が同じ土俵に並びます。自治体首長は、どちらがより交通事故を減らし、地域の移動の自由を守れるかを、トータルコストの視点で見極めることができるようになります。

EBPMによる納得感の醸成

もちろん、これまで道路に使われていた予算を公共交通に向けることには、強い反発も予想されます。そこで不可欠なのが、第2回で示したような具体的な数値を用いたEBPM(証拠に基づく政策立案)です。このバス路線を維持するために1,000万円の公金を投じることは、年間2,000万円相当の交通事故コストや医療費の抑制に繋がっているといった社会的投資収益率(SROI:投資した公金がどれだけ社会的な価値を生んだかを示す指標)を可視化することで、受益者負担の真の意味を住民と共有することが可能になります。

日本の施策への配慮:すでにある武器を活かす

日本の政策担当者も、こうした統合的な視点の重要性を認識し、地域公共交通活性化再生法の改正(2023年)などを通じて、自治体が主導する交通再編の権限を強化しています。弱点は、依然として予算の出元が縦割りである点にありますが、宇都宮市のようにLRT整備室のような組織の壁を超えた司令塔を置くことで、現行制度下でも相当な調整が可能であることは証明されています。必要なのは、特別なリーダーの資質に頼るのではなく、この統合的な判断を自治体の標準的な業務プロセス(ルーチン)として定着させる制度設計です。

移動のOSを書き換える

移動のOSを書き換える

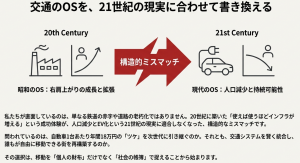

全4回にわたり、受益者負担という言葉の裏にある不均衡と、その克服の道筋を論じてきました。

私たちが直面しているのは、単なる鉄道の赤字や道路の老朽化といった個別の問題ではありません。20世紀に築き上げた使えば使うほどインフラが増えるという右肩上がりの成功体験(昭和のOS)が、人口減少とEV化という21世紀の現実(最新のOS)に適合しなくなっているという、構造的なミスマッチです。

自動車1台あたり年間18万円の外部費用というツケを、私たちはどのように次世代に引き継ぐのか。あるいは、それらを賢く統合して、誰もが自由に移動できる街を再構築するのか。その選択は、私たち一人ひとりが、交通手段を自分の財布だけで判断するのではなく、社会の帳簿として眺めることから始まります。本シリーズが、そのための小さなきっかけとなれば幸いです。

主要な参照元・出典

- 財務省(2024)地方交付税制度における公共交通の算定のあり方に関する研究

自治体の一般財源をどのように公共交通の維持に充当すべきかについての最新の議論。 - 国土交通省(2023)地域交通のリ・デザイン ―― 制度と予算の統合的運用

交通再編に向けた自治体のガバナンス強化と、予算配分の柔軟化に関する指針。 - 藤井聡(2021)『日本復活のためのモビリティ戦略 ―― EBPMによる都市再生』

データを用いた交通政策の合意形成と、経済的効果の可視化に関する分析。 - 諸富徹(2023)『脱炭素経済 ―― 社会のOSを塗り替える』中公新書

インフラ再編を通じた、持続可能な都市経営と財政のあり方を論じた最新の分析。 - 内閣府(2023)満足度・生活の質に関する調査 ―― 移動の利便性が幸福度に与える影響

交通政策の最終的な目的としての、住民のウェルビーイング(幸福感・充足感)に関する統計。 - 宇沢弘文(2000)『社会的共通資本』岩波新書

(全編通じての基礎理論)社会全体で管理すべき資本としての交通の重要性。

全4回の連載にお付き合いいただき、ありがとうございました。皆様の地域での議論が、より公平で持続可能なものになることを願っております。

注意

以上の文書はAI Geminiが生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。