現在の日本の交通政策は、米国1950年代のインフラ思想、1950年代に確立された特定財源という自動集金システム、そして1980年代のサッチャリズム(市場主義)という、過去の成功モデルをパッチワークのように組み合わせ、それを今なおOS(基本ソフト)として使い続けている状態に思えます。なぜ、日本はこの古いOSをアップデートできずにいるのでしょう。その構造的な要因を整理します。

現在の日本の交通政策は、米国1950年代のインフラ思想、1950年代に確立された特定財源という自動集金システム、そして1980年代のサッチャリズム(市場主義)という、過去の成功モデルをパッチワークのように組み合わせ、それを今なおOS(基本ソフト)として使い続けている状態に思えます。なぜ、日本はこの古いOSをアップデートできずにいるのでしょう。その構造的な要因を整理します。

目次

1950年代・米国の自動車優先思想の継承

1950年代・米国の自動車優先思想の継承

1950年代、アイゼンハワー政権下の米国は州間高速道路網を整備し、郊外化を強力に推進しました。日本はこのバイパスを造り、郊外に住宅を広げるというモデルを、高度経済成長期の正解として取り入れました。

- 現状: 欧州諸国が1970年代のオイルショックを機に人間中心の都市へ舵を切ったのに対し、日本は今なお、渋滞対策の第一選択肢として道路の拡幅やバイパス建設を選びがちです。これは、SACTRA報告書が否定した道路がさらなる交通を呼ぶという誘発需要の概念が、いまだに一般常識化していないためです。

1954年創設・特定財源方式の慣性

1954年創設・特定財源方式の慣性

日本が世界に類を見ない速度で道路網を広げられたのは、1954年に田中角栄氏らによって確立された道路特定財源制度のおかげです。車から取った税金は道路にしか使わないというこの仕組みは、官僚組織と建設業界に強力なインセンティブを与えました。

- 現状: 2009年に一般財源化されましたが、予算配分の現場では、膨大な既存ストックの老朽化対策という「国民の安全を担保する義務」が、事実上の強力な経路依存性(一度決まった経路から抜け出せない現象)を生んでいます。今後は、この維持管理の予算枠を、道路単体ではなく「地域の移動資産全体(アセット)」の維持という観点で再定義し、モードを越えた柔軟な予算配分を可能にする制度設計が急務です。

1980年代・サッチャリズム(市場主義)の定着

1980年代・サッチャリズム(市場主義)の定着

1987年の国鉄分割民営化は、サッチャー政権の民営化・市場主義の影響を色濃く受けています。ここで鉄道は、自らの稼ぎで維持すべき私的なビジネスであるという定義が確定しました。

- 現状: 英国自身が、民営化によるバス路線の崩壊や鉄道インフラの劣化を反省し、公的関与を強めている(2021年のGreat British Railways設立など)のに対し、日本は依然として地方鉄道の赤字を経営努力の不足や市場性の欠如として片付ける傾向があります。フランスが選んだ交通権(公的に保障されるべき権利)という概念は、日本の法体系にはまだ根付いていません。

アップデートを阻む三層構造の罠

アップデートを阻む三層構造の罠

日本がこれらの古いモデルを続けているのは、単に保守的だからではなく、以下の三層のロックがかかっているからと考えられます。

- 物理的ロック: 郊外に生活拠点が分散しすぎており、車なしでは社会が回らなくなっている。

- 制度的ロック: 予算の縦割り(国土交通省内でも道路局と鉄道局の壁)が依然として強固。

- 心理的ロック: 鉄道はビジネス、道路は公共物(無料)という不公平な二分法が国民意識に染み付いている。

日本は米国流の道路優先1950年代の特定財源思想、1980年代のサッチャリズム(市場主義)という古いOSをアップデートできず、呪縛を解けない様です。これは単なる怠慢ではなく、日本の行政構造、地理的条件、そして成功体験が複雑に絡み合った構造的ロックイン(固定化)の結果です。その深層にある4つの要因を解剖します。

1)道路・住宅・補助金が三位一体となった行政の慣性

日本は戦後、都市の過密を解消するために、郊外へ道路を延ばし、そこに住宅(持ち家)を誘導する政策をセットで進めました。

- 負の連鎖: 道路特定財源で道が造られ、郊外に家が建つと、住民は車が不可欠になります。一度この構造が完成すると、行政がこれからは公共交通ですと言っても、すでに車前提の生活を送る膨大な有権者の反発を招くため、舵を切ることが極めて困難になります。

- 予算の硬直性: 2009年に一般財源化されたとはいえ、道路を維持・管理する専門家や部署は自治体内に巨大な組織として残っています。一方で、公共交通(バスや鉄道)を経営できる専門部署は脆弱で、予算の組み替えを提案する実力が不足しています。

2)受益者負担の歪んだ解釈

日本には受益者負担(サービスを受ける人が対価を払う)という考え方が根強くあります。これが公共交通においてのみ、非常に厳格に適用されています。

- 鉄道・バス: 赤字=利用者が少ない=価値が低いと見なされ、公費投入は不公平なバラマキとして叩かれます。

- 道路: 本来、道路も受益者(ドライバー)が全額負担すべきですが、実際には公共物だから無料が当たり前とされ、建設・維持費の多くに一般税収が投入されている事実は不問に付されます。

- 呪縛の正体: 道路を福祉や公園と同じ公共財とし、鉄道を民間ビジネスと切り分けるこの二重基準が、公共交通を衰退させる最強の武器となっています。

3)民営化が成功しすぎたという皮肉

3)民営化が成功しすぎたという皮肉

1987年の国鉄民営化後、JR東日本・東海・西日本などが、補助金なしで莫大な利益を上げる世界でも稀な成功例となりました。

- 成功の罠: この世界一の鉄道運営能力が、皮肉にも日本の政治家に鉄道は国が助けなくても自立できるビジネスだという誤った確信を与えてしまいました。

- フランスとの差: フランスのSNCF(フランス国鉄)が常に経営難に陥っていたため、国がこれは公的サービスとして税金で支えるしかないと早期に割り切れたのに対し、日本はJRのように努力すれば地方鉄道も自立できるはずだという無理な幻想を抱き続けています。

4)政治家にとってのアスファルトの即効性

政治的な力学も無視できません。

- 可視化される成果: 道路建設は橋が架かった道がつながったという成果が非常にわかりやすく、地域への利益誘導として強力なアピールになります。

- 見えにくい成果: 公共交通の維持や利便性向上は、ソフト面(ダイヤ改正や運賃調整)の努力が多く、政治的な手柄として有権者に伝わりにくい傾向があります。

- サッチャリズムの残響: 民間の自律性を強調する論理が、現場においては行政と事業者の役割分担を曖昧にし、持続可能な交通計画の策定を困難にしてきた側面があります。これを行政の放棄と捉えるのではなく、市場原理だけでは維持できない公共的価値をいかに公的に担保し直すかという、公共価値の創造(Public Value Creation)に基づいた再契約が必要な時期に来ています。

呪縛を解くための脱・ビジネス宣言

日本がこの呪縛を解くためには、まず交通はビジネスではなく、都市というマシンのOSであるという認識を、自治体レベルで確立する必要があります。ロンドンがサッチャリズムの失敗を渋滞税という物理的な手段で克服したように、日本も道路にかかっている本当のコストを可視化し、それを移動の権利に再分配する政治的決断が求められています。

米国と英国の合成物か?

日本の交通政策のOSが、1950年代の米国流インフラ思想と、1980年代のサッチャリズムの合成物ではという仮説を検証します。この仮説は日本の公共政策における経路依存性(Path Dependence)と制度的慣性から来ると思われ、以下の3つのポイントで検証します。

制度の層形成(Layering):米国流と英国流の奇妙な共存

政策学には、古い制度の上に新しい論理が重なり、矛盾したまま共存する層形成(レイヤリング)という概念があります。

- 1950年代の物理的OS(ハード): 道路を造れば国土が発展するという米国流の道路開発パラダイム。これが全国総合開発計画(全総)を通じて日本の官僚機構の奥深くに埋め込まれました。

- 1980年代の経営OS(ソフト): 不採算な公共部門は民営化すべきというサッチャリズム的論理。これが国鉄改革を通じて導入されました。

- 矛盾の露呈: 道路は公共財(税金投入が当然)として1950年代の論理で保護される一方、鉄道は市場財(利益が出なければ廃止)として1980年代の論理で裁かれるという、インフラ間のダブルスタンダードが固定化されました。

道路特定財源という鉄の三角形の残響

日本の交通政策を検証する上で避けて通れないのが、鉄の三角形(アイアン・トライアングル)です。

- 構造:特定財源という受益と負担を直結させた安定的な投資スキームは、高度成長期において迅速な国土整備を可能にしました。しかし、この仕組みは政治・行政・産業の間に強固な相互依存関係(制度的ロックイン)を形成し、一度構築された道路網を維持し続けることを自己目的化させる強力な慣性を生み出しました。

- 2009年一般財源化の限界: 形式的には一般財源化されましたが、予算編成の実務においては強力な経路依存性(過去の決定が現在の選択を規定する現象)が残っています。既存の膨大な道路インフラの保全義務を果たすための予算枠が優先される現状では、法体系の壁を越えて予算を公共交通の運営へと大胆に組み替えるには、従来の個別最適を上書きする、新しい公共価値(Public Value)に基づいた決定ルールが必要です。

- 検証: 政策学的に見れば、一般財源化は形式的な変更に留まり、予算配分の優先順位を決定する政策パラダイムの転換には至っていないと評価せざるを得ません。

成功体験による学習の拒否(Learning Failure)

英国やフランスがなぜ転換できたのか。それは、彼らが公共交通の死という決定的な失敗を経験したからです。

- 英国の学習: サッチャリズムによるバス路線の崩壊や鉄道事故の頻発を受け、交通は市場に任せきれないという政策的学習が起きました。

- 日本の不完全な学習: 日本では、都市部の鉄道が黒字で運営され続け、道路網も世界最高水準で完成したため、システムが限界に達しているにもかかわらず、まだこのままで行けるという成功の罠(Success Trap)に陥っています。

- 検証: 日本の政策担当者は、人口減少という新しい現実に対し、過去の成功モデルを微修正(例:マイナーなデマンドバスの導入)することで対応しようとしていますが、これはOSの書き換えではなく、古いOSにパッチを当て続けている状態です。

OSのバージョンアップに必要な要件

この呪縛を解くためには、以下の3つの政策的転換が有効と考えられます。

- 交通権の法制化: 移動をビジネスではなく、生存のための権利と定義し直すこと(フランス型)。

- クロスセクター効果の評価: 公共交通への投資が、医療費削減や資産価値維持にどう貢献するかを数値化し、道路予算枠を移動予算枠へ統合すること。

- 道路の有料化・価格化の検討: 道路を無償の空間と見なさず、ロンドンやシンガポールのように利用に応じたコスト意識を導入し、その収益を公共交通へ還流させる仕組みを構築すること。

法体系の地層 ― 道路法・鉄道事業法・都市計画法のすれ違い

法体系の地層 ― 道路法・鉄道事業法・都市計画法のすれ違い

本シリーズでは、日本の交通政策がなぜパッチワーク(切り貼り)のような状態にあるのか、その深層にある構造的な課題を解き明かしていきます。第1回は、私たちの足元にある道を統治する、複数の法律の矛盾について考察します。

一本の道に重なる、異なる三つの論理

一本の道に重なる、異なる三つの論理

私たちが毎日利用している道路や鉄道は、実は全く異なる論理を持つ法律によって、個別に支配されています。

- まず、道路を支配するのは道路法です。この法律は、道路を公衆の通行の用に供するもの(誰もが自由に利用できる公共の場所)と定義し、円滑な通行を優先します。ここでは、できるだけ多くの車が滞りなく流れることが評価の基準となります。

- 次に、鉄道やバスなどの公共交通を規定するのが鉄道事業法や道路運送法です。これらは事業(ビジネス)を律する法律です。運行の安全を確保しつつ、いかに採算を維持するかという経営の論理が強く求められます。

- そして、街全体の形を決めるのが都市計画法です。どこに住宅を建て、どこに商業施設を置くかという土地利用を司ります。

合成の誤謬 ― 個別最適が全体不利益を生む

これら三つの法律は、それぞれ独立した成立背景を持ち、個別の目的においては正しく運用されています。しかし、これらが同じ都市空間で重なり合ったとき、停滞が生じることがあります。

例えば、ある地域で高齢者の外出を支援するために、車線を削って広い歩道とバス専用レーンを整備しようとしたとします。

- 道路担当者は、道路法に基づき、車線減少による渋滞の発生や通行の自由への影響を慎重に検討します。

- 交通担当者は、事業法に基づき、専用レーンを作ってもバス事業者が長期的に採算を維持できるかを懸念します。

- 都市計画担当者は、沿線の土地利用がこれまでの車社会を前提に決まっているため、急な方針変更との整合性に苦慮します。

このように、各部署が自身の根拠法(活動の拠り所となる法律)に忠実に職務を遂行しようとするほど、全体の課題である移動の利便性向上への決定が遅れることがあります。これが政策学で言うところの合成の誤謬(ごびゅう:個々の部署が正しい判断をしても、組織全体としては望ましくない結果を招くこと)の構造です。

組織の縦割りは法律の縦割りから始まる

役所の縦割りと称される現象の根源は、各局が依拠する根拠法が安全や私権を守るために高度に分立していることにあります。各部門が自らの法を遵守しようとするほど、部門を跨ぐ調整(取引コスト)が膨大になり、変革の速度が失われる制度的ロックインが生じています。宇都宮市の事例は、組織を物理的に統合することでこの取引コストを最小化し、上位概念として空間の再配分を再定義した画期的な挑戦です。

結果として、一本の道の上で起きている課題を解決するために、膨大な局間調整(部署間の話し合い)が必要となります。調整の過程で各方面への配慮を重ねるうちに、当初の明確な構想は少しずつ形を変え、妥協を積み重ねたパッチワークのような政策として出力されることになります。

構造的な課題への配慮と現状

日本の政策担当者も、この課題を放置しているわけではありません。近年では、立地適正化計画(居住や施設を拠点に集約させる計画)と地域公共交通計画を連携させるなど、法律の壁を越えようとする施策が積極的に導入されています。立地適正化計画制度は、2014年の都市再生特別措置法改正により創設され、都市全体の構造と交通網を一体的に捉える試みが進んでいます。

しかし、根拠法が分断されたままでは、現場の担当者が背負う調整コスト(合意形成に要する多大な労力)は依然として高いままです。これは、制度の設計が成熟しているがゆえに、既存の法体系との整合性を保つことが難しいという、日本特有の慎重な法治主義の裏返しでもあります。

法体系のOSをアップデートするために

日本の交通政策がパッチワークから脱却しにくいのは、私たちが依拠している法律の地層が分断されているためです。これを解決するには、個別の局間調整に頼るのではなく、移動を一つのサービスとして統合して捉えるための、新しい意思決定のルールが必要になります。

次回は、この分断をさらに強固にしている予算システムの課題、特に単年度主義と投資概念の欠落について、経済学の視点から深掘りします。

主要な参照元・出典

- 国土交通省(2023)地域公共交通活性化再生法 改正案の概要

自治体が主体となって交通網を再編するための最新の法的枠組みに関する資料。 - 日本都市計画学会(2020)都市計画と交通政策の連携に関する研究報告書

土地利用と交通の法的な整合性に関する課題を専門的に分析。 - 藤井聡(2015)『都市交通のパラダイム・シフト』学芸出版社

クルマ中心の法体系から人間中心への転換の必要性を説いた文献。 - 諸富徹(2021)『グローバル・バリューチェーン:新・経済地理学への招待』有斐閣

都市インフラの公共性と法的・経済的課題を整理。 - 宇沢弘文(2000)『社会的共通資本』岩波新書

道路や交通機関を社会全体で維持すべき資産として位置づけた基礎理論。 - 行政法研究会(2021)『道路法・道路運送法の体系と運用』

現場の担当者が直面する法解釈の乖離を理解するための実務的文献。

予算の幾何学 ―単年度主義と投資という概念の欠落

前回は、日本の交通政策を縛る道路法鉄道事業法都市計画法という法律の分断(縦割り構造)が、いかにしてパッチワークのような政策を生み出しているかを確認しました。

今回は、その分断をさらに固定化している予算システムの課題について、経済学と政策学の視点から分析します。なぜ、日本の自治体において公共交通への支出は、道路整備に比べて無駄と指弾されやすいのでしょうか。そこには、予算の組み方と評価の仕組みに潜む、特有の構造があります。

投資と経費の逆転現象

投資と経費の逆転現象

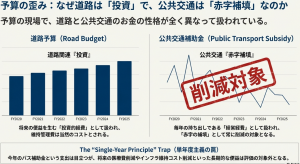

経済学において、インフラ整備は将来の便益(利益)を生むための投資とみなされます。しかし、日本の自治体予算の現場では、道路と公共交通ではお金の性格が全く異なって扱われています。

道路予算の多くは建設予算(投資的経費)として扱われます。一度造ってしまえば、その後の維持管理費は行政運営上の当然のコストとして計上され、その道がどれほど利用されているかに関わらず、予算がゼロになることは稀です。

一方で、バスや鉄道への補助金は、多くの場合、経常経費(サービスを維持するための毎年の持ち出し)として計上されます。予算編成の場では、この補助金は赤字の補填という消極的な表現で語られ、常に削減の対象となります。道路を維持する費用はインフラ維持と呼ばれ、バスを走らせる費用は赤字補填と呼ばれる。この言葉の定義の違いが、公共交通への正当な評価を妨げています。

単年度主義の罠 ― 将来の得が見えない仕組み

日本の公会計(国や自治体の会計)は、4月から翌年3月までの1年間で収支を完結させる単年度主義が原則です。この仕組みは、その年の税金を適正に使うためには有効ですが、長期的な視点が必要な交通政策とは相性が良くありません。例えば、公共交通を充実させることで、将来的に以下のような効果が期待できます。

- 高齢者が車を手放しても外出できるため、健康状態が維持され、将来の医療費や介護費が抑制される。

- 都市中心部の居住密度が高まり、郊外のまばらなインフラ(上下水道や道路)を維持するコストを将来的に削減できる。

交通事故が減少し、社会的な損失が抑えられる。

しかし、これらの便益(社会的利益)は数年から数十年かけて現れるものであり、単年度の予算書には記載されません。現在の予算システムでは、今年のバス補助金という確実な支出だけが目立ち、将来の医療費削減という不確実な利益は評価の対象外となってしまうのです。これが政策学で言うところの短期的バイアス(短期的なコストを過大に評価し、長期的な便益を軽視する傾向)です。

評価指標の欠落 ― 社会的投資収益率(SROI)の必要性

公共交通の価値を正しく測るためには、運賃収入という私的な収益だけでなく、社会全体にもたらす公的な便益を数値化する必要があります。

欧米の一部では、SROI(Social Return on Investment:社会的投資収益率)という指標が使われることがあります。これは、公共交通に1円投入したとき、交通事故の減少や環境負荷の軽減、健康増進などを通じて、社会全体に何円分のリターンがあるかを計算する手法です。

日本の政策担当者も、近年地域公共交通利便増進事業などを通じて、利便性向上による多角的な効果を測定しようと試みています。しかし、自治体の内部では、道路局の予算と福祉局の予算(医療費など)が完全に分断されているため、交通への投資が福祉予算を節約したとしても、その功績が交通部門に還元されることはありません。この部門間の壁が、合理的で一貫性のある投資を阻んでいます。

交通を資産経営として捉え直す

日本の交通政策におけるパッチワークを解消するには、単年度の収支に一喜一憂するのではなく、街全体の持続可能性を守るためのアセットマネジメント(資産経営)という視点が必要です。道路も、線路も、バスも、すべては市民の移動を支える一つの移動資産です。これらを同じ土俵で比較し、どの組み合わせが最も将来の社会コストを下げられるかを議論する仕組みを作らなければなりません。

次回は、こうした法律と予算の壁を、組織の力で突破した宇都宮モデルの衝撃について、その組織論的な成功要因を詳述します。

主要な参照元・出典

- 財務省(2023) 地方財政の現状と課題 ― 公会計制度の活用について

自治体予算の単年度主義とストック情報の活用に関する公式資料。 - 日本交通政策研究会(2021) 『公共交通の社会的便益の計測手法に関する調査研究』

運賃収入以外の社会的価値をどう数値化するかについての専門的報告書。 - 藤井聡(2012) 『社会的共通資本としての交通』学芸出版社

交通を単なるサービスではなく、社会全体で維持すべき資本として捉える経済学的視点。 - 諸富徹(2014) 『地域再生の経済学 ― 豊かさを地産地消する』中公新書

地方自治体の財政構造と、インフラ維持コストの将来予測に関する分析。 - 内閣府(2022) 社会的インパクト評価の推進に向けて

福祉や交通などの公共サービスにおけるSROI的手法の導入に関する議論。

第3回:宇都宮の衝撃 ― 組織のOSを書き換えた司令塔の誕生

第3回:宇都宮の衝撃 ― 組織のOSを書き換えた司令塔の誕生

前項までは、日本の交通政策を阻む法律の縦割りと予算の単年度主義という二つの厚い壁について分析してきました。多くの自治体がこの構造的欠陥に悩み、場当たり的なパッチワーク(切り貼り)の施策に終始するなか、その壁を鮮やかに突破した事例があります。

それが、2023年に開業した芳賀・宇都宮LRT(次世代型路面電車)です。今回は、宇都宮市がどのようになぜ車線を削るという、かつての日本式道路行政では考えられなかった決断を下し、実現できたのか。その組織論的な成功要因を解き明かします。

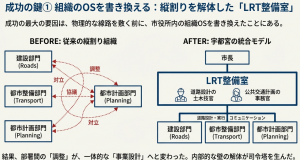

組織を物理的に統合するLRT整備室の創設

組織を物理的に統合するLRT整備室の創設

宇都宮市の成功の最大の要因は、物理的な線路を敷く前に、市役所内の組織のOSを書き換えたことにあります。

通常、自治体でLRTのような公共交通を導入しようとする際、道路を管理する建設部門と、交通網を計画する都市整備部門は別々に動きます。道路部門には道路法を守り、円滑な車流を維持する責任があり、交通部門にはより良い公共交通を整備する目的があります。この二つの部門が別個に協議を行うと、第1回で述べたような調整の長期化が避けられません。

宇都宮市はこの問題を解決するため、市長直轄のプロジェクトチームとしてLRT企画推進室(現:LRT整備室)を設置しました。ここに道路の設計を熟知した土木技官と、公共交通の運行を担う事務官を同じフロアに集めたのです。この組織の統合により、道路の拡幅工事と線路の敷設、さらには歩道の再整備を一つの事業として同時に設計・発注することが可能になりました。道路担当者が交通政策の目的を共有し、交通担当者が道路構造の制約を理解する。この内部的な壁の解体こそが、司令塔不在という日本病に対する処方箋となりました。

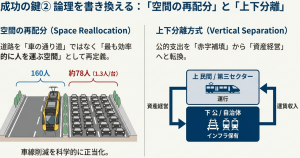

道路の定義を書き換えた空間の再配分

道路の定義を書き換えた空間の再配分

宇都宮市が直面した最大の技術的・政治的な関門は、主要幹線道路の車線を削り、そこをLRT専用の空間にすることでした。従来の道路行政の論理では、車線を減らすことは渋滞を招く改悪とみなされがちです。

ここで宇都宮市は、道路を単なる車の通り道ではなく、最も効率的に人を運ぶための空間として再定義しました。これが空間の再配分という考え方です。

- 論理の転換: 一台の乗用車(平均乗車1.3人)が占める道路面積と、一度に最大160人を運べるLRTが占める面積を比較し、空間利用の効率性を科学的に示しました。

- 全体最適の追求: 車線を減らしても、LRTによって車から公共交通への転換が進めば、結果として道路全体の混雑は緩和されるというシミュレーションを提示し、道路法が目指す円滑な通行の新しい形を提案したのです。

上下分離方式による経営リスクの解消

上下分離方式による経営リスクの解消

第2回で触れた予算と経営の壁を突破するために採用されたのが、上下分離方式(インフラの所有と運行の責任を分ける仕組み)です。宇都宮市と芳賀町が線路や車両などの施設を保有し(下部)、運行は民間と公が出資する第三セクター宇都宮ライトレール株式会社が担う(上部)仕組みです。これにより、民間事業者が単独では負いきれない巨額の設備投資コストを公的に負担し、事業者の経営リスクを最小限に抑えました。

これは、第2回で議論した公共交通は赤字補填の対象であるという消極的な見方を、公がインフラを維持し、民間がサービスを競うという、道路や上下水道と同じアセットマネジメント(資産経営)の枠組みに組み替えたことを意味します。

構造的な弱点への配慮と工夫

宇都宮市の取り組みにおいても、当初からすべてが順調だったわけではありません。反対意見を持つ住民や、既存のバス事業者との利害調整には膨大な時間が割かれました。

しかし、市は既存のバス網をLRTのライバルではなく、LRTを軸とした網の目を補完するパートナーとして位置づけ、結節点(乗り換え拠点)の整備をセットで行いました。これは、日本の既存の交通事業者の経営基盤に配慮しつつ、地域全体の交通網を再編しようとする、日本的な調整文化と新しいリーダーシップの融合と言えます。

宇都宮モデルの本質

宇都宮の事例が私たちに教えてくれるのは、パッチワークの政策を終わらせるには、法律や予算を個別にいじるのではなく、それらを統合して扱う場所(組織)と論理(定義の変更)を創り出す必要があるということです。

これは、優れたリーダーという個人の資質に依存するだけでなく、組織の仕組みそのものを変えることで実現可能です。次回、最終回では、この宇都宮の衝撃をどのように各地の自治体へ展開し、移動の司令塔をシステムとして確立すべきか、具体的な提言を行います。

主要な参照元・出典

- 宇都宮市(2023) 芳賀・宇都宮LRTの整備について

プロジェクトの経緯、組織体制、空間再配分の考え方をまとめた公式資料。 - 国土交通省(2021) 宇都宮市・芳賀町における上下分離方式の認定について

日本における上下分離方式の法的枠組みと適用事例に関する解説。 - 中川大・松中亮治(2018) 『都市交通の実践マネジメント ―― 宇都宮LRTへの道のり』学芸出版社

実務的な合意形成のプロセスと、道路空間再配分の技術的側面を詳述した文献。 - 日本都市計画学会(2023) LRT開業が都市構造に与える影響に関する調査

開業後の人流変化と、沿線開発の相乗効果に関する初期分析。 - 諸富徹(2023) 『脱炭素経済 ―― 社会のOSを塗り替える』中公新書

インフラ再編を通じた、持続可能な都市経営のあり方を論じた最新の分析。

宇都宮モデルは、日本の行政が抱える構造的な問題を突破する強力なヒントを提示しました。次回は、この知見を全国に広めるためのガバナンス(統治の仕組み)の設計図について議論し、本シリーズを締めくくります。

ガバナンスの設計図 ―調整を経営に変える、日本版モビリティ・マネジメント

ガバナンスの設計図 ―調整を経営に変える、日本版モビリティ・マネジメント

本シリーズの締めくくりとして、こうした成功を一部の自治体の特例で終わらせず、日本のあらゆる地域で移動の司令塔をシステムとして確立するための具体的なガバナンス(統治の仕組み)の設計図を提示します。

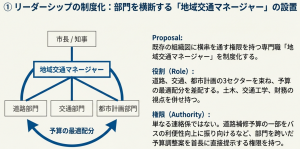

リーダーシップをシステム化する:地域交通マネージャーの設置

リーダーシップをシステム化する:地域交通マネージャーの設置

宇都宮モデルの教訓は、組織の壁を物理的に統合することの有効性でした。しかし、すべての自治体が巨大なプロジェクトチームを常設できるわけではありません。そこで必要となるのが、既存の組織図の中に横串を通す権限を組み込むことです。具体的には、道路(建設部)、交通(都市整備部)、都市計画の三つのセクターを束ね、予算の最適配分を差配する専門職地域交通マネージャーの制度化を提言します。

- 権限の明確化: このポストは単なる連絡係ではなく、例えば道路補修予算の一部を、バスの利便性向上に振り向けるといった、部門を跨いだ予算調整案を首長に直接提示する権限を持ちます。

- 専門性の確保: 土木技術、交通工学、財務分析の三つの視点を持ち、各局の部分最適(自分の部署だけの正解)を全体最適へと誘導する役割を担います。

データによる合意の自動化:感情論から科学的議論へ

データによる合意の自動化:感情論から科学的議論へ

日本の地方都市で交通再編が進まない大きな要因の一つに、路線の維持や廃止を巡る感情的な対立があります。これを突破するには、住民の移動ログ(データ)を可視化し、客観的な事実に基づいて議論する仕組みが不可欠です。現在、多くの自治体でEBPM(エビデンスに基づく政策立案)の導入が進んでいますが、交通分野ではこれをさらに一歩進め、デジタル・ツイン(仮想空間に現実の街を再現する技術)によるシミュレーションを合意形成の柱に据えるべきです。このバス路線をデマンド型(予約制)に変えれば、浮いた予算で他のエリアの便数をこれだけ増やせるといった具体的な予測値を住民と共有することで、不毛な反対運動をサービスレベルの最適化に向けた建設的な議論へと変えていくことができます。

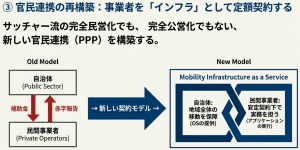

官民連携の再構築:既存事業者をインフラとして取り込む

官民連携の再構築:既存事業者をインフラとして取り込む

第2回で議論した通り、サッチャー流の完全民営化は地方の公共交通を衰退させました。一方で、すべてを公営にするのも財政的に困難です。日本が取るべき道は、地元のバス・タクシー業者を敵や補助金対象とするのではなく、自治体のモビリティ・インフラの一部としてサブスクリプション(定額利用契約)化する新しい官民連携(PPP)の形です。自治体が地域全体の移動を保障する責任を負い、民間事業者はその実務を安定的な契約の下で担う。この上下分離の概念をバス交通などにも広域に適用することで、事業者は経営の不安から解放され、自治体は柔軟な交通網の再編が可能になります。

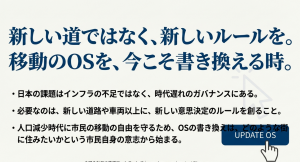

新しい道ではなく、新しいルールを

新しい道ではなく、新しいルールを

見えてきたのは、日本の交通政策をパッチワークから一枚の織物にするために必要なのは、新しい道路や車両を造ること以上に、新しい意思決定のルールを創ることだという事実です。

私たちはもはや、道路局が道路を造り、鉄道局が鉄道を守るという、昭和の役割分担の延長線上にはいられません。人口減少という厳しい現実を前に、限られた予算と空間をいかに効率的に使い、市民の移動の自由を守り抜くか。この移動のOSの書き換えは、行政担当者だけでなく、私たち市民がどのような街に住みたいかという一貫した意志を持つことから始まります。本シリーズが、その議論を深めるための一助となれば幸いです。

主要な参照元・出典

- 国土交通省(2023) 地域交通のリ・デザイン(再構築)に向けて ―― 制度と予算の統合的運用

地域公共交通活性化再生法改正に伴う、最新のガバナンス指針。 - 藤井聡(2021) 『日本復活のためのモビリティ戦略 ―― EBPMによる都市再生』

データを用いた交通政策の合意形成と、経済的効果の可視化に関する分析。 - 日本交通学会(2022) 『地域公共交通のガバナンスと官民連携の再構築』

上下分離方式や新しいPPP(官民連携)のモデルに関する学術的検討。 - 総務省(2024) 地方自治体におけるDX推進とデジタル・ツインの活用事例

交通シミュレーションを含む、都市経営のデジタル化に関する最新動向。 - 宇沢弘文(2000) 『社会的共通資本』岩波新書

(全編通じての基礎理論)社会全体で管理すべき資本としての交通の重要性。

全4回の連載をお読みいただき、誠にありがとうございました。日本の交通政策の壁を乗り越えるための議論は、今まさに始まったばかりです。本稿が、皆さんの地域での具体的なアクションにつながることを願っております。

注意

以上の文書はAI Geminiが生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。