誘発需要に気づく前の、英国と日本の共通の過ち

誘発需要に気づく前の、英国と日本の共通の過ち

現代の私たちが当たり前だと思っている車社会の価値観が、いつ、どのようにして形作られたのかを紐解きます。舞台は1980年代の英国、そして日本です。この時代、両国はまるで示し合わせたかのように自動車こそが経済成長のエンジンであり、個人の自由の象徴であるという旗印を掲げました。しかし、その背後では公共交通を過去の遺物として切り捨てる、冷徹な選択が行われていました。

目次

サッチャーの自動車自由主義と公共交通への冷遇

サッチャーの自動車自由主義と公共交通への冷遇

1979年に英国首相に就任したマーガレット・サッチャーは、経済再生のために小さな政府と市場原理(国が介入せず、自由な競争に任せること)を徹底しました。彼女の哲学において、自動車は単なる移動手段ではなく、国家の干渉を受けずに移動できる自由な個人の象徴でした。

一方で、公的な補助金で運営されていた鉄道やバスは、非効率の象徴として映りました。サッチャー政権下で行われたのは、公共交通に対する徹底した予算の兵糧攻めです。

- 鉄道予算の削減: 国有鉄道(ブリティッシュ・レール)への補助金を大幅に削り、路線の維持を困難にしました。

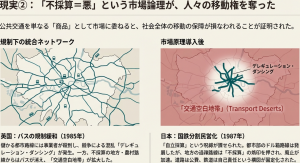

- バスの規制緩和(1985年交通法): バス事業を完全に自由化しました。儲かる路線には事業者が殺到し、採算の合わない農村部の路線からはバスが消えるという、文字通りの市場の淘汰が起きました。

サッチャーの有名な(しかし論争のある)言葉に、「26歳を過ぎてバスに乗っている男は、人生の敗北者だ」というものがあります。この言葉が象徴するように、当時の英国では自ら車を所有して移動することが一人前の市民としての条件とされ、公共交通を利用することは弱者の選択肢へと格下げされたのです。

日本の道路特定財源と国鉄不信の共鳴

日本の道路特定財源と国鉄不信の共鳴

同じ時期、日本もまた強力なモータリゼーション(自動車の普及)の渦中にありました。日本が選んだのは、英国とは異なる制度的な仕組みによる自動車推進でした。1954年に導入された道路特定財源(ガソリン税などを道路整備にしか使えないように限定した税制)は、高度経済成長期を経て、1980年代には盤石のシステムとなっていました。車が走れば走るほど、税収が増え、そのお金でさらに新しい道路が造られるという全自動の道路建設サイクルです。日本の政策担当者も、公共交通を軽視していたわけではありません。むしろ、急増する交通需要に対応するため、都市部の地下鉄整備や新幹線の延伸などに腐心していました。しかし、その努力は二つの要因に阻まれました。

- 投資の不均衡: 道路には特定財源という名前の自動的な予算供給がありましたが、鉄道の整備は、基本的に事業者の自己負担や借金に頼る構造でした。

- 国鉄への世論の硬化: 1970年代から80年代にかけての国鉄(現JR)は、労働争議によるストライキや巨額の累積赤字が連日メディアで報じられていました。これにより、公共交通への投資は無駄であるという厳しい視線が国民の間に定着してしまいました。

日本の施策においては、地方の過疎化や高齢化を見越し、生活路線を維持するための補助金制度も整備されてきました。しかし、道路建設が自動的に進む一方で、鉄道やバスの維持にはその都度赤字をどうするかという厳しい議論が必要になるという、スタートラインの不平等が存在していました。

道路を造れば渋滞が減るという神話の崩壊

道路を造れば渋滞が減るという神話の崩壊

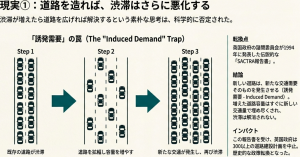

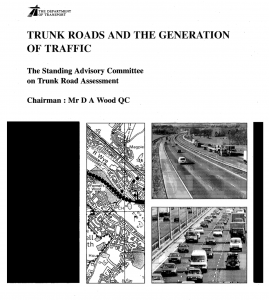

1980年代の英日両国に共通していたのは、渋滞が増えたら道路を広げれば解決するという、極めて素朴な物理的思考でした。しかし、この考え方は1990年代に入り、科学的な調査によって根底から覆されることになります。英国では、サッチャー政権が計画した大規模な道路建設プロジェクトが各地で環境破壊を引き起こし、激しい反対運動に直面しました。これを受けて政府が組織した諮問委員会が、1994年に発表したのが伝説的なSACTRA報告書です。

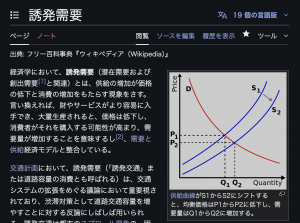

この報告書が明らかにしたのは、誘発需要(Induced Demand)の存在でした。新しい道路を造ると、それまで電車を利用していた人や、外出を控えていた人が便利になったからと車を使い始めます。結果として、増えた道路容量はすぐに新しい交通量で埋め尽くされ、渋滞は解消されるどころか、以前よりも広範囲に拡大してしまうのです。

まとめ:私たちは何を間違えたのか

サッチャーが掲げた自動車=自由というスローガンは、短期的な経済成長には寄与しました。しかし、それは公共交通というバックアップ(代替手段)を破壊しながら進む危険な賭けでもありました。

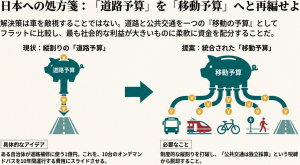

日本においても、自動車産業の成功は国家の誇りであり、道路整備は生活の利便性を劇的に向上させました。しかし、道路予算が聖域化され、鉄道やバスが独立採算(自らの稼ぎで運営すること)を過度に求められた結果、車を持てない若者や高齢者が移動の自由を失うという皮肉な結果を招いています。私たちが学ぶべきは、自動車社会の恩恵を否定することではなく、道路と公共交通を、一つの同じ『移動の予算』としてフラットに比較・経営するという視点を持てなかったという点にあります。

【付録】SACTRA報告書の概要

【付録】SACTRA報告書の概要

本稿で触れた、交通政策の歴史を塗り替えたSACTRA報告書について概略を紹介します。

- 正式名称: Trunk Roads and the Generation of Traffic (1994)

- 作成主体: 幹線道路及び交通発生に関する常設諮問委員会(SACTRA: Standing Advisory Committee on Trunk Road Assessment)

主な結論:

- 誘発需要の確認: 道路の新規建設や拡幅は、既存の交通の移転だけでなく、新たな交通需要そのものを発生させる。

- 便益評価の疑問: 道路建設による時間短縮効果は、誘発された交通による渋滞によって相殺されるため、従来の経済評価手法(B/C分析など)には過大評価が含まれている可能性が高い。

- 政策転換の示唆: 渋滞対策として道路を造り続けることは、長期的には持続不可能である。

この報告書の発表を受けて、英国政府は300以上の道路建設予定項目を削除しました。これが、2003年のロンドン渋滞税導入や、公共交通・自転車への大胆なシフトへと繋がる歴史的なターニングポイントとなったのです。

音声解説(14分)

音声解説(14分)

NotebookLM によるラジオ番組解説

参照元・出典

- Cairns, S., Atkins, S., & Goodwin, P. (2002). Disappearing traffic? The design consequences of road capacity reductions. Municipal Engineer.

- Department for Transport (1994). Standing Advisory Committee on Trunk Road Assessment (SACTRA) Report: Trunk Roads and the Generation of Traffic. HMSO.

- Glaister, S. (2002). UK Transport Policy 1997–2001. Oxford Review of Economic Policy.

- 家田仁編著 (2002). 『都市再生:交通学からの解答』学芸出版社。

- 国土交通省 (2009). 道路特定財源制度の廃止と一般財源化について。

次項では、1980年代の国鉄改革と英国のバス規制緩和が、私たちの街からいかに移動の権利を奪っていったのか、その構造的な共通点に迫ります。

【民営化の罠】英国と日本の公共交通を壊した共通の脚本

不採算=悪という市場論理が奪った、人々の移動権

不採算=悪という市場論理が奪った、人々の移動権

経済学博士の視点から都市の未来を考える本連載。第1回では、サッチャー政権の自動車自由主義と日本の道路特定財源が、いかにして私たちの意識と都市構造を自動車中心へと誘導したかをお話ししました。

今回は、1980年代に英国と日本でほぼ同時期に進行した、公共交通の民営化という名の大きな転換点に焦点を当てます。一見、それぞれの国で独立して行われた政策に見えますが、そこには不採算=悪という市場原理を公共サービスに持ち込む、共通の脚本が存在しました。そして、その脚本が、現在まで続く人々の移動の自由を脅かす構造を生み出したのです。

英国バス民営化(1985年):自由競争が招いた惨状

マーガレット・サッチャーは、公共サービスを民間の手に委ねることで、効率性とサービスの向上を目指しました。その象徴的な政策の一つが、1985年のバス事業の規制緩和と民営化です。それまで公営または半公営だったバス会社を民営化し、特定の事業者しか運行できなかったバス路線を自由に参入できるようにしたのです。

サッチャー政権が描いたシナリオは、こうでした。民間の事業者が自由に競争することで、運賃は下がり、サービスは向上する。非効率な赤字路線は淘汰され、税金の無駄遣いがなくなる。

しかし、現実は大きく異なりました。

- 都市部の混乱と郊外の空白:

ロンドンなどの都市部では、儲かる路線に複数のバス会社が参入し、運行本数が過剰になったり、競争による無理な運行で事故が増加したりしました。一方、採算の合わない地方の郊外や農村部からは、バス会社が次々と撤退。結果として、車を持たない住民(高齢者や若者)は、完全に移動手段を失う交通空白地帯が拡大しました。 - デレギュレーション・ダンシング(規制緩和の踊り):

一部の都市では、バス会社が互いのルートを邪魔したり、バス停で客の奪い合いをしたりする光景が見られました。これは自由競争というよりカオスと形容され、皮肉を込めてデレギュレーション・ダンシングと呼ばれました。

この英国の経験は、公共交通を単なる商品として市場原理に委ねた場合、一部の効率化は図れても、社会全体にわたる移動の保障という公共性が損なわれることを証明しました。

日本の国鉄分割民営化(1987年):公共性議論の封じ込め

英国がバス民営化に突き進んでいた同時期、日本でも国鉄(日本国有鉄道)の分割民営化が最大の政治課題となっていました。巨額の赤字、労働争議によるストライキの頻発、そして親方日の丸(お役所体質)と揶揄される非効率な経営体質は、国民の強い批判の対象となっていました。

国鉄民営化の主な目的は、英国と同じく経営の効率化と赤字の解消でした。

- 国鉄不信の利用:

メディアは連日、国鉄の巨額赤字は国民のツケという論調で国民感情を煽りました。1975年のスト権ストで失われた国民の信頼は、民営化への追い風となりました。

この時、鉄道は道路と同じく、国が維持すべき社会的共通資本(社会全体で利用し、守るべき公共性の高いインフラやサービス)であるという本質的な議論は、かき消されてしまいました。 - 自立採算という呪縛:

JR各社は、線路や駅舎、車両の維持・更新費用を、すべて自分たちの運賃収入で賄うことを原則としました。これにより、都市部のドル箱路線は発展したものの、地方の過疎路線は不採算路線の烙印を押され、廃止や第三セクター化(国と民間が共同出資する会社)への移行が加速しました。

日本の国鉄民営化は、確かに経営効率を向上させ、サービス改善も実現しました。しかし、その代償として、公共交通の維持は、利用者の需要と収益にのみ従うべきであるという強い市場論理を社会に植え付けてしまったのです。これは、現在の地方の公共交通の脆弱性の根源にあります。

一方、フランスは、公共交通の運営に市場原理を導入しつつも、そのインフラとサービスの保障という根幹部分は、法律と税金によって守る道を選んだのです。これは、英国と日本が歩んだ市場任せの道とは決定的に異なる、賢明な戦略でした。

私たちは移動の自由を誰に委ねるべきか

1980年代の英国と日本の経験は、公共交通を市場に任せるだけでは、社会全体にわたる移動の保障はできないという共通の教訓を示しています。英国はその後、渋滞税導入や鉄道への再投資でその失敗を修正しましたが、日本は今なお、鉄道は独立採算という呪縛から完全に解き放たれていません。

私たちが今、問うべきは、公共交通は赤字だから廃止すべきかという短絡的な問いではなく、社会全体にとっての移動の利益とは何かという本質的な問いです。そして、その利益を守るための費用を、誰が、どのように負担すべきかを再定義する時期に来ているのです。

フランスの交通権は、一見すると社会主義的な思想に見えるかもしれません。しかし、その根底にあるのは都市の経済活動は、そこで働く人々の移動によって支えられているのだから、企業もそのインフラ維持に貢献すべきだという、極めて合理的な経済論理です。日本が目指すべきは、単なるコストカットではなく、社会全体が移動インフラを支えるという新しい共助の形なのではないでしょうか。

参照元・出典

- White, P. (1995). Public Transport: Its Planning, Management and Operation. Routledge. (英国のバス民営化に関する詳細な分析)

- 国土交通省 (1987). 日本国有鉄道改革法(日本の国鉄分割民営化に関する基本法)

- Godard, X., & Lecler, Y. (Eds.). (2007). Urban Transport in France: An International Perspective. Elsevier. (フランスの交通権と交通付加金に関する解説)

- Sager, T. (2009). The transport system and planning in France: A review. Transport Policy.

- 杉山武彦 (2009). 『鉄道の未来』交通新聞社。(国鉄民営化の経緯とその評価)

【民営化の罠】英国と日本の公共交通を壊した共通の脚本

前項では、サッチャー政権が抱いた自動車=自由という理念が、いかにして公共交通を弱者のための、あるいは過去の乗り物へと追いやってしまったかをお話ししました。今回は、その政策が具体的な予算にどのように反映され、日本やフランスといった他国とどのような差を生んだのか、統計データを交えて深掘りします。

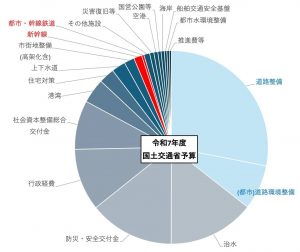

予算という国家の意志:道路か、鉄道か

予算という国家の意志:道路か、鉄道か

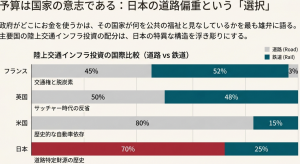

経済学において、政府がどこにお金を使うかは、その国家がどのインフラを公共の福祉(社会全体に利益をもたらすもの)と見なしているかを最も雄弁に語るデータです。1970年代から2000年代にかけて、欧米諸国と日本は、交通インフラ投資において決定的に異なる予算配分の道を選びました。

- 日本の道路偏重構造: 日本は、1954年から2009年まで続いた道路特定財源制度(ガソリン税などを道路整備にのみ充てる仕組み)により、鉄道予算を圧倒する巨額の資金が自動的に道路に流れ込みました。

- フランスの鉄道回帰: フランスは1980年代以降、都市のトラム(路面電車)復活やTGV(高速鉄道)網の拡大に巨額を投じ、現在はインフラ投資の約半分を鉄道が占める鉄道先進国へと変貌しました。

- 英国のサッチャー・ショックと反省: 1980年代の英国は極端な道路シフトを見せましたが、前述のSACTRA報告書以降、急速に鉄道投資を増やしています。

主要国のインフラ投資比率の推移(1995年〜2022年)

主要国のインフラ投資比率の推移(1995年〜2022年)

OECD(経済協力開発機構)やITF(国際交通フォーラム)のデータを分析すると、興味深いトレンドが見えてきます。

日本:維持管理へのシフトと投資の減少

日本の公的インフラ投資(GDP比)は、1990年代の経済対策により非常に高い水準にありましたが、その後は右肩下がりとなっています。

- 道路: 依然として道路への投資額は大きいものの、現在は新規建設から老朽化した橋梁やトンネルの維持補修へと予算の主役が移っています。

- 鉄道: 都市部の地下鉄や新幹線には予算が割かれるものの、地方の既存路線については民営化された企業の自己責任という意識が強く、公的なインフラ投資としてのシェアは他国に比べて低い水準にとどまっています。

フランス:インフラの脱炭素化を予算で実現

フランスは、過去10年間で最もドラスチックに予算を組み替えた国の一つです。

- 鉄道シェアの急増: 2022年時点で、内陸交通インフラ投資の50%以上を鉄道が占めています。これは、気候変動対策(グリーン・モビリティへの移行)を掛け声ではなく予算で実行している証拠です。

英国:サッチャー時代の負の遺産の清算

現在の英国は、サッチャー政権下での鉄道投資ゼロに近い状態からの脱却に必死です。

- 鉄道投資の再評価: 2000年代以降、英国の鉄道投資シェアは上昇し、現在では40%〜50%前後まで引き上げられています(Network Railによるインフラ整備)。サッチャリズムの市場任せが、かえって将来の維持費を増大させたという反省に基づいています。

【比較表】交通インフラ投資における道路 vs 鉄道

各国の直近(2021〜2022年頃)の投資状況を、ざっくりとした比率で比較してみましょう。

| 国名 | 道路投資の割合 | 鉄道投資の割合 | 政策的特徴 |

| フランス | 約 45% | 約 52% | 交通権と脱炭素。投資の主役は完全に鉄道。 |

| 英国 | 約 50% | 約 48% | サッチャー時代の反省。鉄道インフラの再公有化的な投資。 |

| 米国 | 約 80% | 約 15% | 歴史的な自動車依存。バイデン政権下でようやく鉄道投資が加速。 |

| 日本 | 約 70% | 約 25% | 道路特定財源の歴史。維持管理費が膨大。鉄道は自立が基本。 |

※数値はITF(2023)等のデータを元にした概算。内陸交通投資(道路、鉄道、内陸水路)に占める割合。

なぜ日本は鉄道=私企業の仕事になったのか

なぜ日本は鉄道=私企業の仕事になったのか

ここで重要なのが、日本の公共交通=ビジネスという強い固定観念です。欧州(特にフランスや現在の英国)では、鉄道の線路や駅は、道路と同じく国や地域が維持すべき公共インフラと考えられています。そのため、民間企業が列車を走らせる場合でも、その下のインフラには公費が惜しみなく投じられます。

一方の日本では、1987年の国鉄民営化以降、鉄道は、土地も線路も車両も、すべて自分たちの稼ぎで維持するものというルールが徹底されました。この経営の自立という思想は、鉄道会社の経営を効率化させることには成功しましたが、一方で採算が合わないが社会的に必要な路線への公的投資を、構造的に難しくしてしまったのです。

特定財源の呪縛を解くために

かつての道路特定財源は、確かに日本の高度成長を支えた素晴らしい発明でした。しかし、その仕組みがあまりに強固だったために、移動の予算を道路と鉄道・バスで柔軟に配分し直すチャンスを、私たちは30年以上も逃し続けてきました。英国がSACTRA報告書によって道路を造っても渋滞は解決しないと認めたように、私たちも今、道路予算の中に、実は公共交通の維持費が含まれているべきではないか?という問いに向き合う必要があります。

次項では、ロンドンが導入した渋滞税をヒントに、日本でも可能な車を減らすことで街を豊かにするための、具体的で希望のある戦略を提案します。道路か、鉄道かという対立軸で語られがちですが、本質はそこではありません。本当の問いは、私たちは、車がなければ一歩も外に出られない街に住み続けたいか、それとも100歳になっても自分の足で街を楽しめる街を選びたいかという点にあるのです。

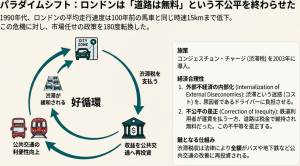

【呪縛からの脱却】サッチャーの遺産を捨て、ロンドンは蘇った

道路は無料、鉄道は有料という不公平を終わらせる

経済学博士の視点で読み解く公共交通と都市の再構築。最終回となる今回は、サッチャリズムの負の遺産に最も苦しんだ英国ロンドンが、いかにしてその呪縛を解き、世界をリードする歩きやすい都市へと変貌を遂げたのかを解説します。そこには、これからの日本の地方都市や郊外が生き残るための、極めて論理的で実利的なヒントが隠されています。

サッチャーが残した渋滞という名のコスト

サッチャーが残した渋滞という名のコスト

1980年代、サッチャー政権が進めた自動車自由主義は、ロンドンに未曾有の交通麻痺をもたらしました。道路予算を増やし、バスを民営化して自由競争に任せれば、移動は効率化されるはずでした。しかし、現実に起きたのは道路を増やしても車が湧き出す(誘発需要)現象と、バス路線の乱立による交通の混乱でした。

1990年代のロンドンの平均走行速度は、なんと100年前の馬車と同じ時速15キロ程度まで低下しました。経済学的に見れば、これは渋滞による膨大な機会損失(時間の浪費)という、国家レベルの経営失敗でした。この危機に対し、英国は1990年代後半から、かつての市場任せの交通政策を180度転換させます。その象徴が、2003年に導入されたコンジェスチョン・チャージ(渋滞税)です。

道路の価格化:公平な競争環境の構築

道路の価格化:公平な競争環境の構築

ロンドンの渋滞税は、平日の日中にロンドン中心部に乗り入れる自家用車から、一日あたり約15ポンド(約2,800円)を徴収する仕組みです。これには当時、激しい反対意見もありましたが、導入の背景には極めて真っ当な経済的合理性がありました。

- 外部不経済の内部化(負の影響を価格に反映させること): 車が道路を走る際、排ガスや騒音、そして渋滞という他者への迷惑を発生させます。これまではそのコストを社会全体が負担していましたが、渋滞税は原因を作っている人に適正な負担を求める仕組みです。

- 不公平の解消: 鉄道やバスの利用者は、運賃という形で移動の対価を払っています。一方で、道路は税金で維持されているため、ドライバーは追加費用なしで走り続けることができました。渋滞税は、この道路はタダ、鉄道は有料という不平等なルールを是正したのです。

この施策により、ロンドン中心部の交通量は約15%減少し、バスの遅延は劇的に改善されました。特筆すべきは、渋滞税で得られた年間数億ポンド(数百億円)の収益が、法律によって全額、バスや地下鉄の改善に再投資することと定められた点です。

日本が直面する道路予算の出口戦略

日本が直面する道路予算の出口戦略

日本に目を向けてみましょう。2009年に道路特定財源は一般財源化(使途を限定せず、他の予算にも使えるようにすること)されましたが、現場の予算配分においては、依然として道路維持への慣性が強く働いています。日本の多くの自治体が抱える課題は、車がなければ生活できないという住民の切実な要望と、もはや全ての道路や橋を維持する財源がないという財政的限界の板挟みです。ここで、ロンドンやフランスの事例から私たちが学ぶべきは、攻めの撤退という考え方です。

- 道路予算の移動予算化: 道路を直すための1億円を、そのまま10台のオンデマンドバス(予約制の乗り合いバス)を10年間走らせるための1億円にスライドさせる柔軟性が必要です。

- ウォーカブル(歩きたくなる)な街への転換: 車線を削り、歩道を広げることは不便を強いることではありません。英国や欧州の実験では、歩行者が増えた商店街の方が、車が通過するだけの商店街よりも売上が増えることが証明されています(交通蒸発の経済効果)。[参考記事を見る]

日本の施策担当者も、近年はコンパクトシティ・プラス・ネットワーク(都市機能を詰め、交通で繋ぐ)という方針を掲げ、車依存からの脱却を模索しています。しかし、その最大の障壁は、いまだに残る公共交通はビジネスであり、赤字は悪であるというサッチャー的な呪縛です。

日本の施策担当者も、近年はコンパクトシティ・プラス・ネットワーク(都市機能を詰め、交通で繋ぐ)という方針を掲げ、車依存からの脱却を模索しています。しかし、その最大の障壁は、いまだに残る公共交通はビジネスであり、赤字は悪であるというサッチャー的な呪縛です。

次世代に自由を繋ぐために

1980年代、英国と日本は共に自動車こそが自由だと信じました。しかし、人口減少と高齢化が進む現代において、本当の自由とは車を運転しなくても、安全に、安価に、自分の意志で移動できることではないでしょうか。私たちは、道路に費やしている莫大なコストを可視化し、それを移動の権利(交通権)を守るための資金として再定義する必要があります。サッチャーが作った個人の自由という物語を、私たちは地域全体の移動の保障という新しい物語へと書き換える時期に来ています。

【付録】SACTRA報告書のインパクトとその後

第1回で紹介したSACTRA報告書(1994年)は、その後どのように世界を変えたのでしょうか。道路を造れば交通量が増えるの定着: この報告書以降、交通工学の世界では道路新設は渋滞対策としては一時しのぎに過ぎないことが常識となりました。

- 交通需要マネジメント(TDM)の普及: 物理的に道路を増やすのではなく、渋滞税やパークアンドライド(郊外に車を停めて鉄道に乗り換えること)など、人の動きを賢くコントロールする手法が主流となりました。

- エビデンスに基づく政策(EBPM)の先駆け: 道があれば便利になるはずだという直感ではなく、統計的な事実に基づいて数兆円規模の国家予算を止めたこの報告書は、現代のデータに基づく政策立案のモデルケースとされています。

参照元・出典

- Transport for London (2004). Congestion Charging: Central London, Second Annual Report.

- Goodwin, P. (1996). Road traffic growth and the dynamics of sustainable transport policies. Oxford Review of Economic Policy.

- Cabinet Office, UK (2002). Steering the Route: A Strategy for Transport.

- 宇沢弘文 (2000). 『社会的共通資本』岩波新書。

- 諸富徹 (2021). 『グローバル・バリューチェーン:新・経済地理学への招待』有斐閣(交通インフラの公共性に関する議論の参照)。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。交通の歴史を紐解くことは、私たちがどのような社会に住みたいかを問い直すことでもあります。

英国と日本の交通政策・歴史

日本が今直面している『バスや鉄道の維持困難』という問題は、実は1950年代にボタンを掛け違えた結果が今になって現れているに過ぎないのです。

黎明期:モータリゼーションへの期待(1900年代 – 1920年代)

- 1909年(英):道路基金(Road Fund)設立自動車関連税を道路整備に限定する特定財源の先駆け。

- 1919年(日):旧道路法制定 日本における近代道路整備の法的枠組みが誕生。

- 1926年(英):チャーチルの襲撃 当時のチャーチル財務相が道路基金の一部を一般財源へ転用。道路予算の聖域化に疑問を呈す。

戦前・戦後:制度の分岐点(1930年代 – 1950年代)

- 1937年(英):道路基金の事実上の解体 全ての自動車関連税収を一般財源化。予算は他分野(福祉・国防等)と横並びで検討される。

- 1954年(日):道路特定財源制度の創設 ガソリン税等を原資とする道路整備特別会計が発足。道路建設の自動増殖システムが完成。

- 1955年(英):道路基金を法的に完全廃止 道路だけに税金を流す仕組みを戦前に終わらせた。

高度成長と公共交通の危機(1960年代 – 1970年代)

- 1963年(英):ブキャナン報告 都市の環境容量には限界があり、無制限の自動車流入は都市を破壊すると警告。

- 1973年(米・英):高速道路予算の地下鉄転用認可(米国など) オイルショックを機に、欧米で脱・道路の予算転用が始まる。

- 1975年(日):国鉄スト権スト 8日間に及ぶ全面運休。国民の不満が爆発し、公共交通より信頼できる自家用車への傾倒が決定的に。

市場主義と民営化の時代(1980年代)

- 1985年(英):バス事業の規制緩和(デレギュレーション) サッチャー政権下でバスを自由競争へ。不採算の郊外路線が激減。

- 1987年(日):国鉄分割民営化 鉄道を自立したビジネスと定義。道路は公費、鉄道は自己責任という構図が固定化。

- 1980年代後半(日):四次全総(四全総)と高速道路網の拡大 バブル期も重なり、道路建設が国家最大のプロジェクトとして推進される。

科学の知見とパラダイムシフト(1990年代 – 2000年代)

- 1994年(英):SACTRA報告書の発表 道路を造ると新たな交通が湧き出す(誘発需要)を政府が公式承認。大規模道路建設を中止。

- 2003年(英):ロンドン渋滞税(コンジェスチョン・チャージ)導入 車から通行料を取り、それを全て公共交通へ再投資する新しい特定財源モデル。

- 2009年(日):道路特定財源の一般財源化 創設から半世紀以上を経て、ようやく道路専用の縛りが解ける。

持続可能な都市経営へ(2010年代 – 現在)

- 2014年(日):立地適正化計画(コンパクトシティ施策)開始 無秩序な郊外化(スプロール現象)の抑制と公共交通維持の模索。

現在(英):超低排出ゾーン(ULEZ)の拡大 ロンドンなどで古いディーゼル車の流入を厳しく制限し、人間中心の街路設計へ移行。 - 2023年(日):宇都宮LRTの開業

日本でも道路空間を鉄道に譲るという欧州的な転換事例が成功を収める。

特定財源の解体時期の差

この年表から見えるのは、英国は1937年に道路予算を民主的なコントロール(一般財源化)の下に置いたが、日本はそれを2009年まで温存したという制度的な時間差です。この70年の差が、日本に車なしでは生きていけない郊外を完成させてしまいました。しかし、英国が1990年代に道路建設の限界を認めたように、日本も今、ようやく科学的な知見に基づいた逆転のフェーズに入っています。

成功体験と失敗体験の逆転

英国はサッチャリズムによる交通の混乱と、道路建設による環境破壊という失敗を1990年代に直視しました。対する日本は、自動車産業が輸出の柱として大成功を収めたため、成功体験がバイアスとなり、自動車依存の構造的な脆弱性に気づくのが遅れました。

科学が政策を変えた英国、 政治が予算を守った日本

英国の転換点は、SACTRAという専門家会議が道路は渋滞を減らさないというエビデンスを突きつけたことでした。日本でも同様の知見はありましたが、道路特定財源という強力な政治的基盤が、科学的な合理性による予算の組み替えを長らく困難にしてきました。

想定される反論への回答

日本は山坂が多く、高齢者にこそ車が必要だ

日本は山坂が多く、高齢者にこそ車が必要だ

- 欧州のような平坦な街とは違う。足腰の弱い高齢者から車を奪うのは、死ねと言うに等しい。

- 回答(経済と福祉の視点):

実は、車がなければ生活できない構造こそが、高齢者を最も追い詰めています。

車が必要な社会とは、裏を返せば運転できなくなった瞬間に社会的に死ぬ社会です。80代を過ぎて視力や認知機能が衰えても、車を運転せざるを得ないリスクを住民に強いているのが日本の現状です。

予算を道路建設から、きめ細かなデマンド交通(予約制乗合バス)や歩行者用スロープの整備にシフトすることは、高齢者を運転の恐怖から解放し、生涯にわたる移動の自由を保障する施策です。

公共交通の維持に税金を使うのは、不公平なバラマキだ

- 利用者が少ないバスに補助金を出すのは無駄。受益者負担(乗る人が払う)の原則を守るべきだ。

- 回答(インフラコストの視点):

この議論には大きな情報の非対称性(偏り)があります。

道路は建設・維持に年間数兆円の税金が投じられていますが、多くの道路は無料で開放されており、収益はゼロです。つまり、道路こそが日本最大の税金によるバラマキ(公助)なのです。

鉄道やバスだけが運賃(私費)で運営されるべきだという考えは、インフラの公平性を欠いています。フランスのように移動は教育と同じ基本的人権と再定義すれば、交通への公的支出はバラマキではなく、都市の機能を維持するための必要経費となります。

地方で車を制限したら、経済が死んでしまう

- 駅前を歩きやすくしても、郊外の大型店(ロードサイド店舗)が潰れて失業者が増えるだけだ。

- 回答(地域経済循環の視点):

自動車依存の経済は、実は地域の富を外部へ流出させています。

地方住民が支払うガソリン代、車両購入費、保険料の大部分は、海外の産油国や都市部の大企業へ流れていきます。一方で、公共交通中心の歩きたくなる街(ウォーカブル・シティ)では、滞留時間が長くなり、地元の商店やカフェでの消費が増えることが、英国や日本の先進事例(富山市、宇都宮市など)で証明されています。

通過するだけの車を制限し、滞在する人間を増やすことは、地域経済を再活性化させるための攻めの都市経営なのです。

感情論からインフラの算盤(そろばん)へ

感情論からインフラの算盤(そろばん)へ

これらの再反論において重要なのは、車を敵視することではありません。車への過度な依存が、結果として私たちから選択肢を奪い、家計と自治体財政を圧迫しているという事実を直視することです。サッチャーが掲げた自由は、結局のところ、維持コストを次世代に押し付ける期間限定の贅沢に過ぎませんでした。私たちは今、そのツケを払わされているのです。

注意

以上の文書はAI Geminiが生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。