猛暑が終わり、心地良い秋が一瞬で過ぎ去り急激に冷え込んで来ました。イベントシーズンもピークを過ぎましたが、11月30日には「やさしい交通しが」の活動を締めくくるフォーラムが開催されます。まだ間に合いますので、ぜひお申し込みください。参加無料です。業界の大イベント「鉄道技術展」が26日より開催されます。地方鉄道の展示コーナーや講演もありますのでぜひお越しください。恐縮ながら28日の「地方鉄道の未来」は満席となりました。5月にグローバルオペレータのスタディから開始した交通の学術理論の整理と解説。今月はAIの力を借り一挙に28本の記事を作り一旦終結させました。都市デザイン・マーケティング・経済学・社会学、それぞれに学びと気付きがあり、我流を矯正できました。量が多いので既にご存知のことは飛ばしていただき、ご興味を持たれた話題について、ゆっくりと読書の秋をお楽しみいただければ幸いです。

猛暑が終わり、心地良い秋が一瞬で過ぎ去り急激に冷え込んで来ました。イベントシーズンもピークを過ぎましたが、11月30日には「やさしい交通しが」の活動を締めくくるフォーラムが開催されます。まだ間に合いますので、ぜひお申し込みください。参加無料です。業界の大イベント「鉄道技術展」が26日より開催されます。地方鉄道の展示コーナーや講演もありますのでぜひお越しください。恐縮ながら28日の「地方鉄道の未来」は満席となりました。5月にグローバルオペレータのスタディから開始した交通の学術理論の整理と解説。今月はAIの力を借り一挙に28本の記事を作り一旦終結させました。都市デザイン・マーケティング・経済学・社会学、それぞれに学びと気付きがあり、我流を矯正できました。量が多いので既にご存知のことは飛ばしていただき、ご興味を持たれた話題について、ゆっくりと読書の秋をお楽しみいただければ幸いです。

目次

目次

- 動画概要

- 音声解説

- 地域交通 eラーニング (いつでも学べる教材)

- お知らせ

- 執筆/講演実績

- 【公共交通・物流の問題を解き明かし、解決に向かわせる理論と手法】交通理論体系整理の試み

- マーケティング (地域社会を動かす理論と手法)

- 経済学/政策 (競合・協力関係を解き明かし設計する理論)

- 社会学(社会の関係性から解き明かし、合意を形成)

- 都市インフラ・物流・ロジスティックス

- バックナンバー

動画解説

音声解説(14分)

AI Notebook LM で生成したラジオ番組風音声解説。

JRMVol13 202511NL_地方交通と物流を阻む「見えない犯人」の正体

地域交通eラーニング

交通政策に携わる自治体・事業者の方々に向けた無料Youtube教材(登録不要)

「公共交通の外部性」「協議会への向かい合い方」「問題解決・合意形成」「行動変容を促すトータルデザイン」交通政策新任者の学習や他部局との共通認識づくりにぜひご活用ください。

理解度セルフチェックが追加されました。[教材を見る]

お知らせ

11月30日【第5回フォーラム】「自分たちでつくる、住み続けたいまち」(全体会)

11月30日(日)14:00-17:30 彦根勤労福祉会館 にて開催。10回にわたる県内各地で開催されたフォーラム・フィールドワークをまとめるとともに、私たちが住み続けたいまちについて話し合います。基調講演:楠田悦子さん、パネラー:宇都宮浄人教授、今 佐和子さんらが登壇[詳細・申し込み]

第一回フォーラムで語られた未来の「移動と都市」 の概要

8月23日のフォーラムでは、地域エコノミストの藻谷浩介氏らが登壇し、「道路は無料」「赤字の公共交通は不要」という交通に関する二つの大きな勘違いを歴史的・経済的な視点から指摘しました。また、東京のような超高密度都市を目指すのではなく、日本の平均に近い滋賀県の「ちょうどいい人口密度」が、誰もがクルマなしで元気に暮らせる社会を築くための強みとなり得ることを強調しています。最終的に、超高齢化社会という未来の課題に直面する中で、「儲け」ではなく「社会的な必要性」に基づき、住民・事業者・行政が対話を通じて持続可能な交通手段を確保していく重要性が結論付けられています。[動画概要][音声概要]あり[記事を見る]

11月28日「地方鉄道の未来を描く」鉄道技術展 登壇<満席>

鉄道技術展に登壇いたします。満席に近いのでお早めにお申し込みください。

鉄道技術展に登壇いたします。満席に近いのでお早めにお申し込みください。

11月28日(金)15:00–15:20鉄道技術展セミナー28H – 05「地方鉄道の未来を描く」「鉄道経営の視点から2 ~スモール、フル、マルチ、タイト、シンオペレーション」地方鉄道は組織が小さいながらフル機能を求められ、人材獲得が厳しい中に多能工を育成しなければならない難しさをお伝えします。パネルディスカッション 16:10–16:55 [詳細]

[TOPに戻る↑ ]

執筆/講演実績

中経論壇 イベントと縁日 江戸時代の商いに見る「関係性」の経済学

執筆コラム掲載。江戸時代の「関係性」を基盤とした商いのあり方を現代の地域経済再生のヒントとして考察しています。特に、縁日や門前町で行われていた商売は、一見客をその場で稼ぎ切るのではなく、「お馴染みさんとのご縁を作る」ことに主眼が置かれており、この持続的な関係構築が長期的な収益につながっています。また、神社の布教活動を担った御師が、旅行と店舗の誘客を組み合わせたクーポン(「ご来店の際は蕎麦1枚サービス」など)を提供したことが、日本の団体旅行の起源となったという具体的な事例も紹介。現代のイベント中心で一時的な収益を追う商売ではなく、お客様の心の機微を読んで喜びを提供し、愛情をもって商売を楽しむ老舗のような「ソリューション営業」の重要性を再評価しています。[動画概要][音声概要]あり[記事紹介を見る]

11月9日草津フィールドワーク「未来のまちをみんなで描こう」

私たちの住みたいのはどんなまち? 移動を軸に考えてみよう!あなたの人生と公共交通との関わりは?折れ線グラフで表現してアイスブレイク。人生の節目で移動も大きく変わってきたことなど気付きが多々ありました。[記事を読む]

10月30日 比較住宅都市研究会にて講演いたしました

2025年10月30日、比較住宅都市研究会にて講演し、住宅・都市政策を研究・実践される方々が中心の30名ほどに聴講いただき、その後の懇親会も大変盛り上がりました。[動画概要][音声概要]あり[記事を見る]

[他 交通関連記事を見る] [他 中経論壇記事] [他 乗りものニュース] [TOPに戻る↑ ]

交通学術理論体系整理の試み

今まで交通の理論・手法は土木工学(交通工学)で扱われてきました。しかし、交通は政策学・社会学・経済学でも扱われ、分野を跨り学際的に研究されています。そこで、交通に関わる既存の学術分野と理論を集めてみて、分類することを試みました。近年は理工系と人文系が融合しつつあり、経済学や社会学でも理論的な計算が行われています。同様に交通についても融合が進んでいる模様です。今回の分類はあくまで試みですし、変化していくと思われます。探し物の目録として活用いただけましたら幸いです。[学術理論の整理を読む]

マーケティング(地域社会を動かす理論と手法)

マーケティングを武器に、公共交通は素手で戦ってはならない!

地域公共交通の利用者減少と要員不足という課題は、従来の「利用促進」の枠組みでは解決しません。公共交通は利用者一人一人にセールスをする訳にはいきません。経営学の巨人ピーター・ドラッカーが言うように、マーケティングの真の目的は、顧客が「これが欲しかった」と自ら求めるような価値を設計し、販売(売り込み)を不要にすることを実現する必要があります。[動画解説][音声解説]あり[記事を読む]

公共交通への行動変容はどう起きる? 欧州のデザインから学ぶ感性とロジック

地方の多くでは依然として日常の移動手段として自動車が選ばれます。その理由は、単純な「費用対効果」だけではありません。利便性、自由度、そして何より慣れ親しんだ習慣が、私たちの行動を決定づけているからです。特に、一度確立された自動車移動の習慣(現状維持バイアス)を変えるのは容易ではありません。しかし、欧州の多くの都市では、自動車利用を抑制し、公共交通や自転車利用へのモードシフトを成功させています。その成功の裏には、「公共交通は不便な手段である」というイメージを覆す、感性に訴えかけるデザインとロジックが隠されています。[動画解説][音声解説]あり[記事を読む]

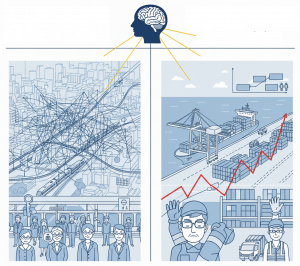

どこを突けばいい?改善支点を探し出すシステムダイナミクス

「なぜ、問題に対応しても悪化するのだろうか?」「なぜ、問題が繰り返し起きてしまうのだろうか?」問題は物事の表面的な出来事ではなく、その背後にある「システムの構造」に隠されています。システムダイナミクスとは、時間と共に非線形に変化する複雑なシステムの振る舞いを理解するためのアプローチです。人口減少や中心街の衰退なども、システムの構造が見えると、「ここに働きかけると改善する」というツボ(支点)が見えてきます。[動画解説][音声解説]あり[記事を見る]

[他 マーケティング関連の記事を見る] [TOPに戻る↑ ]

経済学/政策(競合・協力関係を解き明かし設計する理論)

国際比較から見えるインフラ政策ドクトリン「縮小の罠」

日本が「失われた30年」と呼ばれる低成長に直面する中、単なる金融政策やデフレ構造論に留まらず、インフラ投資政策の根底にある「ドクトリン(政策思想)」に目を向ける必要があります。過去の歴史的経緯と国際比較に基づき、日本のドクトリンが、いかにして「国の競争力」の追求を政策目標から排除し、縮小の罠(Shrinking Trap)に繋がったのか、その構造的な気づきを共有します。[動画解説][音声解説]あり[記事を読む]

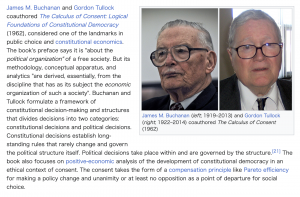

なぜ道路に偏重投資?その鍵は公共選択論にあるかもしれない

もう30年以上も公共交通の外部性や公共性と道路偏重投資の問題への議論がなされているのに、なかなか構造的な見直しが起きません。一方で海外支援ではバッチリと外部性の評価を元に支援が決定されています。どうも、不理解が原因ではなさそうです。では何?その鍵は公共選択論にあるかもしれません。[記事を見る]

日本の地方衰退は「貧困の罠」? 開発経済学が照らす構造的問題と脱却への道

日本の地方が抱える「公共交通の赤字」や「人口減少」といった問題は、表面的な事象にすぎません。本記事では、途上国の貧困問題の解決を目指す開発経済学(Development Economics: DE)の視点から、地方衰退の構造的な原因を分析し、その解決策、さらには日本が抱える政策評価手法の深刻な後進性について考察します。[動画解説][音声解説]あり[記事を見る]

競合も自然と協力してしまうマジック、ゲーム理論

従来は競合していた船・鉄道・トラックが協調するインターモーダル輸送はなぜ実現できたのでしょうか?その影にはゲーム理論による市場設計がありそうです。ビジネスの世界では、ある企業が競合になったり協力関係になったりすることもあります。競うところでは競い、協力し合うところでは協力する。敵味方に色分けしても市場はどんどん変わるので、敵だらけになれば孤立してしまいます。[動画解説][音声解説]あり[記事を読む]

「情報は力」を科学する情報の経済学

「情報は力」と言いますが、従来の経済学ではこれを説明できませんでした。情報の経済学が認識されるようになったのは、2001年のノーベル経済学賞でした。情報を持っている人とそうでない人との差を「情報の非対称性」と呼びますが、これは契約だけでなく、情報の提供や取締などで「市場の失敗」も起こすため、適切な政府の介入が必要となります。特許による保護やフェイクニュースの取締などがこれに当たります。[音声概要]あり[記事を見る]

[他 経済学関連の記事を見る] [TOPに戻る↑ ]

社会学(社会の関係性から解き明かし、合意を形成)

社会学から見える「移動」と「物流」の真実

私たちの生活は、これら「公共交通」と「物流」という二つの巨大なシステムに完全に依存しています。

しかし、社会学者の目には、これらは単なるインフラや経済活動として映りません。これらは、社会の公平性、権力構造、都市のあり方、環境問題、そして個人の自由といった、社会の根底を規定する「社会システム」であり、「強力な社会的な力」なのです。[動画解説][音声解説]あり[記事を見る]

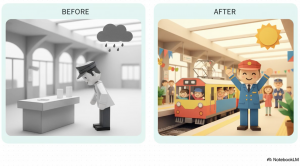

受け身から主体へ:公共交通と市民活動論

多くの地域で公共交通の維持が困難になっています。この課題を解決するためには、行政や事業者だけでなく、市民の自発的な活動、すなわち市民活動の力が欠かせません。本稿では、社会学、特に市民活動論という学術分野の知見から、どのようにして市民の力で地域の公共交通を守り、より良くしていけるのかその理論的背景を解説します。[動画解説][音声解説]あり[記事を見る]

市民が主役の交通まちづくり:コミュニティデザインが未来を拓く

多くの地域で問題は解決せず、路線の維持が難しくなっています。なぜでしょうか。それは、交通が「市民生活」と深く結びついた問題であるにもかかわらず、市民が計画の「受け手」に留まっていたからです。

ここで、私たちが注目すべきアプローチが「コミュニティデザイン」です。コミュニティデザインは、建築やグラフィックのデザインのように「形を整えること」だけではなく、「人と人との繋がり」や「持続可能な活動の仕組み」を設計することです。このデザインの力を公共交通に適用することで、「使う人」が「支える人」へと変わり、地域交通を自分たちのものとして捉え直すことが可能になります。[動画解説][音声解説]あり[記事を見る]

SUMPから見る都市交通計画への市民参画:対話と協働の理論

欧州では、市民を計画の「受益者」ではなく「協働者」と位置づけることで、圧倒的な実効性と持続可能性を持つ計画手法が主流となっています。それが、持続可能な都市モビリティ計画(SUMP: Sustainable Urban Mobility Plan)です。SUMPの思想的基盤にある学術的な理論をわかりやすく解説します。[動画解説][音声解説]あり[記事を読む]

公共交通にとって順風か、逆風か。環境社会学から見る違い

環境対策の文脈で、日本とヨーロッパ(欧州)の政策や社会の認識を比較すると、その評価軸やアプローチに顕著な違いが見られます。この日欧の違いを環境社会学のレンズを通して分析し、「公共交通が何のために存在し、誰の責任で維持されるべきか」という問いが、それぞれの社会でどのように解釈されているのかを、ファクトベースで比較します。[動画解説][音声解説]あり[記事を見る]

環境社会学から読み解く公共交通の外部性-日欧米英比較

私たちが日々利用する公共交通機関(バスや鉄道)は、私たちの社会や環境、そして経済に「見えない影響」を及ぼしています。経済学や環境政策で重要な概念となる「外部性(Externalities)」です。外部性とは、ある経済主体(利用者や事業者)の活動が、市場価格を通さずに、第三者(社会全体や特定の住民)に利益や不利益を与える現象を指します。本記事では、この外部性の概念を軸に、欧州、米国、英国、日本の四極の政策哲学を詳細に比較考察します。この比較を通して、日本の公共交通が抱える構造的な課題と、目指すべき未来の姿を探ります。[動画解説][音声解説]あり[記事を見る]

グローバルな知識層(エ二ウェア族)と地域住民(サムウェア族)

トランプ現象、ブレグジット、そして地方で繰り返される改革と抵抗。これはなぜ起きるのでしょうか?それはこの考えで説明できるかもしれません。都市・地方、そしてグローバルな知識層(エニウェア族)と地域住民(サムウェア族)の間の文化的・政治的な断絶は、現代の民主主義と地域政策の失敗を理解する視点です。[記事を見る]

[その他 社会学関連の記事を見る] [TOPに戻る↑ ]

都市インフラ・物流・ロジスティックス

都市計画学会に参加

日本都市計画学会が開催する2025年度全国大会(第60回論文発表会)に参加しました。「都市を知らねば交通は語れない」という64年前のジェイコブズ女史からのお叱りもあり、ともかく学ばねばという気持ちからお伺いしました。先生方を始め素晴らしい方々とお会いでき、大変勉強になりました。[動画解説][音声解説]あり[記事を見る]

MDSが繋ぐ交通・都市と課題

深刻化する都市の渋滞、地球環境への配慮、そして何よりも利用者様への安全で効率的なサービスの提供は交通事業者の使命です。これらの課題は、データ連携で改善されることもあります。しかし、現実にはデータは各企業や部門のシステムに閉じたまま、連携が非常に難しい「壁」が存在します。この壁を乗り越え、次世代のモビリティサービス(MaaS)や自動運転を実現するための信頼できるデータ基盤が、「モビリティ・データスペース (MDS)」です。MDSがなぜ必要とされ、どのような仕組みで複雑な課題を解決しようとしているのかを、解説します。[動画解説][音声解説]あり[記事を見る]

脱一極集中、EUのESDPが日本に教える三つの視点

日本が少子高齢化と人口減少に直面し、地方創生が叫ばれる中で、国土の「均衡ある発展」は永遠のテーマです。しかし、政策を実行するたびに都市一極集中が加速するというジレンマに陥りがちです。ここで参考になるのが、EU(欧州連合)が掲げる欧州空間開発展望(ESDP: European Spatial Development Perspective) です。[動画解説][音声解説]あり[記事を見る]

[他 都市デザイン関連の記事を見る] [TOPに戻る↑ ]

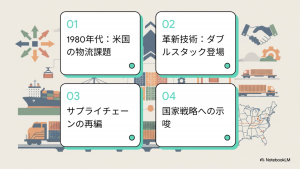

1990年、米国の物流を一変させた調査

米国の鉄道は世界の物流システムの頂点と言って良い最高峰の効率を誇ります。1970年代のスタッガー法による規制緩和については大きく取り上げられていますが、今回ご紹介する調査については報告書にしかありません。しかし、米国の物流を大変革する非常に重要な戦略転換になったことがわかります。また、トラックドライバー不足と貨物を運びきれなくなる問題、コンテナ高さのクリアランス問題など、規模や内容は異なりますが今の日本が抱える問題に似ている点も伺えます。[動画解説][音声解説]あり[記事を見る]