お彼岸も過ぎ、ようやく暑さもひと段落しました。日本鉄道マーケティング ニュースレター 9月号をお送りいたします。秋の夜長は、交通とまちづくりと物流について、学んでいきたいと思います。

目次

音声概要

このニュースレターの音声概要をこちらよりお聞きいただけます。

このニュースレターの音声概要をこちらよりお聞きいただけます。

暮らし・観光・賑わい 市民による交通まちづくり「やさしい交通しが2025」

9月11日 駅起点のまちづくりのすすめかた 開催 次回は10月12日実践!

9月11日、駅を中心に人と人を結ぶまちづくりを体験するフィールドワークと「駅起点のまちづくりのすすめかた」を開催しました。老朽化で取り壊されそうになった近江鉄道の日野駅。市民が保存活動で募金し、コミュニティ拠点に改装し「なないろ」と名付けました。日替わりで店長が入れ替わるのです。若者の起業、飲食店の顧客開拓、高齢者の生きがい、高校生の学びの場として活用され、毎年4000人規模のイベントが開催されるように大変身しました。次回10月12日は、イベント「日野が好き」に参加し、その運営を体験します。

[記事を見る]

10月19日(日)草津フィールドワーク

10月19日、草津フィールドワークを開催します。

10月19日、草津フィールドワークを開催します。

皆さんの中にも、こんなお悩み、疑問のある方はいませんか?

・渋滞に巻き込まれ、予定に遅れることが多くてうんざりする。

・家族の送迎に追われて、自分の自由時間がなかなか持てない。

・自転車でもっと快適に、ベビーカー、車イスで、もっと安全に移動したい。

・ライドシェアや、新交通システムって、滋賀でも実現可能なのか知りたい。

草津市以外の方も参加できます。

[詳細・申し込み]

9月7日 彦根の観光と公共交通を知ろう 開催しました

9月7日、彦根コミュニティカフェOn Your Markにて観光と交通まちづくりを考えるフィールドワークを開催しました。次回、11月23日(日)は「作った観光プランを実施してみよう」を開催します [詳細・申し込み]

まちと交通の 未来づくり フォーラム

「ずっと住みたい」と思えるまちは、どんなまち? 暮らしやすさ、生きやすさ、幸せは、 「移動」を軸に考えると見えやすくなってくる! 先進事例を聞いたり、まちに繰り出したり。 5つのプログラムを通して滋賀の交通の未来を 一緒に考えましょう!

「ずっと住みたい」と思えるまちは、どんなまち? 暮らしやすさ、生きやすさ、幸せは、 「移動」を軸に考えると見えやすくなってくる! 先進事例を聞いたり、まちに繰り出したり。 5つのプログラムを通して滋賀の交通の未来を 一緒に考えましょう!

[詳細・申し込み]

都市と公共交通と社会関係資本

なぜ車道をつぶして歩道にするの?→「儲かる」からです! 全国で相次ぐ再整備のワケ 「高速道路廃止」も

執筆記事が掲載されました。日本で進むウォーカブルなまちづくりについてその背景を紹介してみました。 やさしい交通しがについても最後に触れています。

[記事を見る]

中経論壇 地域の持続可能性と公共交通 住みやすい・学びやすい・働きやすいに直結

中部経済新聞 中経論壇 地域の持続可能性と公共交通 住みやすい・学びやすい・働きやすいに直結 掲載されました。 公共交通が地域の人材確保や住みやすさなど持続性に直結することを解説しています。 [音声概要をお聞きいただけます]

公共空間のガラス張りについて考える

企業活動や学術活動では、知的財産や研究実績を守るため、機密を守る必要があります。では、なぜ広報が必要なのでしょうか?「ガラス張りにする」メリットとは何でしょうか?

[記事を見る]

インフラ・物流・災害医療ロジスティックス

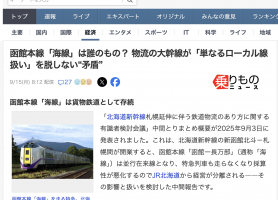

函館本線「海線」は誰のもの? 物流の大幹線が「単なるローカル線扱い」を脱しない“矛盾”

9月15日、執筆記事が掲載されました。整備新幹線のスキームが旅客主眼のため物流の大幹線がローカル線扱いになること、北海道開発予算と鉄道投資のアンバランスなど、インフラ政策の面から解説をしました。なお、国交省の資料では「通称:海線」と記載されていたため、記事でもこれを踏襲しています。また、動画要約も生成しました。

[記事を見る]

大地震が発生したとき、避難に鉄道は使えるのか

9月1日、 災害医療に鉄道を活用する研究を進めるRail DiMeC 研究会についてインタビュー記事が、東洋経済オンラインに掲載されました。

[記事を見る]

Rail DiMeC研究会 津軽海峡実験

8月26日から28日にかけ、Rail DiMeC研究会では、青森県立中央病院、JR貨物、青函フェリー、市立函館病院、はこだて未来大学の協力をいただき、津軽海峡を渡る青函間の医療資機材輸送について実験を行いました。

8月26日から28日にかけ、Rail DiMeC研究会では、青森県立中央病院、JR貨物、青函フェリー、市立函館病院、はこだて未来大学の協力をいただき、津軽海峡を渡る青函間の医療資機材輸送について実験を行いました。

[記事を見る]

東京大学がSCMリカレント教育、トランスポートイノベーション研究センター

東京大学 大学院工学系研究科附属 トランスポートイノベーション研究センター設立シンポジウム

日時:2025年10月10日 13:30-

東京大学SCMリカレント教育プログラム

10月15日 受講応募締切.10月25日 講義開始

[記事を見る]

第42回日本物流学会全国大会にて発表

9月13日、第42回日本物流学会全国大会の自由論題 にて発表いたしました。 発表内容は国土数値情報 物流県間ODから、県内完結ODを取り除き、長距離輸送の分担率を正しく把握してみたところ、鉄道貨物の中距離輸送が大きな役割を持っている区間が見えてきたこと、グラフ理論で解析をしたところ、トラック・内航・鉄道それぞれのルート多様性が変わってきていることが可視化できたことなどです。

[記事を見る]

バックナンバー

- 投稿タグ

- #Voice