目次

なぜ今、地域交通に「デザイン」が必要なのか

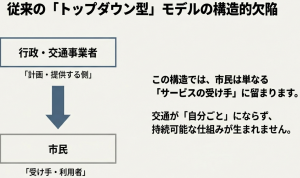

近年、地方を中心に、バス路線の廃止や利用者の減少といった地域交通の課題が深刻化しています。これまでの交通対策は、行政や交通事業者が「サービスを提供する側」として計画を立てるのが主流でした。しかし、その結果、多くの地域で問題は解決せず、路線の維持が難しくなっています。なぜでしょうか。それは、交通が「市民生活」と深く結びついた問題であるにもかかわらず、市民が計画の「受け手」に留まっていたからです。

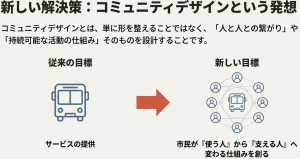

ここで、私たちが注目すべきアプローチが「コミュニティデザイン」です。コミュニティデザインは、建築やグラフィックのデザインのように「形を整えること」だけではなく、「人と人との繋がり」や「持続可能な活動の仕組み」を設計することです。このデザインの力を公共交通に適用することで、「使う人」が「支える人」へと変わり、地域交通を自分たちのものとして捉え直すことが可能になります。

スライド資料(15ページ)

スライド資料(15ページ)

AI NotebookLMで生成したスライド資料

音声解説(15分)

このブログ記事をもとにAI NotebookLMで生成したラジオ番組風解説。

コミュニティデザインの定義とグローバルな位置づけ

コミュニティデザインとは、「住民の主体的な活動や対話を通じて、地域の課題を解決し、より良い暮らしの環境を創造するためのプロセスを設計すること」です。これは、単なる意見聴取ではなく、住民自身が「自分たちの問題」として課題を見つけ、その解決策を共に考え、実行していくための土台づくりを意味します。

学術的な背景とグローバルな共通性

学術的な背景とグローバルな共通性

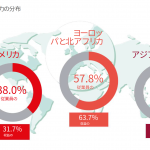

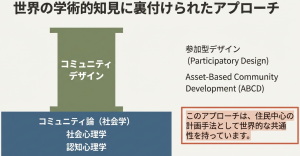

コミュニティデザインは、日本で独自の発展を遂げてきましたが、その思想は海外の学術的アプローチと強く結びついています。

- コミュニティ論(社会学):ロバート・パットナムの提唱したソーシャル・キャピタル(社会的な協力のための信頼やネットワーク)など、地域社会の構造と機能に関する理論が土台です。

- 社会心理学:人の行動や集団意識の変容(変化)に関する知見(内発的動機づけなど)が、活動への参加を促す仕組みの設計に用いられます。

- 認知心理学:人が情報を理解し、意思決定するプロセスに関する知見が、時刻表や情報伝達の「分かりやすさ」のデザインに活用されます。

グローバルに見ると、これは参加型デザイン(Participatory Design)や、地域の「ないもの」ではなく「あるもの」(資源やスキル)に焦点を当てるAsset-Based Community Development(ABCD)といった、住民中心の計画アプローチと共通しています。

公共交通への適用:集合行為のジレンマの解消

公共交通への適用:集合行為のジレンマの解消

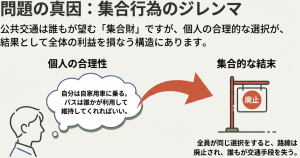

公共交通をコミュニティデザインの視点から捉え直す必要性は、経済学や社会学でいう「集合行為のジレンマ(Collective Action Problem)」という問題にあります。公共交通は、誰もが利用できる「集合財(コモンズ)」です。誰もが運行を望みますが、個人にとっては「自分だけ自家用車に乗って、バスは誰かが利用して維持してくれたら便利だ」と考える方が合理的です。

しかし、全ての人がこの合理的な行動(フリーライド、タダ乗り)を選択すると、利用者が減少し、路線が廃止され、結果的に誰もが便利な交通を失ってしまいます。

デザインによる解消

デザインによる解消

コミュニティデザインは、このジレンマを「個人の行動と集合的な利益を繋ぎ直す」ことで解消します。単に「利用してください」と呼びかけるのではなく、バスを利用することが「自分の地域の信頼できる仲間を支える行動」であり、「自分にとって楽しい活動」であるという構造を設計します。

この転換により、交通は「行政のサービス」から「市民が支え、市民の生活の質(QOL)を高める活動」へと変わります。

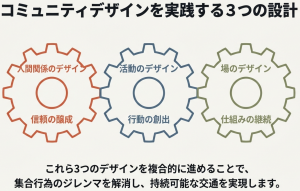

コミュニティデザインの実践は、以下の3つのデザインを複合的に設計することで進められます。

コミュニティデザインの実践は、以下の3つのデザインを複合的に設計することで進められます。

コミュニティデザインは、単なる実践ではなく、人、行動、空間、システムに対する科学的な理解に基づいています。主要な3つのデザイン要素が、様々な学術分野の概念を応用することで、持続可能で効果的な解決策を生み出します。

1. 人間関係のデザイン (Relationship Design)

1. 人間関係のデザイン (Relationship Design)

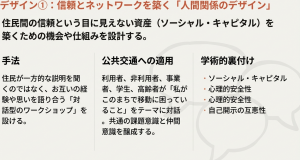

人間関係のデザインは、住民間の信頼とネットワークという目に見えない資産(ソーシャル・キャピタル)を築くための機会や仕組みを設計することです。

- 手法: 住民が単なる意見交換ではなく、お互いの個人的な経験や思いを語り合い(ストーリーテリング)、共感や相互理解を深める場を作ります。

- 公共交通への適用:

事例: 交通計画の初期段階で、行政が住民に一方的に説明するのではなく、利用者、非利用者、交通事業者、学生、高齢者が一つのテーブルを囲み、「私がこのまちで移動に困っていること」を語り合う対話型のワークショップを開催します。  学術的裏付け: 参加者が自分の思いを開示することで、相手も開示しやすくなる自己開示の互恵性(社会心理学)を活用し、共通の課題意識を持った仲間意識(社会的アイデンティティ)を醸成します。

学術的裏付け: 参加者が自分の思いを開示することで、相手も開示しやすくなる自己開示の互恵性(社会心理学)を活用し、共通の課題意識を持った仲間意識(社会的アイデンティティ)を醸成します。

| 関連する主要学術分野 | 関連する主要な概念 |

|

手法(実践):信頼構築型対話、場づくり |

|

| 社会学/コミュニティ論 | ソーシャル・キャピタル: 住民間の信頼、規範、ネットワークといった、社会的な協力のための非金銭的な資源。 |

| 文化人類学 | 贈与の互酬性: 親切や情報といった非物質的な「贈与」には、お返しをするという規範が働く。これがコミュニティの信頼基盤となる。 |

| 組織論/心理学 | 心理的安全性: 集団のメンバーが、恐れや罰を心配することなく、意見や懸念を率直に表明できる状態。対話の前提となる。 |

| 社会心理学 | 自己開示の互恵性: 一方が個人的な情報を開示すると、相手も同様に心を開きやすくなる心理傾向。対話で信頼を深める。 |

|

手法(実践):役割の多様化 |

|

| 社会心理学 | 集合的効力感: 集団全体として「自分たちの力で課題を解決できる」と信じる確信。小さな役割が全体の自信を育む。 |

| 組織論 | 権限委譲と動機づけ: メンバーに明確な役割と責任を与えることで、当事者意識(主体性)と責任感を高める手法。 |

2. 活動のデザイン (Activity Design)

2. 活動のデザイン (Activity Design)

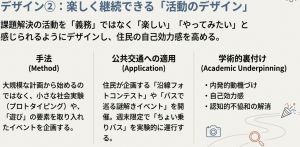

活動のデザインは、形成された人間関係を土台に、地域課題の解決に繋がる「具体的で楽しいアクション」を生み出し、継続させるための仕組みを設計することです。

- 手法: 課題解決の活動を「義務」ではなく「楽しい」「やってみたい」と感じられるようにデザインし、住民の自己効力感(自分にもできるという自信)を高めます。

- 公共交通への適用:

いきなり新しいバス路線を作るのではなく、週末限定で「ちょい乗りのバス」のような社会実験(プロトタイピング)を地域住民が企画・実行します。(日野フィールドワークの議論にもあった具体的なアイデアです)

いきなり新しいバス路線を作るのではなく、週末限定で「ちょい乗りのバス」のような社会実験(プロトタイピング)を地域住民が企画・実行します。(日野フィールドワークの議論にもあった具体的なアイデアです)

バスの利用促進活動を、住民が企画する「沿線フォトコンテスト」や「バスで巡る謎解きイベント」といった内発的動機づけ(楽しいからやる)を引き出す「遊び」として設計します。 - 学術的裏付け: 認知的不協和(社会心理学)の解消を利用し、イベントを通じて時間や労力を投じた住民が、その活動の価値を高く評価するよう意識を変え、持続的な活動の「支え手」となることを促します。

| 関連する主要学術分野 | 関連する主要な概念 (1〜2行解説) |

|

手法(実践):社会実験・小さな成功 |

|

| 行動経済学 | ナッジ (Nudge): 選択の自由を制限せず、人が望ましい行動を自発的にとるよう促す環境や情報の設計(そっと後押し)。 |

| 社会心理学 | 自己効力感: 「自分にもできる」という個人的な自信。小さな成功体験が次の行動への意欲を育む。 |

| 認知心理学 | 認知的不協和: 自分の行動(参加した労力)を無駄でなかったと正当化するため、活動の価値を高く評価する心理。 |

| 経営学(PDCAサイクル) | プロトタイピング/アジャイル: 小さな試作(社会実験 例:SL走行、ツアー誘致)と検証・改善(PDCA)を繰り返し、効率的に活動を発展させる手法。 |

| 手法(実践)複雑な課題の細分化 | |

| システム論 | システム思考: 目の前の単なる問題ではなく、問題を生み出している全体的な構造や複数の要素間の繋がりを捉える考え方。 |

| 教育学 | アダルト・ラーニング(成人学習): 成人は自らの経験や目的と関連づけて学習・行動する。体験を通じた学びの設計。 |

| 手法(実践)利用を「楽しさ」に変える | |

| 心理学 | フロー理論: 活動に完全に没入し、時間感覚を忘れるほど夢中になる体験。活動の継続性を高める。 |

| 経済学 | 集合行為のジレンマ: 個人の合理的な非協力行動が、集団全体の利益(集合財)を失わせる構造的な問題。 |

3. 場のデザイン (Place/Platform Design)

3. 場のデザイン (Place/Platform Design)

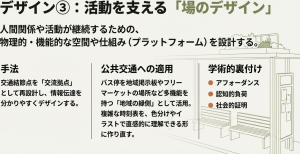

場のデザインは、人間関係や活動が継続するための、「物理的または機能的な空間や仕組み(プラットフォーム)」を設計することです。

- 手法解説: 駅やバス停、コミュニティセンターなど、人々が集まる場所を「交流拠点」として再設計したり、情報伝達を分かりやすくしたりします。 (例:心寄せる駅)

- 公共交通への適用:

単なる待合所だったバス停を、地域住民の掲示板、フリーマーケットの場所、地域情報ハブといった多機能を持つ「地域の縁側」としてデザインします。(このデザインは、人が集まることでコミュニティの交流を促す近接効果を狙っています。)

単なる待合所だったバス停を、地域住民の掲示板、フリーマーケットの場所、地域情報ハブといった多機能を持つ「地域の縁側」としてデザインします。(このデザインは、人が集まることでコミュニティの交流を促す近接効果を狙っています。) - 時刻表や路線図を、認知的負荷(情報の処理負担)を考慮し、複雑な文字情報ではなく、色分けやイラスト、大きな文字で直感的でわかりやすい形に作り直します。(日野フィールドワークでも時刻表の分かりにくさは大きな課題として指摘されていました。)

- 学術的裏付け: 空間が持つ「行動の可能性」を意味するアフォーダンス(認知心理学)を意図的に組み込み、住民が自然と交流や休息といった行動を選択しやすい環境を作り出します。また、活動状況を可視化することで社会的証明(多くの人がやっていることを示す)を提示し、参加を促します。

| 関連する主要学術分野 | 関連する主要な概念 |

| 都市計画/建築学 | 多機能性の付与: 交通結節点(バス停など)に複数の用途(交流、休憩など)を持たせ、利用機会と交流を増やす設計。 |

| 交通工学 | マルチモーダル: 複数の交通手段(バス、自転車、徒歩など)間のスムーズな乗り換えを可能にする空間・情報設計。 |

| 都市計画 | ウォーカビリティ: 徒歩での移動が快適で魅力的となるような都市環境の設計。移動自体を楽しく、交流を促す。(例:歩行者空間記事) |

|

手法(実践):情報伝達の設計 |

|

| 人間工学/認知心理学 | アフォーダンス: 環境が利用者に対して提供する「行動の可能性」。空間デザインで望ましい行動を自然に誘導する。 |

| 認知心理学 | 認知的負荷: 人が一度に処理できる情報量。時刻表や地図を直感的なデザインにすることで、情報処理の負担を軽減する。 |

| デザイン学(視覚伝達) | 情報デザイン: 情報の構造や優先順位を明確にし、正確で迅速な理解を助けるためのグラフィック・レイアウト設計。(例:公共交通のサイン) |

|

手法(実践):活動状況の可視化 |

|

| 社会心理学 | 社会的証明: 多くの人がその行動をとっているのを見ると、それを正しい、あるいは適切な行動だと判断する心理傾向。 |

市民が主役の交通の未来へ

市民が主役の交通の未来へ

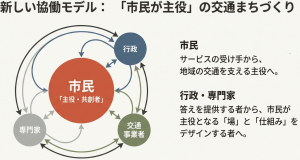

コミュニティデザインは、交通という社会資本を「私たちのもの」として取り戻すための設計図です。まずは「なぜ地域交通が衰退するのか」という構造的な問題を解明することが必要です。そして、コミュニティデザインは、その構造的な問題、特に集合行為のジレンマに対して、市民の「思い」と「行動」を科学的に裏付けられた手法で結びつける具体的な手段を提供します。

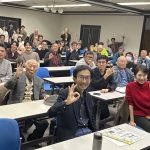

滋賀県の事例(やさしい交通しが)のように、「交通まちづくりは市民が主役」という理念のもと、地域住民が自らフィールドワークを行い、対話を重ねる活動は、全国の地域交通が抱える課題を解決するための希望となります。(詳細は「まちと交通の未来づくりフォーラム」等を参照ください。)

行政や専門家の役割は、答えを出すことではなく、市民が主役となる「対話の場」と「行動の仕組み」をデザインすることへとシフトしています。これからの地域交通は、行政と市民が協働し、住み続けたいまちを共創することで、持続可能になるでしょう。

行政や専門家の役割は、答えを出すことではなく、市民が主役となる「対話の場」と「行動の仕組み」をデザインすることへとシフトしています。これからの地域交通は、行政と市民が協働し、住み続けたいまちを共創することで、持続可能になるでしょう。

実際の適用に当たっての配慮

実際の適用に当たっての配慮

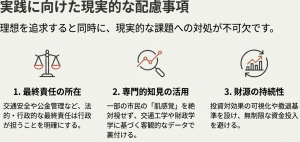

地方自治体がコミュニティデザインを実施する際には、以下の配慮が必要となります。

- 最終責任の所在:交通安全や公金の管理といった法的・行政的な最終責任が抜け落ちないようにする必要があります。

- 専門的な知見:路線決定や財源の持続性に関する客観的な裏付け(交通工学、財政学)、一部の市民の「肌感覚」を絶対視してしまうと、全住民への公平性を損なってしまいます。

- 財源論:公的資金を「赤字補填」ではなく「投資」と捉えること自体は理解しつつも、具体的な投資対効果の可視化や撤退基準なく、無制限に資金投入することを求めと、財政の持続性を確保できなくなります。

主要な参考文献(学術的な根拠)

ソーシャル・キャピタル論とコミュニティ論

- ロバート・D・パットナム(2001)『孤独なボウリング:米国コミュニティの崩壊と再生』柏書房.

- エレノア・オストロム(2015)『コモンズのガバナンス:資源共同体の進化分析』勁草書房.(集合行為のジレンマ解消に関する古典)

コミュニティデザインの実践論

- 山崎亮(2012)『コミュニティデザインの時代』中央公論新社

交通分野での応用

- 宇都宮浄人 ほか(2018)『交通まちづくり論:公共交通を活かした地域づくり』学芸出版社

注意

以上の文書はAI Geminiが生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。