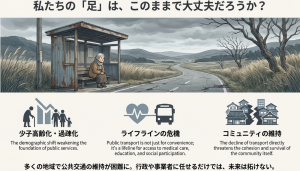

地域の生活を支える公共交通は、単なる移動手段ではありません。それは、人々が社会に参加し、医療や教育を受けるためのライフラインであり、地域コミュニティそのものを維持するインフラです。しかし、少子高齢化や過疎化が進む現代において、多くの地域で公共交通の維持が困難になっています。この課題を解決するためには、行政や事業者だけでなく、市民の自発的な活動、すなわち市民活動の力が欠かせません。本稿では、社会学、特に市民活動論という学術分野の知見から、どのようにして市民の力で地域の公共交通を守り、より良くしていけるのかその理論的背景を解説します。特に日本のNPOが陥りがちな以下について、理論を適用してみました。

地域の生活を支える公共交通は、単なる移動手段ではありません。それは、人々が社会に参加し、医療や教育を受けるためのライフラインであり、地域コミュニティそのものを維持するインフラです。しかし、少子高齢化や過疎化が進む現代において、多くの地域で公共交通の維持が困難になっています。この課題を解決するためには、行政や事業者だけでなく、市民の自発的な活動、すなわち市民活動の力が欠かせません。本稿では、社会学、特に市民活動論という学術分野の知見から、どのようにして市民の力で地域の公共交通を守り、より良くしていけるのかその理論的背景を解説します。特に日本のNPOが陥りがちな以下について、理論を適用してみました。

目次

スライド資料(13ページ)

スライド資料(13ページ)

AI NotebookLM により生成したスライド資料

音声解説(16分)

この記事を元に AI NotebookLM により生成したラジオ番組風解説。

読み間違いが残っています

他人事(正:ひとごと、誤:たにんごと)、若年層(正:じゃくねんそう、誤:わかねんそう)

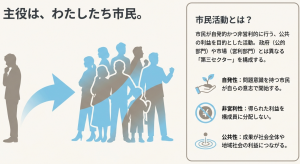

市民活動とは

市民活動とは

市民活動とは、市民が自発的かつ非営利的に行う、公共の利益を目的とした活動全般を指します。政府(公的部門)や市場(営利部門)とは異なる「第三セクター」を構成する活動であり、以下のような特徴を持ちます。

- 自発性: 誰かに強制されるのではなく、問題意識を持つ市民が自らの意志で開始します。

- 非営利性: 活動で得られた利益を構成員や出資者に分配しません。

- 公共性: 活動の成果が、特定の個人や団体だけでなく、社会全体や地域社会の利益につながります。

具体的には、非営利組織(NPO)の運営、ボランティア活動、環境保護運動、そして公共交通の改善を求める署名活動や提言活動などが、この市民活動に含まれます。

定義と関連する学術分野

定義と関連する学術分野

市民活動論は、こうした市民活動や市民社会(シビル・ソサエティ)の存在理由、組織構造、社会への影響を体系的に研究する学問分野です。この分野は一つの学問領域に閉じることなく、多岐にわたる学術分野の理論を取り込みながら発展してきました。

- 社会学:社会運動の発生・展開、組織の構造、人々の参加動機を分析します。

- 政治学:政策決定への影響力(アドボカシー)、政府と市民社会の関係、民主主義における役割を分析します。

- 経済学:市場や政府が失敗する領域(ニーズを満たせない領域)を市民活動が補完する理由(市場・政府の失敗論)を分析します。

- 組織論・経営学:NPOなどの市民活動団体の効果的な運営や、ファンドレイジングの戦略を分析します。

これらの複合的な視点から、市民活動を分析する具体的な理論群が生まれています。この主要な理論が、いかに公共交通の問題解決に適用できるかを解説します。

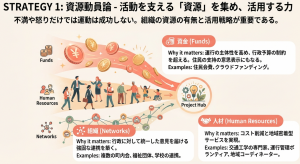

資源動員論(RMT : Resource Mobilization Theory)

資源動員論(RMT : Resource Mobilization Theory)

資源動員論(RMT)は、社会学における社会運動が成功するためには、不満や怒りといった感情だけでなく、組織の資源の有無と活用戦略が重要であると説く理論です。

公共交通への適用

公共交通への適用

資源動員論(RMT)は、資金、人材、組織といった資源の獲得と戦略的利用が、活動の持続的な成功に不可欠であると説く理論です。公共交通の維持において、市民活動が資金調達に取り組むことは、運行の主体性を高めると同時に、行政予算の制約を超えるための重要な戦略となります。

- 資金(市民参画費)の意義: 住民会費やクラウドファンディングといった市民による資金調達は、運行維持のための資金的な補完であると同時に、地域住民がその公共交通を強く支持しているという意思表示であり、行政が支援を判断する際の根拠となります。

- 人的資源の提供: 交通工学者などの専門的知見に加え、運行管理や利用促進を担うボランティアや地域コーディネーターの提供は、行政や事業者のコスト削減と地域密着型のサービス実現に大きく貢献します。

組織(ネットワーク): 複数の町内会、福祉団体、学校などが連携し、行政に対して統一した意見を届ける強固なネットワーク。

組織(ネットワーク): 複数の町内会、福祉団体、学校などが連携し、行政に対して統一した意見を届ける強固なネットワーク。

これらの資源を戦略的に集め、運用することで、地域交通の維持という目標を達成できる可能性が高まります。RMTは、アドボカシーがプロフェッショナルな組織運営と、行政との協働の可能性を広げるための資源投資によって成立することを強調します。

政治的機会構造論(POS: Political Opportunity Structure)

政治的機会構造論(POS: Political Opportunity Structure)

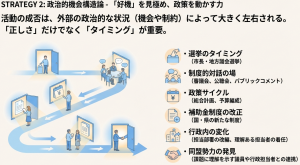

政治的機会構造論(POS)は、政治社会学の影響を受けた社会運動の理論で、市民活動の成否が、外部の政治的な状況(機会や制約)によって大きく左右されると説明します。

公共交通への適用

公共交通への適用

交通政策の決定は、行政の組織構造や政治的な優先順位に深く関連しています。政治的機会構造論(POS)は、市民活動の成否が、外部の政治環境の変化(機会と制約)によって大きく左右されると説明します。市民活動は、以下の「機会」を冷静に分析し、戦略的に活用することが重要です。

- 制度的対話の場の活用: 行政が設ける各種審議会、公聴会、パブリックコメントなど、市民の意見を政策に組み込むための公的なチャネルを最大限に活用する。

- 政策サイクルの理解: 総合計画や予算編成といった行政の意思決定のタイミングに合わせて、緻密なデータに基づいた建設的な提案を行う。

- 政策推進の連携: 課題に深い理解を示す議員や行政担当者を見つけ出し、彼らを政策実現のための協力者として連携体制を構築する。

- 選挙のタイミング: 市長選挙や地方議会選挙の際に、候補者に「地域の足の確保」について確認する働きかけを行う。

- 補助金制度の改正: 国や県が交通弱者対策として新たな補助金や規制緩和策を打ち出した際、迅速に行政へ申請し、政策を推進する。

- 行政内の変化: 交通担当部署の組織改編や、公共交通に理解のある職員が担当になった際、集中的に提言活動を行う。

POSは、アドボカシーの成功は「正しさ」だけでなく、「タイミング」と「政策環境の変化を捉える分析力」が決定的に重要であることを示します。

フレーミング論 (FT : Framing Theory)

フレーミング論 (FT : Framing Theory)

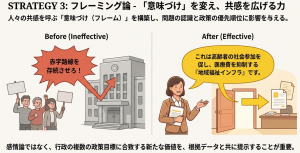

フレーミング論は、市民活動が問題解決のために、人々の共感を呼ぶ「意味づけ」(フレーム)を構築する重要性を説明する理論です。

公共交通への適用

公共交通への適用

フレーミング論は、単なるデータや不満を伝えるだけでなく、政策課題に新たな意味づけ(フレーム)を行い、人々の認識と政策の優先順位に影響を与える戦略です。行政が抱える財源と公平性の制約を認識しつつ、その中で実現可能な政策的視点を提示することが重要です。

- 課題の多角的な視点の提示: 単に「赤字路線を存続させろ」という要求ではなく、「高齢者の社会参加促進と医療費抑制に資する地域福祉インフラ」といった、行政の複数の政策目標に合致する新たな価値を提示します。

- 根拠に基づく提案: 提言は、感情論ではなく、市民活動側で収集・分析した詳細なデータ(利用実態、潜在的需要、費用対効果)に基づいて行うことが、政策実務者にとって最も価値ある情報となります。

効果的なフレーミングにより、地域の公共交通問題は、行政にとって無視できない優先度の高い議題へと昇格します。

アドボカシー(政策提言)に適用される理論

アドボカシー(政策提言)に適用される理論

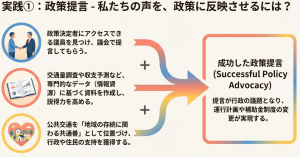

アドボカシー(政策提言・権利擁護活動)は、単なる意見表明ではなく、社会や政治の構造を理解し、戦略的に影響力を行使する営みです。公共交通の分野では、運行計画や補助金制度の変更を求める活動に該当します。先に挙げたPOS、RMT、フレーミングの三理論は、アドボカシーの成功戦略を立てる際の指針となります。

政治的機会構造論 (POS)の適用

政治的機会構造論 (POS)の適用

- POSによる戦略: 政策決定者にアクセスできる議員(同盟勢力)を見つけ、彼らを通じて政策提言を議会に提出してもらいます。これは、政治的な機会を制度的に活用する戦略です。

アドボカシーは、外部の政治的環境の「窓」が開いたときに成功しやすいです。アドボカシー活動家は、自らの力を過信せず、外部の政治システムが提供する機会(チャンス)や、課してくる制約(コスト)を冷静に分析します。機会とは、特定の政策が実現しやすくなる政治的な状況のことですPOSの視点では、アドボカシー団体は以下の要因を常に監視し、戦略を立てます。

政府の開放性/脆弱性: 政策決定者が市民の意見に耳を傾ける姿勢があるか、あるいは選挙やスキャンダルなどで政府が弱体化し、外部からの圧力に対して脆弱になっているか。

- 政策決定へのアクセス: 市民団体が直接、立法府や行政府の政策プロセスに参加できる制度的チャネル(例:公聴会、審議会)があるか。

- 同盟勢力の存在: 政策を実現するために必要な、国会議員、官僚、メディア、他のNPOといった協力者(同盟者)が存在するかどうか。

- エリート層の対立: 支配的なエリート層の間に意見の対立がある場合、アドボカシー団体は一方の勢力について政策実現を促す機会を得やすくなります。

POSは、アドボカシーの成功は「正しさ」だけでなく、「タイミング」と「政治的配置」が決定的に重要であることを示します。

フレーミング論 (FT)の適用

- フレーミングによる戦略: 提言書の中で、公共交通を「地域の存続に関わる共通善」として位置づけ、行政や住民の支持を獲得します。

アドボカシー活動が「どのようにして人々の支持を集め、政策決定者を説得するか」を説明する理論です。

政策課題の「意味づけ」を成功させることが、アドボカシー活動の鍵です。アドボカシーとは、単にデータを示すことではなく、そのデータを「危機的な問題」として、あるいは「解決可能な機会」として社会に認識させることです。フレームとは、情報を取捨選択し、特定の問題に光を当てるための解釈の枠組みです。

アドボカシー戦略におけるフレーミングは、主に以下の3つの要素を構築します。

- 診断的フレーム(問題の定義):政策課題を「誰の責任」で、「どのような被害」が出ているのかを定義します(例:待機児童問題は、単なる個人の問題ではなく、「国による子育て支援の失敗」であると定義する)。

- 予見的フレーム(解決策の提示):団体が提言する政策(アドボカシー目標)こそが、その問題に対する唯一かつ最善の解決策であると示す(例:保育士の待遇改善と公的予算の大幅増こそが解決策である)。

- 動機づけフレーム(行動の促進):市民や政策決定者に「今すぐ行動しなければならない」という緊急性や道徳的義務を訴えかける(例:声を上げなければ未来の子供たちの権利が侵害される)。

有効なアドボカシーは、政策決定者の議論に新たな視点を提供し、限られた予算の中での政策の優先順位を市民と共に議論するための、建設的な提案活動であると言えます。

資源動員論 (RMT)の適用

アドボカシーの「継続性」と「専門性」を説明する基盤となる理論です。

- RMTによる戦略: 提言の内容が感情論にならないよう、交通量調査や収支予測といった専門的情報(情報資源)に基づいた詳細な資料を作成し、行政に提出します。専門性の高いアドボカシー活動は、提言の説得力を高めます。

継続的かつ大規模なアドボカシーには、安定した資金、専門家、および組織力という「資源」が必要不可欠です。アドボカシーは、一過性の抗議活動とは異なり、長期的な調査研究、ロビイング活動、法廷闘争など、コストと専門性を伴います。RMTの視点では、アドボカシーの成功は以下のような資源の獲得に依存します。

- 専門知識(人的資源): 政策提言の裏付けとなる法学、経済学、統計学などの専門知識を持つ専従スタッフや政策シンクタンクの存在。

- 情報資源: 提言の根拠となる詳細な調査データ、国内外の事例、科学的根拠などの情報。

- 組織的資源: 政策決定者へのアクセスを保証するロビイングのためのネットワーク、提言書を配布するための広範なコミュニケーションチャネル。

- 資金資源: 調査研究、スタッフの人件費、ロビイストへの報酬など、高度なアドボカシー活動を支える安定した資金。

RMTは、アドボカシーが単なる情熱ではなく、プロフェッショナルな組織運営と計画的な資源投資によって成立する高度な戦略活動であることを強調します。

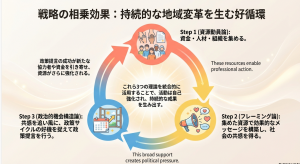

複合的な理論の活用

実際のアドボカシー活動は、これらすべての理論を統合して行われます。

- POSで「今がチャンスか」を判断し、

- RMTで活動を支える資源を確保し、

- フレーミング論でその活動の「意味」を社会に浸透させる

という流れで戦略が構築されます。

ファンドレージング(資金の獲得戦略)に適用される理論

公共交通の維持には、年間数千万円、数億円といった運行経費が必要です。アドボカシーが政策を変える活動であるのに対し、ファンドレイジング(資金調達)は、その運行を直接支える資金を確保する活動です。ファンドレイジングの成功は、主に資源動員論とフレーミング論によって説明されます。

公共交通の維持には、年間数千万円、数億円といった運行経費が必要です。アドボカシーが政策を変える活動であるのに対し、ファンドレイジング(資金調達)は、その運行を直接支える資金を確保する活動です。ファンドレイジングの成功は、主に資源動員論とフレーミング論によって説明されます。

- 従来の理論: RMTが発展する以前の社会運動論は、運動の発生原因を主に「社会的不満」や「心理的剥奪感」といった内面的な要因に求めていました。

- RMTの主張: 不満は社会に常に存在するものであり、運動の出現や成功は不満の有無ではなく、組織がどれだけ資源を獲得し、戦略的に利用できるかによって決まります。

- 資源の種類: RMTにおける資源とは、資金(ファンド)、人材(スタッフ、ボランティア)、組織インフラ、メディアへのアクセス、権威、正統性(レジティマシー)など、活動に必要なすべての要素を指します。

ファンドレイジングは、RMTが定義する「物的資源(資金)」を組織化された努力によって獲得する活動です。

ファンドレイジングは、RMTが定義する「物的資源(資金)」を組織化された努力によって獲得する活動です。

- 資金の重要性: 資金は、その他の資源(専従スタッフの雇用、広報ツールの作成、事務所の維持など)を獲得するための媒介資源であり、運動の持続性や規模拡大に不可欠です。RMTは、市民活動を合理的かつ戦略的な組織とみなし、資金獲得の専門性(ファンドレイザー)を重視します。

- 専門性の確保: RMTの視点では、プロフェッショナルなファンドレイザーや組織運営の専門知識を持つ人材の確保(これも人的資源の動員)こそが、資金獲得という資源動員を成功させる鍵となります。

- 効率性の追求: 資金調達のコスト(経費)と収益(寄付額)のバランスを追求するなど、RMTは市民活動の効率性や組織的な合理性を分析する道具を提供します。

フレーミング論(Framing Theory)の適用

資源動員論が資金獲得の必要性と組織戦略を説明するのに対し、フレーミング論は資金獲得のための説得とコミュニケーションの側面を説明します。

- 意味の構築: 人々は現実をそのまま受け取るのではなく、組織やメディアによって提供される特定の「枠組み(フレーム)」を通して解釈します。フレーミング論は、この意味づけの構築プロセスに注目します。

- メッセージの構築(フレーミング):寄付者に対して「この路線の維持費を寄付することは、あなたの地域での信頼と貢献を示す行動である」というメッセージを伝えます。単に「お金が足りない」と訴えるのではなく、「この地域の生活の投資家になってほしい」というフレーミングを行うことで、寄付者のモチベーションを高めます。

- フレームの目的: 市民活動においては、問題を定義し、参加や寄付を動機づけるための「大義名分」を構築することが目的です。

ファンドレイジングにおける寄付依頼のメッセージは、フレーミング戦略そのものです。成功するファンドレイジングは、以下のフレームを巧みに組み合わせて寄付者の行動を促します。

- 診断的フレーム(Diagnostic Framing):「何が問題か?」(例:子供たちが飢えている、この地域の環境が悪化している)を明確にし、寄付者の懸念を呼び起こします。

- 予見的フレーム(Prognostic Framing):「何をすべきか?」「どうすれば解決できるか?」(例:あなたの寄付で学校が建つ、森林が守られる)という解決策を具体的に示し、寄付者の行動の方向性を示します。

- 動機づけフレーム(Motivational Framing):「なぜ今、行動すべきか?」(例:あなたの寄付が命を救う最後のチャンスだ)と呼びかけ、緊急性や道徳的な責任感を刺激し、行動を促します。

資金の動員(RMT)の適用

RMTは資源獲得の「組織的戦略」そのものを分析の対象とします。

- 資金の動員(RMT):多様な手法の採用: 運賃収入だけに頼らず、地元企業からのスポンサーシップ、自治体からの委託費、そして個人からの少額寄付など、資金調達源のポートフォリオを多様化します。

- 専門家の導入: 補助金申請や大口寄付者への交渉には、専門的な知識を持った人材(ファンドレイザー)の関与が不可欠です。

RMTの枠組みでは、ファンドレイジングの多様な手法は、組織が最も効率よく、安定的に資金という資源を獲得するためのポートフォリオ戦略と見なされます。

| 資金調達手法 | RMTにおける位置づけ | 関連する戦略 |

| 大口寄付者(Major Donors) | 不安定だが影響力の大きい資源。 資源提供者(Donor)との人間関係構築や信頼確保(ソーシャル・キャピタルの活用)が戦略の中核となる。 | 組織が寄付者の関心に合わせてプログラムを調整する必要性が生じることがある。 |

| 草の根募金(Small Donors) | 安定的だがコストがかかる資源。 多数の個人から少額を動員する仕組み(システム、効率性)と、広範な社会的支持の獲得(フレーミング)が戦略となる。 | 組織の活動への社会的な正統性(レジティマシー)を反映する指標となる。 |

| イベント型ファンドレイジング | 短期間に大量の資源を動員する戦略。企画力、人的資源(ボランティア)、広報力といった多様な資源の統合的な活用が求められる。 | 資源調達と同時に、広報や意識啓発を兼ねる多目的戦略。 |

| 助成金・委託事業 | 比較的安定した大規模な資源。 専門的なスキル(企画書作成、会計報告)が不可欠であり、組織の専門職化を促進する。 | 次に述べる新制度主義的な側面に強く関連する。 |

RMTは、ファンドレイジングの手法そのものが、資金という資源を確保するための組織的な戦略行動であり、その成功は組織の能力と外部環境によって決まると説明します。

新制度主義(組織論的視点)の適用

新制度主義(組織論的視点)の適用

資金調達の分野で特に助成金や政府からの委託事業といった手法が関連するのが、制度研究の理論「新制度主義」です。この理論は、なぜ組織が外部の資金提供者の期待に沿おうとするのかを説明します。新制度主義(組織論的視点)は、組織は必ずしも効率性だけを追求するのではなく、外部の規範や期待に適合することで「正統性(レジティマシー)」を獲得し、生き残ろうとすると主張します。

- 正統性(Legitimacy): 組織が社会的に「適切で、正しい」と認められること。資金提供者は、この正統性に基づいて寄付や助成を決定することが多いです。

- 同型化(Isomorphism): 外部の制度的な圧力により、組織が他の組織と似た構造や慣行を採用すること。

特定の資金獲得手法(特に助成金や公的資金)を採用する組織の行動は、同型化の圧力として分析できます。

特定の資金獲得手法(特に助成金や公的資金)を採用する組織の行動は、同型化の圧力として分析できます。

- 強制された同型化: 資金提供元(助成財団や政府)が、特定の会計基準や報告様式、ガバナンス構造を義務付けるため、組織は資金を得るためにそれに従わざるを得ません。

- 規範的同型化: 助成金申請の専門家(コンサルタント)や専門職ネットワークを通じて、「良い組織」と見なされる特定の運営方法や評価指標が共有され、それらが規範として組織に採用されます。

- 模倣的同型化: どの財団に申請すべきか、どのような組織構造にすべきか不確実な場合、成功している他のNPOの資金調達戦略を模倣することで、正統性を確保しようとします。

新制度主義は、組織が助成金や委託事業といった手法を選択し、特定の運営慣行を取り入れるのは、単なる資金獲得の効率性だけでなく、外部の主要な資金提供者から信頼を得るための戦略的な適合行動であることを説明します。

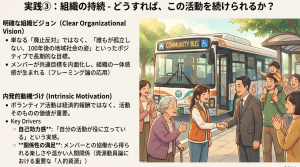

持続可能な組織に適用される理論

公共交通の改善活動を長期的に継続するためには、市民活動団体そのものが持続可能である必要があります。これは、社会心理学や組織行動論における組織ビジョンとモチベーションの理論によって説明できます。

公共交通の改善活動を長期的に継続するためには、市民活動団体そのものが持続可能である必要があります。これは、社会心理学や組織行動論における組織ビジョンとモチベーションの理論によって説明できます。

組織ビジョン(共通目標)

組織メンバーや協力者を長期にわたって繋ぎとめるのは、明確で共感を呼ぶビジョンです。公共交通の分野では、単に「廃止反対」ではなく、「誰もが孤立しない、100年後の地域社会の姿」といったポジティブで長期的なビジョンを掲げることが重要です。

- 共有された目標: 組織のメンバーが共通の目標(例:「2040年までに全高齢者が徒歩圏内にバス停を持つ」)を内面化することで、組織の一体感が生まれます。

モチベーション(内発的動機づけ)

ボランティア活動は無償で行われることが多いため、経済的な報酬ではなく、内発的動機づけ(活動そのものに価値を見出すこと)が重要になります。

- 自己効力感の向上: 参加者が「自分の活動が路線の維持に役立っている」「政策が動いたのは自分たちの働きかけのおかげだ」と感じることで、活動への満足感とモチベーションが維持されます。

- 関係性の満足: 組織内の温かい人間関係や、他のメンバーとの協働から得られる楽しさも、ボランティアの継続に大きく貢献します。

公共交通の分野では、この内発的動機づけを維持するための組織運営が、資金調達と同様に重要な課題となります。

まとめと結び

地域の公共交通という課題は、行政や事業者に任せきりにする時代から、市民自らが参画し、理論に基づいて戦略的に解決を図る時代へと移行しています。私たちは社会学的な理論を活用することで、単なる感情論や一時的な抗議活動ではなく、持続的で効果的な地域変革を実現できるのです。皆さんの地域でも、公共交通に関する課題を市民活動論の視点から分析し、実行に移してみてはいかがでしょうか。

地域の公共交通という課題は、行政や事業者に任せきりにする時代から、市民自らが参画し、理論に基づいて戦略的に解決を図る時代へと移行しています。私たちは社会学的な理論を活用することで、単なる感情論や一時的な抗議活動ではなく、持続的で効果的な地域変革を実現できるのです。皆さんの地域でも、公共交通に関する課題を市民活動論の視点から分析し、実行に移してみてはいかがでしょうか。

主要文献

本稿の論述の背景には、以下の市民活動論・社会運動論の主要な研究があります。

- 資源動員論: McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory.

- 政治的機会構造論: Tarrow, S. (1998). Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics.

- フレーミング論: Snow, D. A., & Benford, R. D. (1988). Ideology, Frame Resonance, and the Production of Consensus Among Social Movements.

市民社会論・NPO論(国内):

- 岡本義郎, 大滝精一, 山内直人 ほか(編)『NPOマネジメント入門』有斐閣。

- 山内直人(2001)『NPOの経済学』日本経済新聞社。

- ソーシャル・キャピタル: Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community.

- 公共交通に関する学術的・実践的な詳細な情報については、以下の記事もご参照ください。

注意

以上の文書はAI Geminiが生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。