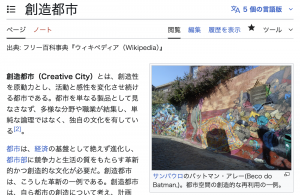

ジェイン・ジェイコブスが提唱した多様な人々が集まり交流することで活気付く街。この考えの影響を受けたのが「創造都市」でした。都市空間は副次的なものとあっさり無視して、創造的な人を集めたり活性化したりするソフト面を重視した都市設計思想です。ジェイコブズが「多様な人」を見つめたのに対し「創造的な人」を見る視野の違いも気になります。衰退する工業都市をどうするか?という危機の中で生まれた内容は、日本の衰退する地方都市への参考になるかもしれません。

ジェイン・ジェイコブスが提唱した多様な人々が集まり交流することで活気付く街。この考えの影響を受けたのが「創造都市」でした。都市空間は副次的なものとあっさり無視して、創造的な人を集めたり活性化したりするソフト面を重視した都市設計思想です。ジェイコブズが「多様な人」を見つめたのに対し「創造的な人」を見る視野の違いも気になります。衰退する工業都市をどうするか?という危機の中で生まれた内容は、日本の衰退する地方都市への参考になるかもしれません。

目次

街に活気を取り戻す!「創造都市」

かつて栄えた日本の地方都市が、今、活気を失っています。これは、昔の工場地帯が寂れた欧米の都市が経験したのと同じ「都市の危機」です。この危機を乗り越えるために生まれたのが、創造都市(Creative City)という考え方です。

創造都市とは、単に「建物を作って終わり」ではなく、「文化」や「新しいアイデア」を街づくりの真ん中に置くことです。これは、都市を固定された「モノ」としてではなく、住民やアイデアが集まる「常に変わり続ける生き物」として捉え直す新しい戦略です。

1. 創造都市とは?—「文化」と「多様性」がエンジン

創造都市が目指すのは、一部の専門家だけが計画するのではなく、街のあらゆる要素を「創造力」でつなぎ直すことです。中心となるのは、アイデア、技術、人々のつながりです。これは、ジェイン・ジェイコブズが唱えた「多様な人々が集まり、自発的な交流が生まれる街に活気と安全が生まれる」という思想の現代版と言えます。

創造都市には、以下の要素が求められます。

- 多様な才能とアイデア: 芸術家、デザイナーだけでなく、ビジネスマンやエンジニアなど、新しいアイデアを生み出す才能を街に呼び込み、留まらせること。

- 分野を超えたつながり: 経済、観光、文化など、バラバラだった分野をくっつけて、新しい活動を生み出すこと。

- 住民の参加: 街の住民が「変える人」になり、役所と協力しながら、自分たちの手で問題を解決していくこと。

創造都市を巡る二つの大きな考え方と批判的視点

創造都市には、「プロセス重視」のランドリーモデルと「経済重視」のフロリダモデルという、二つの考え方があり、それぞれに限界が指摘されています。

ランドリーモデル:「みんなで変わる」プロセス重視

チャールズ・ランドリーの考え方は、都市の創造性を「結果」としてではなく、絶えず変わり続けるプロセス(過程)として捉えます。文化とは単に美術館や劇場のことでなく、「街全体を動かす知恵や仕組み」そのものだと考えます。

- 創造性はプロセスである: ランドリーは、都市の創造性を、生産や消費の観点ではなく、プロセス(過程)としました。文化や芸術を包括的な都市統治(ガバナンス)の手段や実践として位置づけるのです。

- 理論的基盤と統治: 彼はパトリック・ゲデス、ルイス・マンフォード、そしてジェイン・ジェイコブズを理論的参照点として挙げています。ランドリーは、当時の一般的な技術官僚的でトップダウンな都市変革に対抗して、都市の課題に対応する包摂的(ホリスティック)な思考と大きなリスクの受け入れを求めました。

- 創造性の要因: ランドリーによると、創造性は、都市の人的資本と文化的資本、都市生活の様々な側面にあります。具体的には、有能な人的資本、都市のリーダーシップ、社会的多様性、地域のアイデンティティ、都市の組織文化などが挙げられ、空間やインフラは補完的な役割とされます。

フロリダモデル:「才能を集める」経済重視

リチャード・フロリダの考えは、都市を「経済成長のエンジン」と捉えます。彼が定義したクリエイティブ・クラス(科学者、デザイナー、エンジニア、弁護士など)をいかに集めるかが、都市間の競争に勝つ鍵になると主張します。

- 進め方(3T理論): 才能が集まる条件として、テクノロジー、タレント、トレランス(寛容性)の3つを挙げ、特に寛容性などソフトな要素が重要だとしました。

- 目指すゴール: 才能が集まることで、経済的な競争優位性を確立し、都市を豊かにすること。

フロリダモデルは世界中の都市で注目されましたが、実証研究では一部否定されています。

- 不平等の助長(ジェントリフィケーション): クリエイティブ・クラスを優遇する政策は、地価や家賃の高騰を招き、元から住んでいた低所得者層や、古い街並みで活動していた地域文化を街から追い出すジェントリフィケーションを引き起こし、都市の多様性が失われ、街の個性や歴史が破壊される恐れがあります。

- 寛容性(トレランス)は都市選びの主要因とは言い切れない

- Pathways (これまでの発展の経路)、Place (居住地および職場の特定の特徴)、Personal networks (創造的階級の代表者と都市当局との協力)が重要。

ジェイコブズ思想からの乖離

また、フロリダモデルにはもう一つの問題があると言えるでしょう。それはジェイン・ジェイコブズ思想からの解離です。

ランドリーがジェイコブズから直接継承した要素は以下の通りです。

- 創造性=プロセス: 創造性を単なる経済の成果ではなく、都市のガバナンス(統治)全体に関わる、絶えず変化する「プロセス」として捉える。これは、都市を「有機的生命」と見たジェイコブズの視点そのものです。

- 文化計画: 住民のアイデンティティや価値観といった「文化資源を、都市再生のエンジンとして活用する。これは、ジェイコブズの「複雑性」を都市再生の具体的な戦略に落とし込んだものです。

- 包摂性: ランドリーは、市民の参加と、誰も排除しない「包摂的な空間」を重視しました。これはジェイコブズの**「多様性」**の概念を社会的な側面から深く継承しています。

ランドリーモデルは、ジェイコブズの哲学を「ポスト産業時代の都市再生戦略」として最も忠実に発展させたものと言えます。

創造都市の乖離:フロリダの「経済的応用」 (2002年)

フロリダもジェイコブズを参照しましたが、彼の焦点は「競争経済の優位性」にありました。

- ジェイコブズの概念の経済的転用: ジェイコブズが重視した「多様性」は、フロリダの「3T理論」における「トレランス(寛容性)」という要素に姿を変えました。多様性は「社会の知恵」ではなく、「ハイエンドな才能を惹きつけるためのアメニティ(環境要因)」として扱われたのです。

- 「人」の絞り込み: ジェイコブズが全ての住民の交流に価値を見出したのに対し、フロリダは経済成長に貢献する「クリエイティブ・クラス」という高スキル人材に焦点を絞りました。

これにより、創造都市という言説は大きく乖離します。 ランドリーとジェイコブズが重視した「社会的な複雑性と包摂性」という哲学が、フロリダによって「経済的な競争力と才能誘致」というマーケティング戦略として応用され、世界に広まった結果、ジェイコブズとは異質なアーバニズムであると見なされるようになったのです。

日本の都市再生:文化資本と内発的発展の可能性

創造都市の議論は、サッチャー政権下で文化を経済成長の道具にする側面が強調されてきました。しかし、日本が目指すべきは、経済競争に偏重するフロリダモデルではなく、地域に根ざした「文化資本」を活かすランドリーモデルです。

事例:金沢市の「文化に基づく生産システム」

日本の金沢市は、創造都市の成功事例としてよく参照されます。金沢は、単に観光客のために古い街並みを保存しているだけでなく、伝統工芸や文化を「現代の生産システム」に組み込んでいる点に特徴があります。

- 文化資本の活用: 伝統工芸(漆器、金箔など)の技術を、現代のデザイナーや企業と結びつけ、新しい製品やサービスを生み出しています。

- 文化の生産と消費のバランス: 創造性を経済成長の道具とするだけでなく、文化を担う職人や芸術家が、街の中で生活し、活動し続けることができる環境を維持しています。

この金沢のアプローチは、地域に根付いた文化を「内なる力」として育て、経済成長と文化の維持を両立させる可能性を示しています。

事例:草の根の「包摂性」を守る運動(大阪)

創造都市政策が行政主導で根付かなかったとされる大阪でも、逆に社会的な包摂性(みんなを巻き込むこと)を守る草の根の運動が活発に生まれています。例えば、歴史的な地域での芸術活動や地域住民によるコミュニティスペースの運営は、政策的な失敗を乗り越えて、多様な人々が孤立せず、活発に交流できる都市空間を維持しています。これは、「創造性は行政の道具ではなく、住民が自らを再発明するプロセスである」というランドリーモデルの核心を体現しています。

結び

創造都市は、日本の街が直面する課題への有力な解決策ですが、その進め方には注意が必要です。単に「クリエイティブ」という言葉で若者を惹きつけるだけでなく、地域の歴史と多様な人々を大切にする包摂的な創造性が、都市を真に持続可能なものにする鍵となるでしょう。文中では否定的な論もありましたが、変わり実現するには創造的な考えが受け入れられる危機感やオープンマインドが必要だと思えます。人間はなかなか変わらないのですが、環境には影響されやすいので、集まりたくなる快適な居場所など、都市空間も大きな力を持つと思っています。

音声概要

創造都市の音声概要をこちらよりお聞きいただけます。

創造都市の音声概要をこちらよりお聞きいただけます。

動画概要とはまた異なった視野でまとめてくれています。

出典:

- The creative city approach: origins, construction and prospects in a scenario of transition

本論文は、都市開発における創造都市という概念の起源、構築、そして将来性を、現代の「移行期」というシナリオの中で探求しています。著者たちは、創造都市が自己明らかなモデルとして捉えられがちであることに異議を唱え、むしろそれを柔軟で閉鎖的ではない「アプローチ」として捉えるべきだと主張しています。このアプローチは、文化を都市の将来における主要な要素として位置づけ、その多角的で時には矛盾する性質を明らかにしつつ、持続可能性の視点を取り入れることで現代的な課題に対応できる可能性を論じています。最終的に、論文は、不安定な時代において創造都市の妥当性を評価し、その再構築に資するための歴史的かつ批判的な考察を提供することを目的としています。 - ポルトガル語 wkipedia

この出典は、ポルトガル語版ウィキペディアの「Cidade criativa」(創造都市)に関する項目を抜粋したものであり、その概念、歴史的背景、そしてブラジルにおける具体的な適用について包括的に説明しています。創造都市とは、都市を「製品」としてではなく、創造的な才能を重視し、絶えず自己変革するプロセスにある都市として定義されています。この概念の導入は、グローバル化、技術革新、そして持続可能な都市開発の必要性といった世界的な変革に対応するためであり、文化とイノベーションが都市経済の基盤として強調されています。また、この文書は、創造都市の発展を支える「創造階級」の役割や、ブラジル政府が文化・創造産業の発展を促進するために実施した具体的な政策と行動についても詳しく述べています。 - 文化的創造性と社会的包摂による都市再生:日本の事例研究を通して創造都市理論を再考する

本論文は、創造都市の理論を再検討し、文化的な創造性と社会的な包摂を通じて日本の都市再生プロセスを分析することを目的としています。リチャード・フロリダの「クリエイティブ・クラス」理論がもたらした、芸術家やLGBTQといった「創造的な人々」を集めるだけで都市が繁栄するという一般的な誤解に異議を唱えています。著者である佐々木雅幸氏は、金沢市の事例を分析し、創造都市の成功には、蓄積された文化資本を活用した**「文化に基づいた生産システム」、すなわち文化の生産と消費のバランスの取れたシステムが必要であると論じています。さらに、創造都市政策が包括的な都市戦略として根付かなかった大阪市の事例を取り上げ、政策的な失敗があったにもかかわらず、社会的な包摂へと向かう草の根の活発な運動**が生まれていることを示しています。 - MIASTO KREATYWNE W UJĘCIU TEORETYCZNYM

この学術論文は、創造的都市という概念を理論的に探求することを目的としており、特にその定義、関連理論、そして都市開発における意義に焦点を当てています。本文では、経済成長の主要な推進力としてクリエイティブ・クラス(創造階級)が果たす役割を強調するリチャード・フロリダの理論、そして都市の創造性を決定づける技術(Technology)、才能(Talent)、寛容性(Tolerance)から成る「3T理論」を詳細に論じています。さらに、創造性の発展に最適な環境を指すクリエイティブ・ミリュー(Creative Milieu)の概念が、知識と情報の豊富なコミュニティとして紹介されています。この研究の重要な目的は、これらの理論を検証し、現代の都市が経済の多様化、生活の質の向上、そして内生的発展モデルに基づいた雇用の創出を通じて、いかに創造的な課題に対応すべきかを明確にすることです。

- 投稿タグ

- #academic, #Urban design, #Video, #Voice, #Wikipedia, #都市計画