地域公共交通の利用者減少と要員不足という課題は、従来の「利用促進」の枠組みでは解決しません。公共交通は利用者一人一人にセールスをする訳にはいきません。経営学の巨人ピーター・ドラッカーは、マーケティングの真の目的は、顧客が「これが欲しかった」と自ら求めるような価値を設計し、販売(売り込み)を不要にすること。と言います。これは、顧客のニーズと提供するサービスがズレていると、なかなか成功できないことを示しています。

地域公共交通の利用者減少と要員不足という課題は、従来の「利用促進」の枠組みでは解決しません。公共交通は利用者一人一人にセールスをする訳にはいきません。経営学の巨人ピーター・ドラッカーは、マーケティングの真の目的は、顧客が「これが欲しかった」と自ら求めるような価値を設計し、販売(売り込み)を不要にすること。と言います。これは、顧客のニーズと提供するサービスがズレていると、なかなか成功できないことを示しています。

目次

動画解説

音声解説(15分)

NotebookLMで生成したラジオ番組風音声解説

マーケティング 公共交通を救う顧客再定義とドラッカーの戦略

実は厳しい競争環境

地域公共交通は地域独占で一見、競合が無いように見えてしまいます。しかし、実は大変な競争環境にあります。税金で次々と建設・拡張される道路と進化する自動車は最大の競合となります。沿線地域から他の魅力的な地域への人口流出や高校生の減少、要員の奪い合いや公的資金の取り合い。競争相手が大きいだけに、戦い方も一般企業に比べ高いレベルが要求されます。他の業界ではマーケティングを武器として駆使して競争する中、公共交通業界は素手で戦っていないでしょうか?

公共交通事業者が生き残るためにも、ドラッカーの理想を実現するためにも、顧客を正しく認識する必要があります。「でも顧客は、運賃を支払ってくれる乗客でしょ」と思われたでしょうか?人口密度が高くない地域の公共交通事業は運輸収入だけでは収益性が望めず、ビジネスとしては成り立たないのが通常です。ビジネス以外に存続理由は別にあるということは、本当に「乗客」だけが顧客でしょうか?そして地域公共交通はその顧客や担い手の求めることを提供していれば、安泰なはずです。そうでないのであれば、顧客を特定して、ニーズを明確にして、心理的・行動的なギャップを埋める戦略が必要です。

この記事ではマーケティングの観点から、地域公共交通でおきがちな顧客の再定義、3C分析やサービス・マーケティングの7Pといった理論を基礎に、若桜鉄道様と某鉄道会社での具体的な実践例を紹介します。特に、行動経済学を活用した認知・行動への働きかけが、いかに事業変革の鍵となったかを解説します。

顧客の再定義:マーケティング戦略の出発点

市場とシェア:マーケティングサーベイ

従来、鉄道やバスは地域独占の免許制度でした。このため、行政の方々には地域輸送を独占する事業体の意識が強く残っています。しかし、マーケターは市場規模とシェア(分担率)をまず見ます。利用が減少している局面で、自社の分担率が高ければ「市場が縮んでいる」、分担率が低ければ「競合に負けている」と見方が全く変わります。通勤通学する16ー64歳人口が全体のおよそ半分と仮定した場合、分担率の簡易計算は年間利用者/沿線人口/360=簡易分担率となります。もし2割を切っていれば、「競合に圧倒的に負けている」と言えるでしょう。また、沿線人口の減少は「前提」として扱われがちですが、これは誤りです。人口減少は他の地域への転出で起きる社会減(地域間競争の敗北)と出生低下で起きる自然減(QOLの敗北)に分けられ、原因の掘り下げは変わってきます。市場を正しく掴むには、最初にこのような分析を行い、仮説を作り既存の統計資料や現地調査などのサーベイで状況を確認する必要があります。

3C分析:真の顧客は「地域社会」である

マーケターの次の仕事は、事業の存続を左右する「真の顧客は誰か?」を特定することです。地域公共交通事業は、運輸収入だけで支えられることはほぼ無く、公益性に基づく自治体などからの公的資金などに支えられています。つまり、長期的な持続可能性は、地域社会のニーズに応えていると納得され形成される支持、それに基づく意思決定と投資に依存することになります。となると、乗客だけでなく納税者である住民・沿線企業や執行機関である地方自治体が顧客だと捉えられるのです。そして、その顧客が求めている役割こそが、自社の提供すべき価値となります。

Customer(顧客)

従来:切符を買う乗客

再定義:沿線の地方自治体・住民・企業(投資と存続の意思決定者)、地域社会全体

Competitor(競合)

従来:自家用車、他の交通機関

再定義:道路整備、公共交通に対する無関心、諦めの意識、人口流出先となる地域

Company(自社)

従来:移動サービスを提供する企業

再定義:地域コミュニティの社会的共通資本、地域振興のプラットフォーム

このように捉え方が変わることで、取るべき施策や目標は全く変わってきます。従来の施策が効果を出せなかったのは、この顧客の再定義ができていないことに多く起因します。

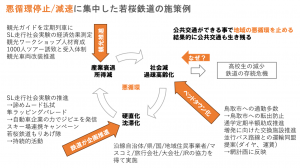

若桜鉄道 存続の事例

市場分析(システムダイナミクス)

市場分析(システムダイナミクス)

若桜鉄道様の課題は、沿線地域の産業が縮小/消失し、通勤が不便なため鳥取市に沿線人口が流出し、高校生が減少。住民の一部が、単なる移動手段としての存続を超え、『地域振興の核としての活用』に対する潜在的な期待を抱いていることが判明しました。しかし、住民の多くは日常的に自動車で移動しており、鉄道については無関係という意識で無関心でした。マーケターの視点は、現状とニーズとのギャップを埋め、鉄道を地域社会にとって必要となる存在にするための戦略を構築します。

意識変容

若桜鉄道様での施策は、地域住民の「鉄道は無関係」という状態から、「関心」へと引き上げ、「地域振興の核」という意識に変えるかに焦点を当てました。ここで重要になるのが、上記の自社の定義です。従来は「移動サービスを提供する企業」なので、自動車で移動する住民にとって若桜鉄道は「無関係」な存在でした。しかし、「地域コミュニティの社会的共通資本、地域振興のプラットフォーム」と再定義すると地域を振興させたい住民にとって「かけがえの無い存在」と変わるのです。これを地域の説明会やメディアを通じて発信し、意識変容を促しました。

SL走行社会実験:認知と行動への働きかけ

施策の核は、実際にSLを走行させ、地域外から多くの観光客を呼び込む「SL走行社会実験」でした。

[行動経済学の活用]:サリエンス(顕著性)と感情

- SLが呼び寄せる多数の観客の視覚的魅力(Physical Evidence)で、無関心だった住民の注意(Attention)を強く惹きつけます(サリエンス)。

- 地域外からの観光客による賑わいの体験は、ポジティブな感情を呼び起こし、「鉄道は地域を活性化できる」という意識変容の動機付けとなりました。

[マーケティング理論:AIDMAの活用](Attention/Interest)

- SLという非日常的なProductでAttentionとInterestを獲得し、鉄道の潜在的な地域価値を住民に証明しました。

地域振興という「Product」の提供と「囲い込み」

真の顧客である地域社会に対し、「地域振興」という価値を提供することで、鉄道のポジショニングを確立します。

施策:地域への説明会周り

- 理論の活用:AIDMA(Desire/Memory)

- 賑わいの体験後、行政や地域リーダーを粘り強く回り、対話を行うことで、単なる興味を「鉄道を地域振興の核にしたい」という強い欲求(Desire)へと高めました。

- この対話のプロセスを通じて、住民の記憶(Memory)に鉄道への愛着を刻み込み、鉄道を自ら守るファン(支持者)として「囲い込む」ことに成功しました。

この成功は、Productである鉄道の価値を移動手段から「地域振興」へと再定義した結果です。

某鉄道会社事例:行動経済学による障壁の払拭と啓発

課題

利用客が減少し、赤字状態が続き存続が厳しい状況に陥っていました。

市場分析と衰退メカニズム(システムダイナミクス)

若桜鉄道と異なり沿線人口は減少しておらず、分担率は低く、通勤輸送が減少していることから、一次原因は鉄道から自動車利用への流出と推定できました。二次原因は駅勢圏人口が少ないことがありましたが、その原因を探ると行政や住民の意識の中で、鉄道が「都市インフラ」として正しく位置づけられておらず、駅から離れた地域が開発され、駅前が開発できない状態になっており、駅周辺を開発するTODと真逆の状況でした。このため駅へのアクセスが不便となり自動車に利用を奪われ赤字化し、投資不足と運賃値上げによりさらに競争力を失う負のスパイラルに陥っていました。また、社内外に「諦めの意識」があり、住民の移動は自動車が主体で「関係ない」「価格が高い」「不便」「地域の要望に応えない」といった心理的・認知的な障壁がありました。

心理的障壁の除去と行動促進

真の顧客である行政・住民に「鉄道は活用に値する」ことを示し、地域のインフラとして活用する意識を変えていく必要がありました。しかし交通に関心が薄いと他地域の事例を示しても関心を持たれないため、現地での体験を通じて示すことが手段として考えられました。

行動経済学の活用:認知負荷の軽減と損失回避

- 運賃を一日限り無料(Price=ゼロ)にすることで、「運賃が高い」という価格への心理的障壁と、普段使っていない交通手段を試すことへの認知負荷を極限まで軽減しました。

- 無料体験を通じて、「思ったより快適で便利だった」というポジティブな体験を得ることで、今後の「自家用車からの乗り換え(損失)」に対する心理的抵抗を低減させました。

マーケティング理論の活用:7P(Price/Process/Promotion)

- Priceを戦略的に活用することで、知覚された行動制御(PBC)を高め、無関心層のProcess(利用プロセス)への参加を促進しました。

- 当日に各地でイベントを開催することで、沿線の魅力にも気づいていただく仕掛けを行いました。(利用動機:Products)

- 「鉄道無料」というインパクトを活用しマスメデイアに告知し、周知を広めました。(Promotion)

社員意識改革:インターナル・マーケティングの推進

無料実施の賑わいは、地域活動の成功体験は、社内に広がる「鉄道は勝ち目がない」という諦めを払拭しました。

施策:インターナル・マーケティング

理論の活用:7P(People)

- 「地域が鉄道に期待している」という事実を社員が体感することで、社員を単なるオペレーターから「地域の価値を創造する役割」へと意識変革させ、サービス品質(People)の向上と要員確保に繋げました。

意識の啓発

無料デイを通じて得られた利用者のデータと、賑わいという成功体験は、行政と住民に対し、「鉄道は活用すればリターンがある」という明確なメッセージとなりました。

理論の活用:3C分析(Customer)と7P(Process)

- 真の顧客である行政・住民に対し、「鉄道は費用ではなく地域価値を創出するインフラである」という論理的なポジショニングを、具体的な利用Processのデータを通じて確立しました。

公共交通は「社会的共通資本」というビジョンへ

若桜鉄道様と某鉄道会社様での実践は、「誰が真の顧客か」という問いから始まりました。運賃を支払う乗客へのサービス改善(利便性)は当然として、真の顧客である地域社会への「意識変革」と「価値を実感する体験」を提供することが、マーケティングの本質です。

私たちが目指すべきは、以下のステップでドラッカーの理想を実現することです。

- 顧客の再定義: 顧客を地域社会(行政・住民)とし、真のニーズを「地域振興」と定義する。

- ポジショニングの転換: 自社の存在意義を「移動サービス」から「地域振興プラットフォーム」へと転換する。

- 意識変容の実行: 行動経済学とAIDMAに基づき、体験的サービスを通じて地域社会の無関心を活用への熱意へと変える。

このビジョンに基づくマーケティングこそが、地域の成長と公共交通の持続性を両立させ、単なる宣伝や集客といった表層的な利用促進活動(売り込み)に終始せず、その裏側にある本質に基づいた再定義・サービス設計と価値の伝達が、「選ばれる公共交通」の創造に繋がるのです。

出典: P. F. Drucker (Management: Tasks, Responsibilities, Practices, 1973), R. H. Thaler and C. R. Sunstein (Nudge, 2008) の行動経済学、B. H. Booms & M. J. Bitner (Marketing Strategies and Organizational Structures for Service Firms, 1981) の7P分析、E. K. Strong (The Psychology of Selling and Advertising, 1925) のAIDMAモデル。

注意

以上の文書はAI Geminiが生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。

- 投稿タグ

- #academic, #AI, #Management, #Marketing, #Video, #Voice, #マーケ