日本の都市部では公共交通が非常に発達していますが、地方の多くでは依然として日常の移動手段として自動車が選ばれます。その理由は、単純な「費用対効果」だけではありません。利便性、自由度、そして何より慣れ親しんだ習慣が、私たちの行動を決定づけているからです。

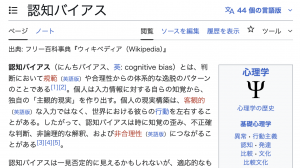

特に、一度確立された自動車移動の習慣(現状維持バイアス)を変えるのは容易ではありません。しかし、欧州の多くの都市では、自動車利用を抑制し、公共交通や自転車利用へのモードシフトを成功させています。

その成功の裏には、「公共交通は不便な手段である」というイメージを覆す、感性に訴えかけるデザインとロジックが隠されています。本稿では、認知科学、行動経済学、そしてデザイン思考の視点から、自動車から公共交通への行動変容がどのように起こるのか、そして欧州の公共交通がなぜ「格好良く」、人を惹きつけるのか、その秘密を探ります。

目次

地域社会における移動手段選択:特殊性と課題

地域社会における行動変容の課題は、大都市圏とは異なります。地域社会では、自動車が優位性を持ち、人口密度が低いため、公共交通の運行効率を確保できません。また、移動の目的が通勤・通学だけでなく、多目的な生活動線(買い物、病院、コミュニティ活動)に分散しているため、大都市の効率性重視の標準化されたデザインがそのまま適用できるとは限りません。欧州は日本の地方部よりも可住面積人口密度が低いので、さらに厳しい環境になります。

地域社会で行動変容を促すためには、物理的な効率性だけでなく、コミュニティへの帰属意識や地域交通に対する信頼性といった、社会学的な要因をデザインが取り込む必要があります。これは、サインシステムデザイン論の深化・個別化期(第3段階)の思想、すなわち地域性への配慮を最大限に活用することを意味します。デザインは、地域文化や歴史、景観との調和を図ることで、公共交通の利用を地域の一員としての行動規範であると認識させるのです。

行動変容の「なぜ」を解き明かす:認知科学と行動経済学の視点

行動経済学は、経済学と心理学を融合させ、現実の人間(Human)がどのように意思決定を行うかを研究する学問です。従来の経済学が前提とする、完全に合理的で自己利益を追求する理想的な人間像「ホモ・エコノミクス」に対し、行動経済学は、人間が感情や認知的バイアスによってしばしば非合理的な行動を取ることを認めます。ノーベル賞受賞者であるダニエル・カーネマンは、人間の思考には2つのシステムがあることを提唱しました。

- システム1(速い思考): 迅速、直感的、感情的で、無意識に行われる思考プロセスです。ナッジはこのシステム1に働きかけます。

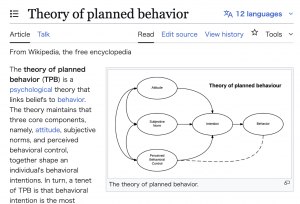

- システム2(遅い思考): 努力を要し、論理的で、熟慮的な思考プロセスです。TPB(計画的行動理論)はこのシステム2に関わる部分も多いです。

自動車移動から公共交通への行動変容を促すためには、利用者の意識と無意識の両方に働きかける理論が必要です。

意識的な選択の土台:計画的行動理論(TPB)の役割

行動変容に関する最も基本的な社会心理学の理論の一つが、計画的行動理論(TPB)です。これは、人々が意識的かつ計画的に公共交通を利用する意図を形成するプロセスを説明します。TPBによれば、利用意図は次の3つの要素に左右されます。

- 態度 (attitude): 公共交通が「快適だ」「環境に良い」「ストレスが少ない」といった好意的な評価。

- 主観的規範 (subjective norm): 「友人や同僚も利用している」「社会的に推奨されている」といった他者の期待や行動の認識。

「あなたの町の通勤者の75%は週に3回以上公共交通を利用しています」と表示する。 - PBC (perceived behavioral control:行動制御の知覚): 「バス停が近い」「運行が正確だ」「アプリが使いやすい」といった実行の容易さ。

欧州の優れた公共交通デザインは、これら3つの要素すべてを向上させています。特に、運行の信頼性やシームレスな情報提供は、PBC(行動制御の知覚)を大幅に改善し、行動変容の土台となります。

無意識の行動への介入:ナッジ(Nudge)とバイアスの活用

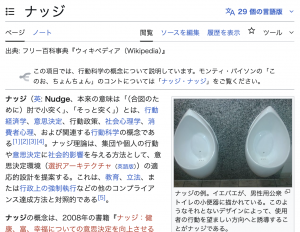

一方で、人の行動の多くは、熟慮された「意図」ではなく、無意識の直感(システム1)によって決定されます。ここで重要になるのが、行動経済学のナッジ理論です。ナッジは、利用者の自由な選択を奪うことなく、行動を「そっと後押し」するデザインや選択肢の提示方法を指します。

損失回避(「利益を得る」より「損失を避ける」方が強い動機付けとなる)

- 自動車利用の隠れたコスト(時間や費用)を強調する。「自家用車を週1回公共交通に切り替えると、年間2万円のガソリン代を節約できます」と掲示する。

- 渋滞情報アプリで、マイカー通勤を選択した場合の**「〇〇時間の無駄」や「〇〇円の隠れた費用」**を赤字で目立つように表示する。

- 環境貢献の可視化: 公共交通を利用した際に、「削減した二酸化炭素量」や「節約できた駐車料金」をデジタルで即座にフィードバックし、行動の正の価値を強調する。

現状維持バイアス(変更の手間を避け、初期設定の選択を促す。複雑すぎる運賃体系やルートの選択肢は利用者を疲弊させ、選択を放棄させる現状維持バイアスに戻る)

現状維持バイアス(変更の手間を避け、初期設定の選択を促す。複雑すぎる運賃体系やルートの選択肢は利用者を疲弊させ、選択を放棄させる現状維持バイアスに戻る)

- 環境負荷の低い公共交通利用をアプリのデフォルト設定にする。

- マイカー通勤手当を廃止し、公共交通定期券の購入をデフォルトにする。

- 限定的な選択肢: 最適な選択肢を少数に絞ることで決断を促す。

サリエンス(salience、顕著性:利用者の注意を引き、迅速で直感的な選択を可能にする。)

- 乗り換えなしで到着するルートを、アプリで最も目立つ色で表示する。

欧州では、交通アプリや駅の案内において、このナッジを意図的に組み込んでいます。「格好良い」とは、単なる美しさではなく、この直感的・無意識的な意思決定を助け、より良い行動へ誘導するデザインの力なのです。

「格好良さ」の正体:感性に訴えるデザインの論理的効果

欧州の公共交通機関、特にスイス、ドイツ、北欧諸国のそれは、単に効率的というだけでなく、洗練され、乗りたくなる魅力を持っています。この「格好良さ」は、感性に訴えかけることで、TPBの「態度」と「行動制御の知覚(PBC)」を向上させます。

感性デザインと信頼性の構築

清潔で統一されたデザイン、人間工学に基づいた座席、アートを取り入れた駅空間などは、利用者の感情的な満足度を高めます。

- 信頼感の醸成: 洗練されたモダンなデザインは、「このサービスはプロフェッショナルであり、細部まで配慮が行き届いている」というメッセージを無意識に伝えます。これにより、利用者はサービスへの信頼感を深め、万が一の遅延時にも「きっと適切な対応が取られるだろう」と好意的な態度(TPBの態度)を維持しやすくなります。

- 安全性の知覚(Perception of Safety): 明るく、案内表示が統一されている駅は、利用者が「迷子になるリスク」や「犯罪に遭うリスク」を低く見積もる(認知負荷の軽減)。これにより、特に夜間や不慣れな場所での行動制御の知覚(PBC)が改善されます。

シームレスな情報提供と認知負荷の最小化

認知心理学の観点から、「格好良さ」は認知負荷の低さに直結します。

- マッピングの徹底: スイス連邦鉄道(SBB)などに代表される統一されたサインシステムでは、アプリの色、駅の路線の色がすべて一致しており、コントロールと結果の対応関係(マッピング)が完璧に保たれています。

- 情報の階層化: 必要な情報が適切なタイミングで、適切な量だけ提供される(選択的注意の活用)。これにより、利用者は膨大な情報の中から必要なものを探すストレスから解放され、迷うことなく次の行動に移れます。

この「分かりやすさ」こそが、利用者の行動エネルギー(Willpower)を消耗させない最も優れたデザインであり、「最も合理的で快適な選択」というポジティブな態度を形成します。

デザインによる地域ブランディングと態度変容:

視覚的な魅力と安心感を高めるデザインは、公共交通機関に対する肯定的な「態度」を向上させます。例えば、JR九州に代表されるような、列車デザインや駅舎デザインが地域の色や物語を深く反映している場合、利用者はその公共交通機関に対し「誇り」や「愛着」を持つ。この感情的なつながりは、利用意図(TPBの態度)を強化し、習慣的な公共交通利用へと結びつく強力な動機付けとなります。

理論を実践へ:デザイン思考の機能

理論を実際の行動変容につなげるためには、ユーザー中心のデザイン思考(Design Thinking)アプローチが不可欠です。デザイン思考は、TPBやナッジで得られた知見を、実装するプロセスです。

共感(Empathize)と定義(Define)

機能: ユーザーが自動車を選ぶ真の理由(例:子どもの送迎、重い荷物、急な天候変化への対応)を徹底的に観察し、理解します。TPBの各要素(態度、規範、PBC)がどこで機能不全を起こしているかを特定します。

欧州の事例: ドイツやオランダでは、利用者が「雨の日の自転車利用」をためらうという共感に基づき、駅の駐輪場に屋根を設けたり、自転車の修理サービスを併設したりといった、移動の「前後」の体験にまで踏み込んだサービスデザインを行っています。

創造(Ideate)とプロトタイプ(Prototype)

機能: ナッジ理論に基づき、「損失回避」や「現状維持バイアス」に働きかける具体的な介入策(ナッジやデザイン)をアイデア化します。

欧州の事例:

- ウィーン: 公共交通の年間パスを「1日1ユーロ」という圧倒的にシンプルな価格(認知負荷軽減ナッジ)で打ち出し、自動車利用者を驚異的にシフトさせました。

- 情報デザイン: リアルタイム情報システムのアプリ設計において、利用者が最もストレスを感じる「乗換時の徒歩移動」をアニメーションでシミュレーションするなど、小さなプロトタイプでPBCの改善をテストします。

テスト(Test)と実装(Implement)

- 機能: 小規模なグループで介入策の効果をテストし、行動変容が実際に起こるかを検証します。

- 欧州の事例: 交通アプリのアップデートや駅の案内表示の変更を、一部の地域や路線で先行実施し、TPBの各要素(特にPBC)や実際の利用者数に与える影響をデータに基づいて評価します。効果が確認されれば、それを全土に展開します。

まとめ:感性とロジックの融合が未来のモビリティを創る

欧州の公共交通が「格好良い」と感じられる秘密は、単に建築や車両の意匠が優れているからではありません。それは、認知科学と行動経済学のロジックに基づき、人間の意識と無意識の意思決定プロセスを深く理解し、その上でデザイン思考を用いて、人々の感情(態度)と実行能力(PBC)を最大限に高める戦略的なサービスを構築しているからです。公共交通が、自動車に代わる「我慢の選択肢」ではなく、「最も賢明で、最も快適で、最も魅力的な選択」となるようデザインされるとき、社会全体の持続可能な行動変容は、自然な流れとして実現されるのです。

デザインの詳細についてはこちらの教材「公共交通におけるデザインの役割」をぜひご覧ください。

主要な出典

行動経済学とナッジ理論の基礎

| 種類 | 著者/提唱者 | 著作名 | 関連性 |

| 行動経済学の基礎 | Daniel Kahneman | Thinking, Fast and Slow (2011) / 『ファスト&スロー:あなたの意思はどこで、どう決まるか?』 | システム1(速い思考)とシステム2(遅い思考)の概念を提唱し、無意識的な意思決定(ナッジが働きかける領域)のメカニズムを基礎づけています。 |

| ナッジ理論の原典 | Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein | Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness (2008) / 『実践 行動経済学』 | ナッジの定義、選択アーキテクチャの概念、現状維持バイアスや損失回避など主要なバイアスの応用を説明しています。 |

| 実践的フレームワーク | Behavioural Insights Team (BIT) | EAST: Four simple ways to apply behavioural insights (2014) | ナッジを公共政策に適用するための実用的なフレームワーク(Easy, Attractive, Social, Timely)を提示しており、交通政策への応用指針となります。 |

行動変容の心理学:計画的行動理論(TPB)

| 種類 | 著者/提唱者 | 著作名 | 関連性 |

| TPBの原典 | Icek Ajzen | The Theory of Planned Behavior (Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1991) | 行動意図を決定する態度、主観的規範、行動制御の知覚(PBC)の三要素を確立。交通行動(モーダルシフト)研究の最も一般的な理論的基盤です。 |

| 交通応用研究 | Paulsen, L., & Ryley, T. | Application of the Theory of Planned Behaviour to mode choice for the commuting trip (Transportation Research Part F, 2006) などの関連論文 | TPBを自家用車から公共交通への通勤利用シフトに適用した具体的な研究。PBCの重要性を強調しています。 |

認知心理学とデザイン原則

| 種類 | 著者/提唱者 | 著作名 | 関連性 |

| 認知デザイン | Donald A. Norman | The Design of Everyday Things (1988) / 『誰のためのデザイン?』 | アフォーダンス、フィードバック、マッピング、メンタルモデルなど、認知心理学に基づくUI/UXデザインの基礎原則を確立。公共交通における「使いやすさ」の論拠となります。 |

注意

以上の文書はAI Geminiが生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。