このところの猛暑は凄まじいですね。その中、すいません、7月はお伝えする事が多すぎます。まず、滋賀の市民交通まちづくりの3年目が熱く立ち上がりました。また、フォーラムで解説しますが、都市設計の歴史を見ると、日本は1950年代の米国を追いかけている一方、米国は1970年代に方向を変えている様です。そして、災害医療に鉄道の大量・高速・定時の特性を活かす Rail-DiMeC も熱く活動し、web も立ち上がりました。そして暑い中、炎天下や深夜に働く保線のお仕事もご紹介します。

目次

目次

- 音声概要

- 市民による市民のための交通まちづくり「やさしい交通しが2025」始動!

- 反省・転向した米国、そのままの日本、都市設計と交通

- インフラ・物流・災害医療ロジスティックス

- 炎天下、深夜に働く保線の皆様のご苦労

- バックナンバー

音声概要

このニュースレターの音声概要をこちらよりお聞きいただけます。

市民による市民のための交通まちづくり「やさしい交通しが2025」始動!

日野フィールドワーク

開催 8月21日 9:00-17:00 近江鉄道日野駅なないろ 参加無料 [詳細・申し込み]

開催 8月21日 9:00-17:00 近江鉄道日野駅なないろ 参加無料 [詳細・申し込み]

市民も行政も、まちの暮らしやすさ・幸せは、「移動」を考えると見えやすい!日野フィールドワークでは駅を活用して、交通とコミュニティをユニークな手法で活性化している「観光交流施設なないろ」が会場です。日野町の公共交通の実際を見る「交通の結節」と、なないろのユニークな活動内容を知り一緒にイベントを企画運営しようという「コミュニティの結節」の両方を体験いただき、グループで話し合い、一緒に考えてみます。 [詳細・申し込み]

まちと交通の 未来づくり フォーラム

開催:8月23日 13:30-16:30 南草津駅 参加無料 [詳細・申し込み]

開催:8月23日 13:30-16:30 南草津駅 参加無料 [詳細・申し込み]

「ずっと住みたい」と思えるまちは、どんなまち? 暮らしやすさ、生きやすさ、幸せは、 「移動」を軸に考えると見えやすくなってくる! 先進事例を聞いたり、まちに繰り出したり。 5つのプログラムを通して滋賀の交通の未来を 一緒に考えましょう![詳細・申し込み]

近江鉄道線を活かしたまちづくりフォーラム 沿線を電車でめぐってつながるMLGs交流ワークショップ

予定通り盛況に開催されました。今回は、滋賀県内だけでなく福井・富山からも市民団体・学生・学識の方々が多く参加いただきました。[記事を読む]

反省・転向した米国、そのままの日本、都市設計と交通

都市設計の歴史を振り返ると、なんと19世紀の米国路面電車網と都市開発に行き付きました。日本の電鉄が郊外開発を行う遥か前から、北米主要都市の全てに路面電車が張り巡らされ、数多くの歩いて暮らしやすい住宅地が開発されていました。1950年代から自動車覇権になりましたが渋滞・郊外・コミュニティの希薄化など多くの問題が起き、1960年に一人の女性が立ち上がり思想を一変させます。そして、1970年代から見直しが始まり公共交通志向の都市開発に転換しています。日本はまだ1950年代の米国を追い続けている模様です。

自動車都市からの見直し、米国と日本で違いが生じた原因は?

ビッグスリーの強力なロビー活動もあり、自動車都市へと突き進んでいた米国で、なぜ公共交通を重視するニュー・アーバニズムに転換した都市が出てきたのか?今回はその原因を解き明かそうと思います。[記事を読む]

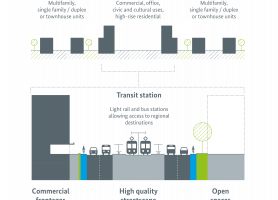

公共交通は役立たず?いえ、都市の構造が問題なのです。TODを考える

かつては徒歩、そして馬車、路面電車とスピードが上がり移動距離が伸びるにつれて、都市は成長してきました。つまり、公共交通で移動できる範囲に街が作られたのです。なので、この当時にラストワンマイル問題はありませんでした。そもそも歩いて行けないところには街が無かったのです。では、なぜ今ラストワンマイル問題が起きるのでしょうか?[記事を読む]

かつては徒歩、そして馬車、路面電車とスピードが上がり移動距離が伸びるにつれて、都市は成長してきました。つまり、公共交通で移動できる範囲に街が作られたのです。なので、この当時にラストワンマイル問題はありませんでした。そもそも歩いて行けないところには街が無かったのです。では、なぜ今ラストワンマイル問題が起きるのでしょうか?[記事を読む]

歩行者に優しい都市開発のルーツはここ?路面電車型郊外住宅地

鉄道と沿線開発をセットで行う日本の電鉄モデル。その元祖は1900年に米国で登場した都市間鉄道インターアーバンを参考にしたと言われます。米国の公共交通が街を作り自動車都市に置き換えられ、再び公共交通が見直されているという歴史的な流れの中で気になる言葉、「路面電車型郊外住宅地」。これを掘り下げてみます。[記事を読む]

鉄道と沿線開発をセットで行う日本の電鉄モデル。その元祖は1900年に米国で登場した都市間鉄道インターアーバンを参考にしたと言われます。米国の公共交通が街を作り自動車都市に置き換えられ、再び公共交通が見直されているという歴史的な流れの中で気になる言葉、「路面電車型郊外住宅地」。これを掘り下げてみます。[記事を読む]

自動車の社会的影響と消えた「路面電車郊外」

自動車は移動の自由、経済発展、雇用、税収、など様々な社会貢献をしています。また、ロードムービーなど映画のジャンルも作り、ドライブイン、ドライブスルー、郊外型ショッピングセンターなど様々なビジネスも生み出しました。一方で、公害や中心街の衰退など街も変えるほどの変化を起こしました。ここでは功罪ある自動車の社会的影響について淡々と見ていきたく思います。[記事を読む]

自動車は移動の自由、経済発展、雇用、税収、など様々な社会貢献をしています。また、ロードムービーなど映画のジャンルも作り、ドライブイン、ドライブスルー、郊外型ショッピングセンターなど様々なビジネスも生み出しました。一方で、公害や中心街の衰退など街も変えるほどの変化を起こしました。ここでは功罪ある自動車の社会的影響について淡々と見ていきたく思います。[記事を読む]

自動車都市を検証する

自動車依存は自然に拡大するかのように解説してきました。しかし、その影には人為的な働きかけが多々あった模様です。真偽を確かめながら考えていきたく思います。[記事を読む]

自動車依存は自然に拡大するかのように解説してきました。しかし、その影には人為的な働きかけが多々あった模様です。真偽を確かめながら考えていきたく思います。[記事を読む]

インテリジェント・アーバニズムの原則

持続可能な都市モビリティ計画 (SUMP) と見比べると、SUMP がこの PIU の原則(住民参加、効率性、地域統合等)に則っていることが見えてきます。[記事を読む]

持続可能な都市モビリティ計画 (SUMP) と見比べると、SUMP がこの PIU の原則(住民参加、効率性、地域統合等)に則っていることが見えてきます。[記事を読む]

インフラ・物流・災害医療ロジスティックス

7月はRail DiMeC (災害医療への鉄道利用研究) の Web などが立ち上がりました。

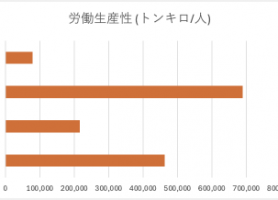

圧倒的な輸送生産性格差はどこから生まれる?

分析 グラフを描いて驚きました、、、 これは、航空を除く域内輸送の従業員一人あたりのトンキロを比べたものです。つまり、1トンの貨物を日本では一人当たり地球2周(79,000km) 分運ぶのに対し、EUは5.4周、米国は12.5周、中国は15周も運んでいるのです。実に3倍から8倍の開き![記事を開く]

分析 グラフを描いて驚きました、、、 これは、航空を除く域内輸送の従業員一人あたりのトンキロを比べたものです。つまり、1トンの貨物を日本では一人当たり地球2周(79,000km) 分運ぶのに対し、EUは5.4周、米国は12.5周、中国は15周も運んでいるのです。実に3倍から8倍の開き![記事を開く]

中経論壇 インフラの民営化と市場への競争 いかに生かし、どこに投資すべきか

2025年7月10日、中部経済新聞 中経論壇 に表記記事が掲載されました。 音声概要をお聞きいただけます。規制を撤廃し市場を設計した欧米、規制はほぼそのままで分割民営化した日本。その違いを解説。[記事を聞く]

2025年7月10日、中部経済新聞 中経論壇 に表記記事が掲載されました。 音声概要をお聞きいただけます。規制を撤廃し市場を設計した欧米、規制はほぼそのままで分割民営化した日本。その違いを解説。[記事を聞く]

Rail DiMeC Web 立ち上げ

Rail DiMeC (災害医療への鉄道利用研究) の Web が立ち上がりました。現在公開可能な Rail DiMeC の目的・活動などを紹介しています。日本鉄道マーケティングの Web に間借りしている形ですが、いずれ独立したサイトとなる予定です。[Webを見る]

Rail DiMeC 公開シンポジウム「津軽海峡に新たな景色を」開催

開催済み:6⽉27⽇ 早稲⽥⼤学先端⽣命医科学センター(TWIns)にて

開催済み:6⽉27⽇ 早稲⽥⼤学先端⽣命医科学センター(TWIns)にて

本シンポジウムでは、鉄道の災害医療への活⽤における課題の⼀つである⻘函トンネルにおけるガソリン搭載⾞両の貨物輸送制限に関し、その現状と⾒直しに向けた科学的根拠の構築⼿法について、幅広い視点から議論しました。今年9⽉には、内閣府主導による⼤規模災害対応訓練が北海道・東北地⽅にて実施予定ですが、それと並⾏して、本件に関わる技術的・制度的課題を整理し、レギュラトリーサイエンスの観点から現実的な解決策を探る場となりました。[記事を見る]

メディア掲載

炎天下、深夜に働く保線の皆様のご苦労

「暑すぎて」なぜ列車が運転見合わせに? 全国で「もうお手上げ」状態が相次ぐワケ 下手すりゃ冬まで影響する!?

「暑すぎて」なぜ列車が運転見合わせに? 全国で「もうお手上げ」状態が相次ぐワケ 下手すりゃ冬まで影響する!?

2025年8月4日メディア掲載

執筆記事が掲載されました。炎天下、深夜に働く保線の皆様のご苦労を理解いただく人が増えることを願っております。 [乗りものニュース] [Yahoo!ニュース(時限掲載)]

バックナンバー

- 投稿タグ

- #Voice