深刻化する都市の渋滞、地球環境への配慮、そして何よりも利用者様への安全で効率的なサービスの提供は交通事業者の使命です。これらの課題は、データ連携で改善されることもあります。しかし、現実にはデータは各企業や部門のシステムに閉じたまま、連携が非常に難しい「壁」が存在します。この壁を乗り越え、次世代のモビリティサービス(MaaS)や自動運転を実現するための信頼できるデータ基盤が、「モビリティ・データスペース (MDS)」です。MDSがなぜ必要とされ、どのような仕組みで複雑な課題を解決しようとしているのかを、解説します。

深刻化する都市の渋滞、地球環境への配慮、そして何よりも利用者様への安全で効率的なサービスの提供は交通事業者の使命です。これらの課題は、データ連携で改善されることもあります。しかし、現実にはデータは各企業や部門のシステムに閉じたまま、連携が非常に難しい「壁」が存在します。この壁を乗り越え、次世代のモビリティサービス(MaaS)や自動運転を実現するための信頼できるデータ基盤が、「モビリティ・データスペース (MDS)」です。MDSがなぜ必要とされ、どのような仕組みで複雑な課題を解決しようとしているのかを、解説します。

目次

動画概要

音声解説(13分)

やむをえなかったシステムの分離と制約

従来の情報システムは、処理速度や回線の制約があったため、大きく二つの役割に分かれていました。

- 業務系システム(OLTP:オンライン・トランザクション処理)

これは、日々の運行管理、切符の販売、車両のリアルタイムな位置情報など、現在の業務を円滑に進めるシステムです。処理速度が非常に速い一方で、データは常に上書きされるため、過去の傾向分析や複雑な意思決定には向いていません。 - 参照系システム(DWH:データウェアハウス)

これは、業務系システムからデータをDWH(Data Warehouse)に定期的にコピーし、過去の傾向や実績を分析し、将来の意思決定に活かすシステムです。膨大なデータを処理できますが、データがDWHに蓄積されるまでに時間差(タイムラグ)が生じるため、リアルタイムな情報に基づく意思決定には向きませんでした。また、企業ごとのDWHが構築され、企業間のデータ共有には至りづらい状況でした。

データを集めることによる制約

組織を超えて全てのデータを一つの場所に集める中央集権型データベースを構築しようとする試みもありましたが、根本的な制約があります。

- データ鮮度の喪失: データをDWHにコピーする時点でリアルタイム性が失われます。

- 主権喪失のリスク: データを提供した企業(データ主権者)が、自分のデータが誰に、どのように使われるかの制御権を失うリスクが生じます。特に競合他社に機密情報が渡るリスクは、データ提供の最大の障壁となります。

- 統合の困難性: データの粒度(細かさ)や定義(セマンティック)が異なるため、単純に集めただけでは分析に使用できないデータのゴミの山と化してしまいます。

これらの制約から、価値があるが機密性もありバラバラなデータを統合できず、結果として革新的なモビリティサービスが生まれてこなかったのです。

MDSとは:データ主権を保証する信頼の枠組み

MDS(Mobility Data Space)は、モビリティ分野におけるデータ連携のための分散型信頼エコシステムです。従来のようにデータを一箇所に集める中央集中型の基盤(例:大規模なデータウェアハウス)とは一線を画します。MDSの核は、データ主権(Data Sovereignty)の維持です。データ主権とは、データを所有・生成した企業や個人が、そのデータの利用条件、アクセス権限、および収益化の方法を完全に制御できる権利を指します。

MDSは、データを物理的に集める代わりに、技術的な標準(例:IDSコネクタ)と契約的なガバナンスを組み合わせた「信頼の場」を提供します。これにより、データ主権者は機密性の高い運行実績や顧客情報といったデータを自社のシステム内に保持したまま、設定したルールに厳密に従うパートナーとのみ、安全にデータを交換できるようになります。これは、競争上のリスクを最小化しつつ、データ連携によるイノベーションを可能にするための必須条件です。

- データは提供者側に残る: 各企業(交通事業者、自動車メーカー、行政など)のデータは、自社のシステム内に安全に保管されたままです。

- データ主権の確保: データ主権者(データを持つ企業)は、誰が、いつ、どのような目的でデータを利用できるかを細かく設定し、このポリシーが技術的に強制されます。これにより、競合分析に使われることなく、都市の交通流最適化のためだけにデータを利用させるといった厳密な制御が可能です。

- メタデータによるカタログ化: MDSが共有するのは、データの場所、種類、品質、そしてアクセス条件を示すメタデータ(データの説明情報)のみです。

- 技術的基盤: 欧州で開発されたIDSコネクタのような標準技術を使用し、異なるシステム間での安全かつ相互運用可能なピア・ツー・ピア(一対一)のデータ交換を実現します。

MDSは、従来のシステムが分離していた業務系の「リアルタイム性」と情報系の「分析能力」を、データ主権を維持したまま、論理的に統合する役割を果たします。また、MDSは、単なる技術的な課題解決を超え、モビリティエコシステム全体のガバナンスとインセンティブの課題を解決します。

データ開示の障壁(信頼性の欠如)の克服: 競合他社に機密情報が渡るリスクを、データ主権とポリシー強制の仕組みで解消し、高価値なデータの流通を可能にします。

- インセンティブの設計(ゲーム理論的アプローチ): データ主権者がデータ参照を自社のシステムに留めておくことよりも、データスペースに参加し、ルールに従って交換することの方が利益が大きいという経済合理性(インセンティブ)を設計します。これには、データ利用による収益化の機会や、他社のデータを利用して自社サービスを高度化できる権利の提供が含まれます。

- レガシーシステムとの連携: 従来の業務系(リアルタイム)と情報系(分析用)システムを物理的に統合することなく、論理的な接続を提供し、データ鮮度を保ったまま、リアルタイムな意思決定を支援します。

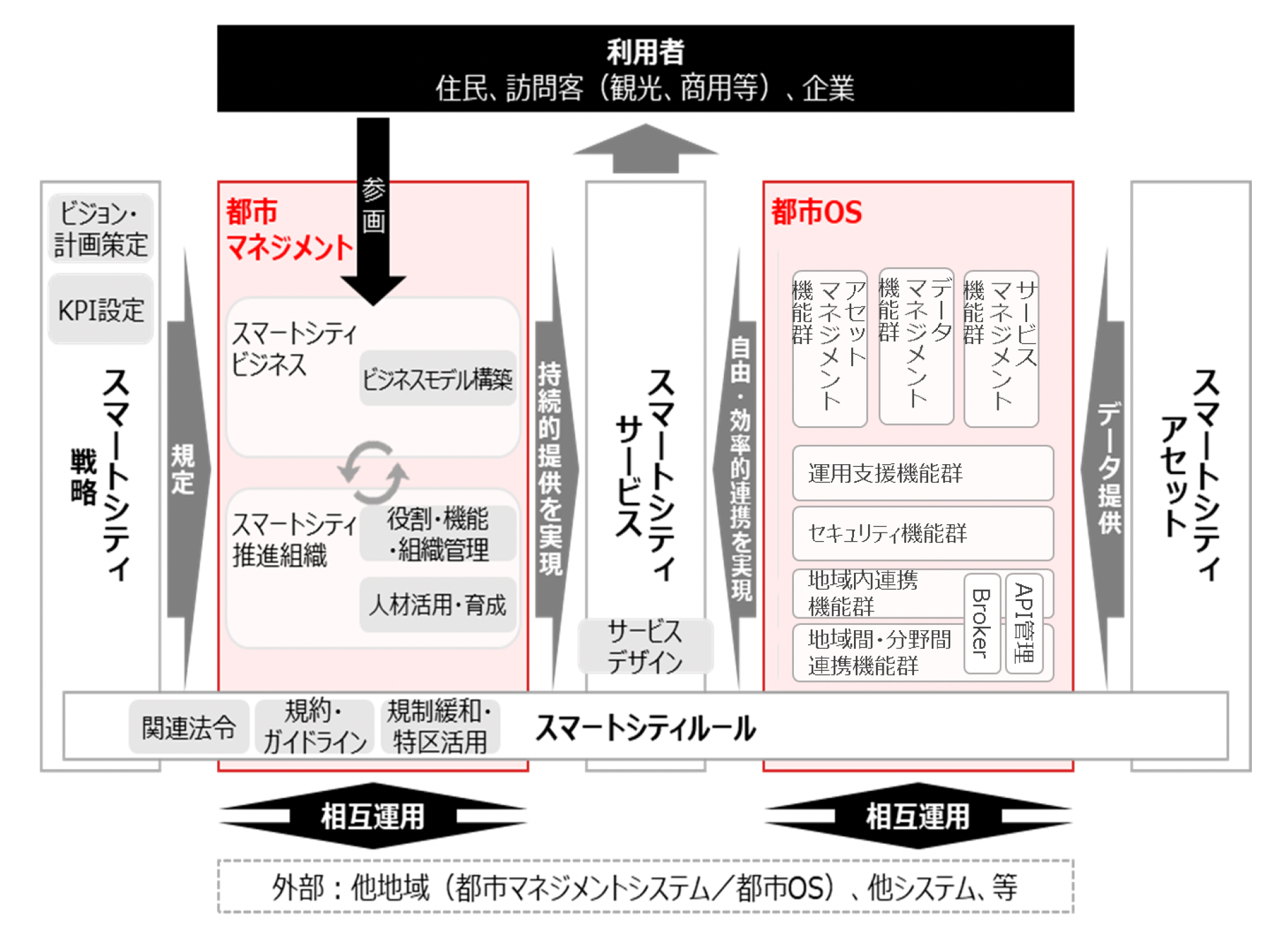

MDSが描くスマートシティ

MDSが実現するのは、交通という枠を超え、エネルギー、物流、行政サービスといった複数の分野が連携するスマートシティの高度化です。

- 真の MaaS: 鉄道、バス、タクシー、シェアサイクル、駐車場などのデータがリアルタイムで連携し、移動ルートの提案だけでなく、チケット購入、支払いまでがシームレスに統合されます。

- 動的な運行最適化: リアルタイムの気象データや人流データと、運行実績データを結合し、最適なルートやダイヤを瞬時に判断することで、エネルギー消費を最小限に抑えます。

- 防災・減災への貢献: 災害発生時に、運行可能区間、避難所の状況、医療物資の在庫といったデータを瞬時に集約し、行政の迅速な意思決定を支援します。

スマートシティリファレンスアーキテクチャホワイトペーパーより

接続・制御・信頼のメカニズム

MDSの技術構成は、データ主権者が設定したルールを強制するために設計されています。

- 分散型データ交換: データは中央にコピーされず、データ主権者のシステムに保持されます。データスペースのインフラストラクチャは、データ利用者と提供者を接続する信頼性の高いゲートウェイとして機能します。

- IDSコネクタとポリシー強制: 主要な技術基盤の一つであるIDS (International Data Spaces) コネクタは、データ主権者が設定した詳細な利用ポリシー(誰に、何のために、いつまで利用を許可するか)を、データが交換されるその瞬間に技術的に強制します。これにより、契約上の合意だけでなく、技術的な制御によってデータ主権が保証されます。

- セマンティックレイヤーと信頼性: データ連携の最大の課題である「意味の不一致」(例:粒度、定義、単位のバラつき)を解決するため、MDSは共通のデータモデル(オントロジー)を策定・維持します。これにより、異なる組織間で交換されるデータが同じ意味を持つことが保証され、分析やAI活用におけるデータの信頼性が担保されます。

データ提供を動機付けるゲーム理論

データ主権者が、競合他社が存在する中で機密性の高いデータを開示するのは、非常に難しい判断です。この困難を乗り越え、データ開示を促す仕組みには、ゲーム理論の設計思想が取り入れられています。ゲーム理論のメカニズムデザインは、「参加者が自己利益を追求した結果、全体としても望ましい結果(データ流通)が達成される」ようなルールを作ることを目的とします。

- ナッシュ均衡の実現: データスペースの設計は、「データを提供することが、秘密主義を続けるよりも合理的かつ利益が大きい」という状況(ナッシュ均衡)を意図的に作り出します。

- 金銭的インセンティブ: データ利用に応じた収益化(マネタイズ)の機会。

- データ取得インセンティブ: データを提供することで、他社が提供する必要なデータ(例:高精度な気象データ)を参照する権利を得られる。

- 情報の非対称性への対応: データ提供者と利用者の間にある情報の格差を埋めるため、中立的な運営主体が信頼性認証や品質保証の仕組みを提供し、データ開示に伴うリスクを最小化します。

中立的な運用体制とジャッジメント

最終的なジャッジメント(判断)や紛争解決は、技術的な自動化に加え、中立的な組織によって行われます。

- 中立的な運営主体: MDSの運営会社(例:ドイツのMDS GmbH & Co. KG、日本のコンソーシアム事務局)が、ルールの維持、参加者の認証、そしてデータ利用ログの監視を行います。

- 紛争解決委員会: ルール違反や解釈の相違が生じた場合、法律、交通工学、データセキュリティの独立した専門家で構成される委員会が中立的な立場から裁定を下し、エコシステム全体の信頼性を守ります。

グローバルな動向と安全性の担保

MDSの構築は世界的な取り組みとなっており、特に欧州と日本で異なるアプローチが取られています。

欧州 EMDS (European Mobility Data Space) の特徴

欧州(EMDS): EUの法規制とデータガバナンスに強く根差した規制主導型で進められています。Gaia-XやIDSといった汎欧州の共通インフラ標準に準拠し、国境を越えたデータ流通とMaaSの標準化を目指しています。

- 志向と体制: 欧州委員会が主導し、法規制主導で進められています。EUのデータガバナンス法やGaia-Xという広範なデータインフラ構想の一部として位置づけられています。

- 重点領域: 汎欧州(Pan-European)でのデータ流通、国境を越えたロジスティクスの効率化、そしてIDS標準に基づく技術的な相互運用性の確保に重点が置かれています。

- 特徴: 規制と標準を先行させ、巨大な単一市場でのデータ流通の基盤を確立しようとしています。

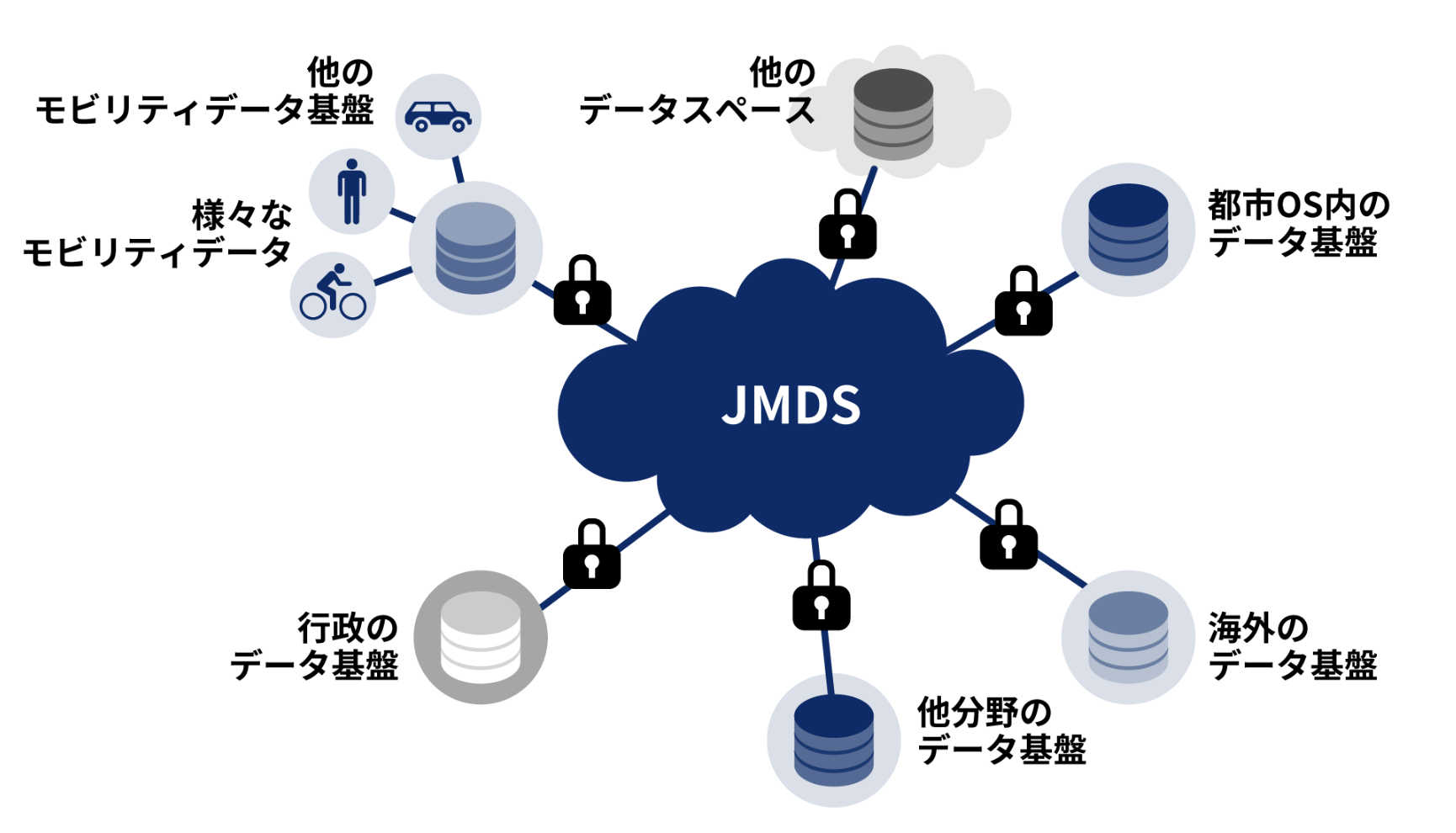

日本 JMDS (Japan Mobility Data Space) の特徴

日本(JMDS): 内閣府のSIP(戦略的イノベーション創造プログラム)などを背景に、社会実装と地域課題解決に焦点を当てたコンソーシアム主導型で進行しています。防災・減災といった日本特有のニーズへの応用が重視されます。

- 志向と体制: 内閣府のSIP(戦略的イノベーション創造プログラム)などの国家プロジェクトを核として、産官学コンソーシアムが主導しています。

- 重点領域: 日本国内の社会実装、特に防災・減災や地域課題の解決といった日本の具体的な課題への応用が重視されます。既存のMaaS基盤や地域システムとの連携を迅速に進め、実証実験を通じて実用化を目指しています。

- 特徴: 課題解決と迅速な社会実装に焦点を当て、日本の業界慣行に合わせた柔軟な標準化を進めています。

安全・確実が必要なモビリティならではのリスクと対策

高度なシステムが効率的である一方で、システム停止や通信障害といった脆弱性を持ちやすいのは事実です。モビリティシステムの場合、データ停止は人命や貨物への物理的なリスクに直結するため、極めて高度な対策が求められます。

自動運転や鉄道運行といったミッションクリティカルなモビリティにおいて、MDSのデータ依存によるシステム障害リスク(例:運行不能)は深刻な課題です。そのため、MDSの設計では、新幹線のように「高度な最適化:運行管理システム」と「単純で頑健な保安系システム:ATC(自動列車制御装置)」を組み合わせる二重構造が必須とされています。

- 高度な最適化システム(効率): 新幹線は、運行管理システムによって、緻密なダイヤ調整や電力効率の最適化といった複雑な効率化を実現しています。

- 単純頑健な保安システム(安全): 一方で、列車の衝突防止の核となるATC(自動列車制御装置)は、外部の複雑なデータに依存せず、前の列車との間隔と速度という極めて単純で頑健なロジックによって、安全な停止と速度制限という物理的な安全を確保しています。

この「複雑な効率化システム」と「単純で信頼性の高い保安システム」を組み合わせる二重構造が、リスク対策の核となります。データスペースとの接続が途絶えた場合でも、車両がオンボードセンサーとローカルシステムに基づいて安全なデグレード(機能制限)や停止ができるよう、厳格な安全対策とSLA(サービスレベルアグリーメント)が求められています。

MDSにおけるリスクとフォールバック対策

- 安全系の独立(オンボード・ローカル処理):自動運転車の場合、衝突回避や緊急停止といった安全に関する制御は、データスペースからの通信が途絶えても機能し続けるよう、車載センサーとローカルAIによる独立したシステム(セーフティ・レイヤー)として設計されます。

- 鉄道の信号制御や、冷凍車の独立した電源装置も、データスペースから物理的に独立しています。

- デグレード(機能制限)設計の義務化:データスペースとの接続が途絶えた場合、システムは「全停止」ではなく、段階的な機能低下(デグレード)へと移行します。

- Limp-Home Mode(最低限運行モード): 車両や管制システムは、最も安全な状態、すなわち「低速での安全な走行」や「事前に計算された静的ルートでの運行継続」へと移行することが義務付けられています。

- TTL(データ鮮度寿命)の利用: データの鮮度が規定(TTL)を超えた場合、システムはそのデータを利用不可とみなし、直ちに安全モードへの移行を開始します。

- 高可用性と冗長性の確保:データ提供者には、極めて高い稼働率(SLA)の遵守が契約で義務付けられます。

- 重要なデータは、単一のソースに依存せず、複数の異なる提供者から取得できる冗長な仕組みが設計されます。

これらの重層的な対策により、データスペースの障害は「サービス品質の低下」に留められ、「運行全体の麻痺」や「人命に関わる事故」といった致命的なリスクは回避されるように設計されているのです。

まとめ:信頼と共創が未来のモビリティを創る

Mobility Data Spaceは、単なる最新のITインフラ技術ではなく、データの「信頼」と「主権」を基盤とし、企業間の「共創」を促すための新しい経済・ガバナンスの枠組みです。このMDSがもたらす効率化の恩恵は計り知れない一方で、その信頼性を担保するための二重構造の設計と厳格な運用体制の重要性を改めて強く感じます。例えば、業務系のシステムに外部から想定以上のデータ参照負荷がかかった場合、システムダウンを防ぐための遮断や増強が必要になるはずです。データスペースの成功は、技術的な完成度だけでなく、データ主権者が安心して開示できるという「信頼感」にかかっています。私たち利用側も、その仕組みを理解し、安全な利用と継続的な改善に貢献していくことが、モビリティの未来を創る鍵となるでしょう。

出典・参考文献

- Mobility Data Spaceに関する各種研究レポート(例:SIP 第3期スマートモビリティプラットフォーム構築関連報告書、acatech/IDS関連ホワイトペーパー)を基に構成

注意

以上の文書はAI Geminiが生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。