インフラが語る、失われた成長機会の構造

インフラが語る、失われた成長機会の構造

日本が「失われた30年」と呼ばれる低成長に直面する中、単なる金融政策やデフレ構造論に留まらず、インフラ投資政策の根底にある「ドクトリン(政策思想)」に目を向ける必要があります。本稿は、過去の歴史的経緯と国際比較に基づき、日本のドクトリンが、いかにして「国の競争力」の追求を政策目標から排除し、縮小の罠(Shrinking Trap)に繋がったのか、その構造的な気づきを共有するものです。

動画解説

音声概要(3分)

政策 失われた30年とインフラ政策:日米鉄道改革の思想(ドクトリン)比較から見えた「縮小の罠」

国際比較から見える「インフラ投資と成長リターン」の乖離

インフラ投資の真の価値は、企業収益を超えて社会全体にもたらされる「外部性 (Externalities)」、すなわち、ロジスティクス効率化や労働生産性向上というマクロ経済的なリターンにあります。国際比較はこのリターンの獲得において、日本のドクトリンが他国と異なる道筋をたどったことを示しています。

米国鉄道政策のドクトリン:競争と巨額投資のサイクル

競争市場設計:コンテスタビリティ理論の応用

米国の改革は、1980年のスタッガーズ法により、徹底的な規制緩和を実施しました。この思想的背景には、経済学者のウィリアム・ボーモルらが提唱したコンテスタビリティ理論があります。

- 理論の適用: 鉄道業界は参入障壁が高い(自然独占的)ですが、規制緩和により市場に参入しようとする「脅威」(Contestability)を与えるだけで、企業は競争原理に沿って効率化するとされました。

- 結果: 運賃や路線設定の自由化、合併の容認により、企業は生き残るために大規模な投資と合理化を強制されました。

- 競争が成立しない地方輸送などは、公益性の観点から地域政府による公営化が進み、雇用確保や人工定着などの外部性を引き出すための投資が行われています。

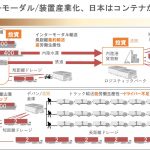

インターモーダル輸送への戦略的投資

米国は、コンテナ化された貨物を鉄道、トラック、船で効率的につなぐインターモーダル輸送を国家のロジスティクス戦略の核心と捉え、巨額の投資を継続しました。

- 公的資金の投入: 1970年代の破綻時、政府はペン・セントラル鉄道などを統合したコンレール(Conrail)の設立に約70億ドル(当時の金額)を投入しました。これは、「市場回復までのつなぎ」として、国家のロジスティクス基盤を維持するための戦略的投資でした。

- 投資の継続: その後、民間鉄道会社は競争圧力のもと、自ら巨額の投資を継続しました。例えば、Union PacificやBNSFといった巨大鉄道会社は、年間数十億ドル(2020年代においても)をインフラ、車両、ハブターミナルの改良に投じています。この投資がロジスティクス効率という外部性の源泉となりました。

マクロ経済的なリターン:労働生産性の劇的向上

徹底した規制緩和と投資は、鉄道産業自身の生産性を飛躍的に高め、マクロ経済全体に便益をもたらしました。

- 労働生産性の向上: 1980年の規制緩和以降、米国の貨物鉄道の労働生産性(トンマイル/従業員)は、2000年代初頭までに約4倍に向上しました(出典:Boyer, 2007)。これは、運賃単価を劇的に引き下げる要因となりました。

- 運賃の低下: 実質運賃単価は規制緩和前と比べ約50%以上低下し、米国の産業全体のロジスティクスコストを削減し、国家経済の競争力強化という最大の外部性リターンを達成しました。

現在の収益構造:投資と利益の好循環

現在も米国の鉄道は、巨額の資本投資(Capital Expenditure, CapEx)を継続しながら、高い収益性を維持しています。

- 高い営業利益率: 主要なTier 1(大手)貨物鉄道会社は、20%〜40%に達する高い営業利益率を維持しています。

- 投資水準: これらの企業は、収益から毎年総収入の約15%〜20%をインフラと車両への資本投資に回しており、「競争のための投資」と「高収益」のサイクルが確立しています。

日本との違い:ドクトリンの対比

| 比較軸 | 米国(貨物鉄道) | 日本(国鉄改革) |

| ドクトリンの目的 | 国家競争力強化と外部性の最大化 | 財政規律と公的負担の回避 |

| 公的資金の役割 | 成長エンジンを再生させるための戦略的つなぎ資金 | 過去の負債を切り離すための清算資金 |

| 市場設計 | 徹底的な競争と規制緩和による市場機能の回復 | 債務の切り離しと地域独占の維持(安定優先) |

| 結果(マクロ経済) | ロジスティクスコストの大幅削減と労働生産性の劇的向上 | サービス安定と企業財務健全化に留まり、外部性リターンを放棄 |

日本は、国鉄の巨額な政策的債務を政府負担にして企業を財務的に健全化させた後、「公的負担の回避」というドクトリンのもとで「安定」を選びました。一方、米国は、財政投入後、「競争」を強制する市場設計を行うことで、企業に「成長」のための投資と効率化を強制し、マクロ経済的なリターンを享受しました。このドクトリンの違いこそが、両国の鉄道政策の成果を決定的に分けた要因です。

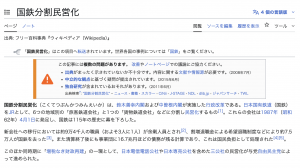

縮小の罠の原因:政策的費用を「組織の失敗」に帰結させた歴史

日本のドクトリンが「コスト最小化」へと固執するようになった根本原因は、国鉄の巨額債務の「真の原因」を国民と政策決定者が誤認したという歴史的経緯にあります。

国鉄債務の真実:非効率ではない「政策支出の押し付け」

国鉄が最終的に約37兆円に膨れ上がった累積債務は、組織の失敗(労使問題、硬直的な労務管理)の非効率性だけでなく、国家の政策的な要請と相互に作用しています。

政策由来の費用:

- 雇用政策: 戦後の引揚者や復員兵の大量雇用という、国家の社会福祉的な使命、年金の積立不足。

- 景気対策: 新幹線やローカル線建設を、国策として自己借入で強制されたこと。

- インフレ抑制: 政治的圧力による運賃改定の抑制。

これらの「政策的負担」が、「独立採算制」の名目のもと、国鉄の会計内部に負債として計上されました(出典:岡野行秀『国鉄の失敗と成功の経済学』)。

責任の転嫁とドクトリンの固定化

結果として、国民の目には「国の政策のせい」ではなく、「国鉄という組織が非効率でお金を使いすぎたせい」という構図で映りました。この「組織の失敗」への誤認こそが、改革のドクトリンを「二度と公的負担をしない」という「守りの目標」に固定化させたのです。

我々が現在抱える「守りのドクトリン」は、過去の政策費用の清算という特殊な歴史的経緯から生まれた「負の経路依存性」である、という冷静な認識が必要です。

構造欠陥:「外部性の放棄」の代償

「守りのドクトリン」の結果、日本は以下の三つの外部性リターンを失い、国力の低下を招いたと考えられます。

- 先行者利益の喪失: 新幹線で先行しながら、国内投資が停滞し国際標準化や技術輸出に政府と企業が一体となって取り組まず、技術的ガラパゴス化を招きました。欧州や中国が国家戦略として高速鉄道網を整備し、その技術を国際的に展開する中で、日本は国際競争力という外部性を手放しました。

- ロジスティクス効率の停滞: 貨物輸送への投資が低調だったため、米国のようなサプライチェーン全体のコスト削減というマクロ経済的な効果を得られませんでした。これは、製造業や小売業の国際競争力に、静かに負の外部性(Negative Externality)として影響を与え続けています。

- 地域活力の衰退: 国鉄改革の際は採算性を最優先し、不採算ローカル線の社会的便益(地域住民のアクセス、生活基盤)を切り捨てました。地方自治体の財政に鉄道維持の責任を転嫁した結果、地方自治体の衰退が進み、日本全体の地域活力の低下という構造的な問題に繋がっています。地方の負の外部性(衰退)を解決するには、地方自治体(財源不足)とJR(採算性優先)のどちらも単独では動けず、「国が責任を負うことへの強い忌避感」が解決を遅らせています。

我々が今取り組むべきは、過去の責任追及ではなく、「公的負担」を「リスク」ではなく、「持続可能性のための戦略的コスト」として再定義することです。

衰退の道を抜け出すための「ゲーム理論」

現状の政策が「安定」に固執する限り、人口減少や地方衰退という環境変化に対応できず、縮小の罠から抜け出せません。現在の政策は、「安定」を選んだアクターに高い利得を与える「囚人のジレンマ」構造にあります。

このジレンマを解消し、「協調的なリスクテイク(攻め)」を誰もが選択するナッシュ均衡(誰も選択を変えない安定した状態)とする制度を設計する必要があります。以下は制約を乗り越えられた場合の例です。

| 政策転換の鍵 | 現状の「守り」のドクトリン | 「攻め」のガバナンスの例 |

| JRへのインセンティブ | 地域独占による安定収益に安住。 | 外部性獲得連動型減税:貨物シェアや技術輸出の目標達成に報酬を与える。 |

| 政府のガバナンス | 「公的負担回避」が最優先。 | 戦略的投資の特別枠: 将来の成長リターン(例:技術輸出、GHG削減効果)に資する戦略的R&D投資やインフラ投資を、既存の財政規律から切り離した特別予算枠で可能にする。 |

| 社会的コストの認識 | ローカル線廃線による地域の損失を無視。 | 地方衰退コストの内部化: 鉄道廃線に伴う経済損失を定量化し、その損失額を政府の予算評価指標に組み込む。 |

米国の鉄道政策は、単なる規制緩和に留まらず、コンテスタビリティ理論(Contestability Theory)に基づく戦略的な市場設計と巨額な投資を伴うことで、マクロ経済的なリターンを最大化しました。これは、借金を政府負担にした後、安定を最優先した日本の政策とは対照的です。政策決定者が「財政リスク回避」という慣性を打ち破り、インフラを「コスト」から「成長のエンジン」へ再定義するインセンティブ構造の転換が、低成長の呪縛を解き、再び日本の国力を高めると思えます。

ただし、守りのドクトリンにある限りこの方向には進まず、政策決定には法的・実務的な数多くの調整や困難が伴います。国民・官僚にとってより良い社会を実現するためにも、まずはドクトリンの見直しが必要と思われます。

注意

以上の文書はAI Geminiが生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。