皆さんは普段、電車やバスを「移動手段」として、宅配便を「モノを運ぶサービス」として、ごく当たり前に利用しているでしょう。私たちの生活は、これら「公共交通」と「物流」という二つの巨大なシステムに完全に依存しています。

皆さんは普段、電車やバスを「移動手段」として、宅配便を「モノを運ぶサービス」として、ごく当たり前に利用しているでしょう。私たちの生活は、これら「公共交通」と「物流」という二つの巨大なシステムに完全に依存しています。

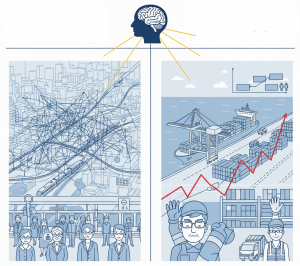

しかし、社会学者の目には、これらは単なるインフラや経済活動として映りません。これらは、社会の公平性、権力構造、都市のあり方、環境問題、そして個人の自由といった、社会の根底を規定する「社会システム」であり、「強力な社会的な力」なのです。

本記事では、社会学の主要な概念や研究、特に「モビリティ(移動性)」の視点を取り入れることで、公共交通と物流が私たちの社会にもたらす影響を、歴史的な変遷を追いながら、解き明かします。この視点を持つことで、日常が、これまでとは違った風景に見えてくるはずです。

動画解説

音声解説(18分)

社会学 当たり前の裏側を探る:社会学が解き明かす公共交通と物流に潜む「支配のテクノロジー」

Ⅰ. 公共交通と物流:社会構造の変遷

公共交通と物流の歴史は、産業革命、都市化、そしてグローバル化という社会の巨大な転換期と深く結びついています。社会学は、技術の進歩だけでなく、それが社会の人間関係や構造をどのように変えてきたかに注目します。

1-1. 黎明期と社会的一体感の形成(19世紀後半)

日本 鉄道開業(Wikimedia)

この時代、鉄道は、距離と時間の感覚を革命的に変えました。

社会の一体感の形成: 鉄道網の普及は、物理的な移動時間を短縮しただけでなく、時間の感覚を統一しました。地域ごとにバラバラだったローカルタイムを廃止し、全国共通の「標準時(Standard Time)」が導入されたのは、主に鉄道の安全かつ効率的な運行のためです。政治学者ベネディクト・アンダーソンが論じたように、この「同時性(Simultaneity)」の感覚こそが、互いに見知らぬ人々が「同じ国民国家のメンバーである」と感じる「想像の共同体」、すなわち国民意識の基盤を築きました。

物流の集中: 鉄道と蒸気船による大量輸送が可能になり、工場が特定の立地(港や駅の近く)に集中し、都市への人口集中(都市化)を促しました。

1-2. 自動車中心主義の確立(20世紀中頃)

第二次世界大戦後、自家用車が爆発的に普及し、社会の構造は一変します。

公共交通の衰退と郊外化: 自動車は「自由」と「成功」の象徴となり、都市計画は自動車を前提とする「自動車中心主義(Auto-centricity)」へと移行しました。高速道路が整備され、都心から離れた郊外に住宅が拡散する郊外化が加速。これは、公的なインフラ投資が、自動車を所有する中流階級の利益を優先するという政治的な選択の結果でした。

物流の分散化: 鉄道貨物輸送から、柔軟性に富むトラック輸送が主役に躍り出ます。道路網の発達は、工場や倉庫の立地をより柔軟にし、広大な工業団地や流通センターが郊外に生まれる基盤となりました。

不可視化された外部不経済

自動車は、初期の蒸気自動車や路面電車に比べて汚染が少なく、静かであるというイメージ戦略とともに普及しましたが、その後の社会規模での影響は甚大です。

- 石油産業と政治的結託: 自動車の普及は、石油産業の巨大な成長と不可分です。化石燃料への依存は、単にエネルギー問題であるだけでなく、地政学的紛争や権力構造(例:中東政策)と深く結びついています。自動車は、このグローバルな石油供給体制を正当化し、維持するための「端末装置」として機能します。

- 汚染の分散と不可視化: 個々の自動車の排出量は小さくても、その集合体は都市の大気汚染の主要因です。また、騒音や温室効果ガス排出といった「外部不経済」は、都市の住民全体、そして地球規模の将来世代に押し付けられます。

- 環境正義の問題: 低所得者層やマイノリティが多く住む地域は、高速道路や産業施設の近くに位置することが多く、自動車による排気ガスや騒音といった環境負荷を不均衡に押し付けられるという環境不正義の問題を引き起こします。

1-3. デジタル化と流動性の支配(現代)

2000年代以降、IT技術とグローバル化が、移動とモノの流れのスピードと規模をさらに加速させました。

超効率化の追求: コンテナ化とデジタル技術によるサプライチェーン管理(SCM)により、物流は国境を越えた超効率化を達成しました。

モビリティ・ターンの時代: 一方で、公共交通のあり方も再評価されています。環境問題や都市の渋滞、そして高齢化に伴う「モビリティ格差」の深刻化を受け、「いかに持続可能で公平な移動システムを構築するか」という課題が、社会学や都市計画の中心テーマとなっています。

Ⅱ. 公共交通の社会学的位置付け:移動の公平性を問う

公共交通は、単に人を目的地に運ぶ機能を超えて、社会の公平性、都市空間の構造、そして個人のアイデンティティに影響を与える、生きた社会システムです。

2-1. モビリティーズ・ハンドブックと「モビリティ・ターン」

モビリティ研究の権威であるジョン・アーリとミミ・シェラーらが提唱した「モビリティ・ターン」は、社会学に革命をもたらしました。これは、従来の社会学が「定住主義(Sedentarism)」、つまり「社会は固定的な場所に属している」という前提に立っていたことを批判し、「移動(Mobility)」こそが現代社会を形作る中心的な力であると主張します。

五つの移動: アーリは、

- 身体的な移動(通勤、観光)

- モノの移動(物流)

- 情報・アイデアの移動(メディア)

- バーチャルな移動(通信)

- コミュニケーションの移動

という「五つの移動」が互いに絡み合い、社会構造を生み出していると論じました。この視点により、公共交通は、単に人を運ぶ技術ではなく、社会のあらゆる流れを支える基盤的な「流れのシステム」として捉えられます。

2-2. 移動権と公共交通利用者のスティグマ問題

公共交通が直面する最も深刻な社会学的な問題の一つが、「アクセス格差」とそれに関連する「スティグマ(烙印: Stigma)」です。

移動権: 社会学者は、移動の機会は、働く、学ぶ、生きるための基本的な機会を保障する「移動権」として認識されるべきだと主張します。公共交通の役割は、この移動権を社会のあらゆる構成員に保障することにあります。

スティグマの問題: 自動車社会が確立する中で、「自家用車を持てない人々=社会的弱者」という負のイメージ(スティグマ)が公共交通利用者、特に地方の高齢者や低所得者に付きまとうようになりました。このスティグマは、単なる感情的な問題ではありません。

- すべての人の社会インフラとして扱われなくなる

環境負荷の低減や渋滞緩和など、「すべての人」に利益をもたらす普遍的な社会インフラではなく、「自動車を持てない特定の人々を救済する手段」と見なされることで、税金投入や積極的な整備への社会的合意が得られにくくなる。 - 利用を避けられる

スティグマを恐れ、特に若者や活動的な高齢者が公共交通の利用を避け- 「引きこもり」の要因: 地方の高齢者が免許を返納した後、公共交通の利便性が低い上に「バスを利用するのはみっともない」と感じ、外出を控えるようになるケースは少なくありません。これにより、健康の悪化や認知症の進行、孤立を招き、社会的な活動から遠ざけられてしまいます。

- 機会の制約: 公共交通の不便さとスティグマが相まって、就労機会、教育機関へのアクセス、医療・福祉サービスの利用などに制約が生じます。これは、移動の自由(モビリティ権)が保障されていない状態であり、社会的排除の一種です。

- 「公共交通が利便性の低いサービス」として扱われ、さらに衰退していくという「負のスパイラル」を生み出す

スティグマは、社会が移動の自由を平等に分配できていないという、政治的・経済的な格差を可視化するものです。

2-3. 都市構造の形成と公共空間の創出

都市構造の形成: 鉄道やバスの路線網の整備は、都市の発展パターン(例:ターミナル駅中心、郊外への拡散)を決定づけ、土地利用や不動産価値にも影響を与えます。公共交通の衰退は、そのまま地方都市の衰退やゴーストタウン化に直結します。

公共空間の創出: 電車内、駅の待合室、バス停は、多様な社会階層や属性の人々が、一時的に身体を寄せ合う「公共空間」です。ここでは、社会規範、マナー、異文化間の遭遇といった、都市社会における相互作用のダイナミクスが日々生まれています。公共交通の利用は、私的な空間である自動車から離れ、社会的なルールや他者との関係性を意識せざるを得ない重要な社会体験を提供します。

2-4. 環境と持続可能性

現代において、公共交通は環境社会学の視点から再評価されています。

環境負荷の軽減: 公共交通機関は、自家用車に比べて一人当たりの二酸化炭素排出量が格段に低く、気候変動対策の切り札と見なされています。

持続可能なライフスタイルの推進: 公共交通への積極的な投資は、自動車依存から脱却し、徒歩や自転車、公共交通を組み合わせる「サステナブルなモビリティ」を可能にする、持続可能な都市モデルへの転換を意味します。

2-5.社会学的な対応と課題

社会学の研究は、スティグマを解消し、モビリティ格差を是正するための視点を提供します。

- 価値観の変革: 自動車を「ステータス」とする価値観から、公共交通を「サステナブルなライフスタイル」「賢い選択」とする価値観への転換を促す必要があります(例:公共交通のデザイン性の向上、MaaSによる利便性の強調)。

- 移動権の保障: 公共交通を「移動権」(交通権)を保障するための不可欠な社会サービスとして位置づけ、地理的・経済的要因にかかわらず、誰もが最低限の移動を確保できる環境整備を政策的に推進すること。

- 多様なモビリティの統合: 自動車依存社会から脱却し、多様な移動手段(自転車、シェアリングサービス、デマンド交通、公共交通)をデジタル技術(MaaSなど)で統合し、利便性の高い移動体験を提供することで、公共交通のイメージを刷新することが求められています。

Ⅲ. 物流の社会学的位置付け:見えない支配のテクノロジー

物流(ロジスティクス)は、私たちが意識しない場所で機能していますが、その社会的な影響力は絶大です。社会学は、その「見えない」力を可視化します。

3-1. 『The Deadly Life of Logistics』:軍事と資本の融合

デボラ・カウフマンの著書『The Deadly Life of Logistics(物流の死活的な生)』は、物流に対する私たちの見方を根底から変えます。

支配のテクノロジー: カウフマンは、ロジスティクスを単なる経済の効率化ではなく、「軍事戦略、帝国主義、そして資本主義的支配の技術」として捉え直しました。軍事的な兵站(へいたん)の論理から発展しており、その目的は、モノの移動を通じて空間、時間、そして労働者の生命を厳格に編成し、コントロールすることにあります。

製造基盤の確立とグローバル化: 物流は、コンテナ輸送の標準化とIT技術により、国境を越えたグローバルな分業体制(サプライチェーン)を確立しました。このシステムは、企業が世界中で最も安価な労働力と資源を瞬時に入手することを可能にし、現代のグローバル資本主義の物理的な基盤を築きました。

3-2. 労働とジェンダー:高速化が強いる負担

物流の効率化は、現場の労働者に対して過酷な負担を強いています。

時間の統制と非正規化: ジャストインタイム(JIT)やEコマースの拡大による「即日配送」は、「遅れ」を許さないという極度の時間的プレッシャーを、トラック運転手や倉庫作業員にかけます。労働者の身体は、この高速なスケジュールに服従させられ、労働は細分化され、非正規化される傾向が強まります。

ジェンダーとケア・ロジスティクス: 家族の生活を維持するための買い物、食料品の管理、家庭内でのモノの移動、家族の送迎といった「ケア・ロジスティクス」は、しばしば女性の役割とされ、可視化されにくい負担となっています。宅配サービスは、この負担を一部軽減する一方で、「配送する側」の労働者に負担を転嫁しているという側面があります。

3-3. インフラの不可視化と環境負荷

物流インフラは、社会の構造を決定づけながらも、一般の消費者からは意識されにくい「不可視のインフラ」となっています。

空間の再編と規制の穴: 巨大な港湾や倉庫、流通センターは、都市の空間利用を規定しますが、これらはしばしば経済特区(フリーゾーン)として扱われ、労働規制や環境規制が緩和される「規制の穴」として機能します。

環境負荷の隠蔽: グローバルな高速輸送(大型船舶や貨物機)は、莫大な化石燃料を消費し、地球規模の環境破壊を加速させています。物流の「効率」という美名のもとに、この環境負荷(外部不経済)は商品の価格や消費者の目から隠され、将来世代や周辺住民に転嫁されています。社会学は、この倫理的なトレードオフを可視化し、環境正義の観点から問題提起を行います。

Ⅳ. 参照文献と論文リスト

本記事の分析の基盤となった、社会学および関連分野の主要な文献・概念を以下に示します。

1. 公共交通・モビリティに関する主要文献

- ジョン・アーリ (John Urry)(英)『社会を移動する (Sociology Beyond Societies)』2000

モビリティ・ターン、ネットワーク、流動性。交通を社会学の中心概念として捉え直した基礎文献。 - ミミ・シェラー (Mimi Sheller)(米)『モビリティーズ・ハンドブック (The Handbook of Mobilities)』2006

モビリティの理論的枠組み、ジェンダー、政治学との関連の体系化。 - ベネディクト・アンダーソン (B. Anderson)(米)『想像の共同体:ナショナリズムの起源と流行』1983

同時性の感覚、ナショナリズムの形成における時間と交通インフラの役割。 - ヴォルフガング・シヴェルブシュ (W. Schivelbusch)(独)『鉄道の旅:19世紀空間と時間の工業化』1977

鉄道による知覚と空間・時間の圧縮に関する古典的研究。

2. 物流・サプライチェーンに関する主要文献

- デボラ・カウフマン (Deborah Cowen)(加)The Deadly Life of Logistics 2014

物流の政治学。軍事、帝国主義、労働規制、国境管理との関連。 - アンナ・ツィン (Anna Tsing)(米)『マツタケの末端(The Mushroom at the End of the World)』 2015

グローバル・サプライチェーンにおける「非-計画的な」側面、資本主義の周縁での労働と環境問題。 - 山本 哲士(日)『「日本」物流システムの社会学』1999

日本特有の物流システムの社会文化的背景と構造分析。

ひとり一人の選択、社会的な意味

以上、見てきたように、公共交通と物流は、私たちが日々利用する「サービス」であると同時に、社会的な権力、格差、歴史、そして未来を内包する巨大なシステムです。社会学の視点は、このシステムを技術決定論や経済効率だけで判断するのではなく、社会的公正、環境倫理、移動の権利といった規範的な視点から分析することを可能にします。

次にあなたが電車に乗る時、あるいはネットで注文した商品を受け取る時、ぜひこのシステムを単なる「利便性」としてではなく、「社会の生きた構造」として捉え直してみてください。あなたの移動の選択や消費行動が、地球の裏側や未来の社会とどのように繋がっているのかが見えてくるはずです。

Wikipedia記事

Wikipediaの「社会学」記事は日本語版もありますが、英語版はより多くの情報が収録されています。

社会学全体の動画解説

社会学全体の音声解説

社会学入門:構造か主体性か?古典からデジタル社会まで探る「社会を見るレンズ」

注意

以上の文書はAI Geminiが生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。