ビジネスの世界では、ある企業が競合になったり協力関係になったりします。敵味方に色分けしても市場はどんどん変わり、敵だらけになれば孤立してしまいます。従来は競合していた船・鉄道・トラックが協調する巨大なインターモーダル輸送網はなぜ実現できたのでしょうか?道路を拡張しても渋滞が酷くなるのはなぜでしょう?その影にはゲーム理論による市場設計がありそうです。

ビジネスの世界では、ある企業が競合になったり協力関係になったりします。敵味方に色分けしても市場はどんどん変わり、敵だらけになれば孤立してしまいます。従来は競合していた船・鉄道・トラックが協調する巨大なインターモーダル輸送網はなぜ実現できたのでしょうか?道路を拡張しても渋滞が酷くなるのはなぜでしょう?その影にはゲーム理論による市場設計がありそうです。

ゲーム理論は、ジョン・フォン・ノイマンとオスカー・モルゲンシュテルンの共著『ゲームの理論と経済行動』(1944年)によって誕生した学問であり、複数主体が関わる意思決定の問題を数学的なモデルを用いて研究します。当初は新古典派経済学への批判として生まれましたが、1980年代の「静かな革命」を経て、現在では経済学の中心的役割を担うようになりました。理論は主に協力ゲームと非協力ゲームに分けられ、それぞれ提携形、戦略形、展開形などの表現形式や、ナッシュ均衡、サブゲーム完全均衡といった様々な解概念を持ちます。さらに、この分野は行動経済学や進化ゲーム理論を通じて限定合理性の研究を取り込み、近年では市場設計(マーケットデザイン)として現実の制度設計にも応用されています。

以前、紹介した公共選択論・情報の経済学などはゲーム理論で説明ができるそうです。植木算や鶴亀算に対する方程式みたいな位置付けなのかなと思えます。

目次

動画解説

音声解説(22分)

AI NotebookLMで生成した詳細の音声解説です。

競合が協力するマジック!「囚人のジレンマ」から解き明かす、ビジネス・物流・交通の裏側に潜むゲーム理論と仕組みのデザイン

目次

- ナッシュ均衡とは

- 社会への適用事例:公正な仕組み(市場設計:マーケットデザイン)

- 公共交通への拡張:移動コストの再定義

- インターモーダル輸送とゲーム理論:なぜ協力が必要か

- 結論:ゲーム理論と未来社会のデザイン

見えないルールを読み解く科学、ゲーム理論

ゲーム理論は、複数の意思決定主体(プレイヤー)が存在し、それぞれの行動が互いの結果に影響を与える「戦略的相互作用」を科学的に分析する学問です。これはゲーム盤の戦略分析に留まらず、企業の競争戦略、国際政治、現代社会の複雑なシステム設計、特にオークションや交通計画といった分野において不可欠なツールとなっています。皆が利益を追求ると、落ち着く所に落ち着く「均衡」を予測し、さらに望ましい方向にシステムそのものを設計し直すゲーム理論の考えを、具体的事例を通じて解してみます。

ナッシュ均衡とは

ゲームの三要素と戦略的相互作用

ゲーム理論は、複雑な現実の競争を単純化しモデルに落とし込みます。モデルは主に三つの要素で構成されます。一つ目はプレイヤー(意思決定主体)、二つ目はプレイヤーが取りうる戦略(行動の選択肢)、三つ目は戦略の組み合わせによって各プレイヤーが得る利得(報酬や損失)です。誰がどう戦い何を得るかですね。3つの要素で成り立つ「ゲーム」を分析し、個々のプレイヤーが利己的に振る舞った場合にどのような結果(均衡)に収束するかを予測します。この場合、プレイヤー同士が事前に協定を結ばない非協力ゲームが主流になります。

「囚人のジレンマ」:個人最適と全体最適の乖離

ゲーム理論の最も有名な事例として「囚人のジレンマ」があります。これは、二人の囚人AとBが、互いに協調する(黙秘する)ことが全体として最も罰が軽くなるにもかかわらず、個人の利益を追求した結果、互いに不利な結果(自白する)へと向かってしまう状況です。個々人が合理的な選択を追求した場合であっても、その結果が必ずしも集団全体にとって最適な結果を生まなくなるのです。利己的な行動が予測可能であり、その予測の結果が非効率になる、この現実がゲーム理論が使われる理由なのです。

ナッシュ均衡:誰も後悔しない「安定点」

囚人のジレンマにおける「自白・自白」の状態は、ナッシュ均衡と呼ばれます。ナッシュ均衡は、

「相手の戦略が固定されていると仮定したとき、どのプレイヤーも自分の戦略を一方的に変更しても、現在の利得より大きな利益を得ることができない状態」

として定義されます。つまり、誰もが自分の選択を後悔しない「安定した結果」です。ゲーム理論では、このナッシュ均衡が予測可能なため、複雑な社会経済システムや、交通ネットワークの安定した渋滞レベルを事前に推定する予測手法に使えるのです 。

社会への適用事例:公正な仕組み(市場設計:マーケットデザイン)

オークション理論の進化とノーベル賞の貢献

ゲーム理論は、単なる分析ツールではなく、社会的な仕組みそのものを設計する工学的なツール、すなわちメカニズムデザインの基盤として機能しています。その具体的な成功事例がオークション理論です。ポール・ミルグロム教授とロバート・ウィルソン教授が「オークション理論の改善と新たな方式の開発」に貢献し2020年のノーベル経済学賞に選ばれました。彼らの功績は、電波周波数などのように、従来の方法では公正かつ効率的に販売することが難しかった財・サービスのための新たなオークション方式を設計した点にあります 。この設計は、世界中の売り手、買い手、そして納税者に利益をもたらしました 。

「共通価値」と「勝者の呪い」

オークションの課題は、財の価値が参加者間でどのように認識されるかによって大きく異なります。参加者が個人的な効用に基づいた価値(私的価値)だけでなく、市場全体の情報に依存する客観的な価値(共通価値)を考慮しなければならない場合、判断は極めて複雑になります 。 特に共通価値が高いオークションで問題となるのが「勝者の呪い」です。落札者が市場参加者の中で最も楽観的(すなわち、過大評価)な評価を下しすと、その財の価値以上に高値をつけ、損をしてしまう現象です 。ミルグロムとウィルソンらの開発した新しい方式は、プレイヤーが持つ情報や不確実性を巧みに考慮することで、この「勝者の呪い」のリスクを減らし、情報の非対称性を克服するように設計されています。

メカニズムデザイン—利益と効率性の両立

オークション理論の進化は、メカニズムデザインの重要性を示しました。参加者が利己的に行動しても、その結果が社会全体にとって最も望ましい結果(例えば、電波の効率的な利用や国庫収入の最大化)に収束するように、あらかじめゲームのルール(仕組み)を設計するのです。つまり、ゲーム理論は、プレイヤーの行動を予測するだけでなく、望ましい均衡へと強制的に誘導するインセンティブ構造を設計することを可能にします。電波周波数オークションの成功は、プレイヤーの利己的な行動が、設計されたルールの中で社会全体の利益に結びつくという、メカニズムデザインの究極の事例です 。

公共交通への拡張:移動コストの再定義

時間費用から一般化費用へ

交通量配分理論は、道路交通だけでなく、自家用車と公共交通といった交通モードの選択にも容易に拡張できます。この拡張を行う際には、単に移動にかかる時間(時間費用)だけでなく、利用者が感じるすべての戦略的なコストを含めた一般化費用(Generalized Cost)を用います 。 公共交通機関(例:鉄道)の利用者が経路やモードを選択する際、考慮に入れる「費用」は、運賃や移動時間だけではない。一般化費用には、駅までのアクセス時間、乗り換え時の待ち時間、そして車内混雑による不快感や、寒い暑いといった環境要因も含まれます 。交通政策の目標が、自家用車から公共交通への需要シフトである場合、政策立案者はこの一般化費用全体を下げるための戦略的な投資を行う必要があります。例えば、運行頻度を上げて待ち時間を減らすだけでなく、混雑緩和や駅環境の改善によって利用者の「不快費用」を軽減することは、公共交通の一般化費用を下げ、結果として交通モードの均衡を社会的に望ましい状態へと誘導するための有効なゲーム理論的戦略となります。

究極のパラドックス:インフラ整備が渋滞を招く理由

ブライスのパラドックスの検証

ブライスのパラドックスの検証

交通ネットワークにおけるナッシュ均衡(UE)が全体最適と乖離する最も劇的な例が、ブライスのパラドックスです。これは、「ある区間に新たな道路を追加し、交通容量が増加したにもかかわらず、システムの利用者全員の平均所要時間が増加してしまう」という、直感に反する現象です 。 このメカニズムは、インフラの改善が、ドライバーの戦略的なインセンティブ構造を変化させてしまうことに起因します。道路を追加すると、一部のドライバーは新設された道路が「個別最適」であると判断し、一斉に経路を変更します(これを誘発需要と呼びます)。その結果、元々混雑していなかった従量区間(交通量に応じて所要時間が延びる道路)に交通量が集中し、全体としてより悪い均衡状態(より時間がかかるUE)へと収束してしまいます。

個人の合理性とシステムの脆弱性(無秩序の代償)

ブライスのパラドックスは、「個人の合理的な選択が、集団的な非合理を生む」という囚人のジレンマが、大規模な交通ネットワークで発現した例です。一人のドライバーの利己的な経路選択が、他のドライバーに「渋滞」という形でコスト(外部性)を押し付けるのです。

この現象が示す政策的教訓は重大です。交通計画は、単に物理的なインフラを増強するだけでなく、利用者のインセンティブ設計を最優先しなければならないのです。道路を閉鎖する、あるいは渋滞課金などの料金制度を導入することで、個人の戦略的な利得構造を操作し、システム全体にとって最適な交通量配分(全体最適)を達成できる可能性が開かれます。ゲーム理論の役割は、この「無秩序の代償」(個人最適と全体最適の乖離)を最小化するための規制やインフラ整備を、均衡分析を通じて予測・評価することにあるのです 。

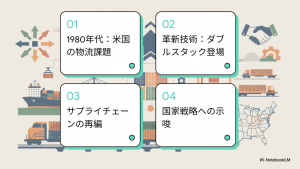

インターモーダル輸送とゲーム理論:なぜ協力が必要かとロングビーチ港(右)両港には政府が整備した鉄道貨物新線アラメダコリドーが接続する-300x245.jpg)

インターモーダル輸送は、複数の異なる事業者(鉄道会社、トラック運送会社、船会社、港湾ターミナル)が関わり、それぞれが自分の利益を最大化しようと行動します。しかし、全員が自分の利益だけを追求すると、システム全体が非効率になり、誰も得をしない結果になることがあります。

このような「複数の意思決定主体(プレイヤー)が存在する状況での相互作用」をゲーム理論では数学的・科学的に分析します。インターモーダル輸送においては、プレイヤー間の「協調(協力)」と「非協調(裏切り)」のどちらが、最終的に全体の効率(労働生産性、コスト)を高めるのかを分析するために利用されます。

プレイヤーとゲームの構造

インターモーダル輸送における主要なプレイヤーは以下の通りです。

| プレイヤー | 追求する利益 | 協力しない場合の行動(非協調) |

| 鉄道会社 | 輸送量、収益、設備の高稼働率 | 貨物を受け入れる条件を厳しくする、ダイヤの柔軟性を欠く |

| トラック事業者 | 運転手の労働時間短縮、収益 | 鉄道ターミナルでの荷役を待たずに、割高でも自社のトラックで長距離輸送を行う |

| 港湾・ターミナル | ターミナルの高効率な回転、混雑回避 | コンテナの滞留期間を短くするため、早急に引き取りを要求する |

| 荷主(メーカー・小売) | トータルコスト削減、定時性、在庫削減 | コストの安い輸送モードを都度選択し、安定的な利用を避ける |

ゲーム理論が解く課題:「囚人のジレンマ」

インターモーダル輸送が抱える非効率性の根源は、「囚人のジレンマ」によく似ています。

行動の選択

| プレイヤーA(鉄道) | プレイヤーB(トラック) |

| 協調:サービスレベル、柔軟性を上げる努力をする | 協調:鉄道に貨物を任せ、労働生産性を上げる |

| 非協調:自社の利益を優先し、運賃を維持 | 非協調:自社の利益を優先し、輸送貨物量を維持 |

- 総費用の高止まり: トラックの独占が続き労働力不足に陥り、物流コストがが高止まりする。鉄道の投資不足で市場の失敗に陥る。

- 総費用の低下: 鉄道とトラックでコストを分け合い、労働生産性が上がり、全体コストが下がり、収益も安定する。

現状の解釈:ナッシュ均衡の罠

日本におけるインターモーダル輸送の非効率な状態は、「ナッシュ均衡(Nash Equilibrium)」として説明できます。

- 鉄道事業者(プレイヤーA)は、トラックが長距離輸送を続けている状況下では、ターミナルやインフラへの巨額投資(協調のコスト)を行っても、回収できる確証がないため、現状維持(非協調)を選ぶのが合理的です。

- トラック事業者(プレイヤーB)は、鉄道のサービスレベルやトータルコストが柔軟性に欠けている状況下では、自社でコントロールできるトラック長距離輸送(非協調)を続ける方が、顧客への責任を果たせるという点で合理的です。

このように、互いに合理的な行動(非協調)を選び合った結果、私たちは最も効率の良い「パレート効率的な状態」(最適解)に到達できず、輸送力不足と高コストに悩まされ続けているのです。

メカニズム設計の導入

この「ナッシュ均衡(非効率な現状)」から「最適解(協調)」へとシステムを移行させるためのメカニズム設計(Mechanism Design)では、裏切りたくなる誘惑を打ち破り、プレイヤーが自発的に協力行動を選ぶようにルールとインセンティブを設計することになります。

- ゲーム理論のフォーク定理(Folk Theorem)では、取引が長期的な反復ゲームになると全体最適に向かうため、協力の鍵となります。一度の取引で裏切って短期的な利益を得るよりも、「長期的な協力関係から得られる安定した利益」の方が上回るようにすれば、プレイヤーは自発的に協力行動を選び続けます。この長期的なコミットメントを担保するのが、輸送量保証契約や、一貫運賃(Through Rate)というルールです。

一貫運賃による費用構造の統合と透明化:

- 一貫運賃は、鉄道の幹線輸送コストとトラックの通運コストを統合し、一つの運賃として提示します。これにより、中間マージンや手配の煩雑さ(協力のコスト)を排除し、トラック事業者は「長距離トラック輸送を続けるよりも、一貫運賃にコミットする方が収益と労働生産性が確実に向上する」という合理的な判断ができるようになります。

ペナルティと報酬(インセンティブの最適化):

- システムを乱す行動(例:コンテナ滞留によるターミナル混雑)には厳格なペナルティ(超過料金)を、システムに貢献する行動(例:オフピーク時の集荷、鉄道輸送の安定的な利用)には報酬(優先的なサービス、割引)を課します。ゲーム理論は、このペナルティと報酬の最適な水準を算出し、全てのプレイヤーが協力することが最も合理的な「協調のナッシュ均衡」が実現するよう、ルールを設計する枠組みを提供します。

インターモーダル輸送におけるゲーム理論の適用は、「個々の最適化」という自然な行動を「システム全体の最適化」へと導くための協調的なビジネスモデル設計に他なりません。米国で行われた1990年の調査では、協調の必要性について指摘され、現在は大成功を収めています。

結論:ゲーム理論と未来社会のデザイン

ゲーム理論は、私たちが直面する企業の競争、公共財の配分、そして都市の交通流など、あらゆる戦略的課題において、安定した結果(均衡)を予測し、その均衡を望ましい方向に誘導するための厳密な科学的枠組みを提供します。現代のメカニズムデザインは、利己的な行動原理を否定するのではなく、それを前提として社会のルールを最適に設計します。ノーベル賞を受賞したオークション設計や、交通ネットワークにおける利用者均衡分析は、このアプローチが巨大な経済的・社会的利益を生むことを証明しています。

今後、自動運転車が普及し、AIによる戦略的な経路選択が増えるスマートシティの時代においては、AI同士の相互作用もまたゲーム理論の枠組みで分析・設計される必要があります。物流システムにおける配送ルートの最適化や、複雑な公共インフラの効率的な管理において、ゲーム理論を活用すれば「システムのルールメーカー」として、今後も大きな役割を果たしていくでしょう。

注意

以上の文書はAI Geminiが生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。