日本の地方が抱える「公共交通の赤字」や「人口減少」といった問題は、表面的な事象にすぎません。本記事では、途上国の貧困問題の解決を目指す開発経済学(Development Economics: DE)を通すと、地方衰退の構造的な原因、その解決策、さらには日本が抱える政策評価手法の後進性などが見えてきます。

日本の地方が抱える「公共交通の赤字」や「人口減少」といった問題は、表面的な事象にすぎません。本記事では、途上国の貧困問題の解決を目指す開発経済学(Development Economics: DE)を通すと、地方衰退の構造的な原因、その解決策、さらには日本が抱える政策評価手法の後進性などが見えてきます。

目次

動画解説

音声解説(20分)

開発経済学が解き明かす日本の地方衰退:貧困の罠、抽出的制度、そして「社会的共通資本」への投資転換

1. 開発経済学の視点:日本の地方が陥る「貧困の罠」

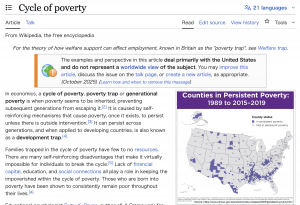

地方の衰退は、単なる経済活動の縮小ではなく、開発途上国がしばしば陥る「貧困の罠(Poverty Trap)」酷似した、複合的な負の連鎖であると考えられます。

1-1. 貧困の罠の構造

開発経済学における「貧困の罠」とは、投資すべき資源(インフラ、教育、健康)が不足しているために生産性が上がらず、その結果、さらに貧困から抜け出せなくなるという、負のフィードバックループを指します。

| 開発経済学のテーマ | 途上国での具体例 | 日本の地方での具体例 |

| 資本の欠如 | 灌漑施設や電力網の不備による生産性の低下。 | 地方の公共交通インフラの廃止・縮小による移動能力の低下。 |

| 所得の低迷 | 低賃金労働と貯蓄不足。 | 若者の流出、高齢化による税収の減少と地域経済の縮小。 |

| 負の連鎖 | 低所得→教育・健康への投資不足 →生産性低下 →低所得… | 公共交通の廃止→移動困難→病院・学校・職場へのアクセス低下 →さらなる人口流出→交通の存続困難… |

日本の地方では、特に公共交通の衰退が、アマルティア・センの提唱する「移動する、働くといった人間の基本的潜在能力(Capabilities)」を制限しています。その結果、教育や医療へのアクセスが低下し、地域経済の負のスパイラルを加速させています。公共交通は単なる「赤字事業」ではなく、「持続可能な地域社会を維持するためのインフラ資本」であるという視点が必要です。

1-2. 制度の失敗:包摂的 vs. 抽出的

ノーベル賞経済学者ダロン・アセモグルらが提唱した「制度の経済学」は、国の成否は「制度(Institution)」にかかっていると説きます。

- 包摂的(Inclusive)制度: 広く国民の参加とインセンティブを促し、経済的機会と権限を共有する制度。

- 抽出的(Extractive)制度: 一部のエリート層や中央集権的な機関が資源を「抽出(抜き取り)」し、大多数の国民から機会と権限を奪う制度。

日本の地方における問題は、「中央集権的かつ抽出的な制度」の側面に深く関わっています。

- 資源配分の硬直性: 道路予算が鉄道予算の約20倍という極端な配分は、モビリティ・インフラ全体を俯瞰した際の資源配分の硬直性を示唆しており、自動車交通への過度な依存を助長しています。これは、中央と地方のインセンティブが長期的な地域便益を最大化するように整合されていない、「制度の整合性の失敗」と解釈できます。

- インセンティブの整合性の欠如: 地方自治体が公共交通に投資し、それがもたらす地域経済効果(例:地価上昇、消費増)を地方税収の増加という形で適切に回収できる制度的な仕組みが不足しています。結果として、自治体は短期的な「フローの補填」に終始する傾向にあります。

2. 開発経済学が示す脱却策:人材開発と実証主義

開発経済学は、この貧困の罠と制度の失敗から抜け出すための二つの柱を提案しています。

2-1. 人間開発(Human Development)と潜在能力の拡大

制度(ルール)だけでは社会は変わりません。ノーベル賞経済学者アマルティア・センが提唱した「人間開発アプローチ」では、人間が「生きる上で何をできるか」という「潜在能力(Capabilities)」の拡大こそが開発の本質であるとします。

日本の地方においても、この視点が重要です。

- 移動の潜在能力: 公共交通への投資は、単にバスや電車を走らせるだけでなく、「移動する」「教育を受ける」「働く」といった、住民の基本的な潜在能力を維持・拡大するための社会的な投資です。

- 規範(倫理)の維持: 宇沢弘文博士の社会的共通資本論が主張する「専門的規範(プロフェッショナルな倫理)」は、まさにこの人間開発の側面です。地方行政や交通事業の専門家が、短期的な収支ではなく、地域社会の長期的な便益のために行動する倫理と能力を育成することが不可欠です。

2-2. 実証主義による政策評価(RCT)

近年、開発経済学の主流となっているのは、アビジット・バナジーらノーベル賞受賞者たちが推進するランダム化比較試験(RCT)を用いた実証主義です。これは、政策が実際に人々の生活にどのような影響を与えているのかを、統計的に厳密に検証するアプローチです。

日本の地方公共交通においても、感覚的な議論ではなく、「デマンド交通の導入は、高齢者の健康寿命をどれだけ伸ばしたか?」「公共交通の無料化は、地域消費をどれだけ増加させたか?」といった、ミクロな政策介入の効果を厳密に測定する実証主義の導入が求められます。

3. 日本が抱える後進性:CBAの罠とMCAの不在

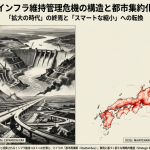

日本の公共交通やインフラ投資の評価手法が、先進国の中で後進的であることは、地方衰退の構造を固定化させている原因と思われます。

3-1. CBA(費用便益分析)がもたらす悪影響

日本では、費用便益分析(CBACost-Benefit Analysis)が依然主流ですが、その本質的な問題は、非市場価値(環境、生活の質の向上など)を「仮想の市場」の理屈で無理に換算することの妥当性と、便益が地域住民間でどのように分配されるかという「公平性」の視点を評価から除外している点です。CBAの評価期間は長期的ですが、この「分配の盲目性」が、地方のインフラ切り捨ての構造を強化しています。

CBAには次の二つの深刻な矛盾があります。

- 非市場価値評価の矛盾: 社会的価値を「仮想の市場」を前提に算定するため、根本的な理論的矛盾を抱えています。

- 公平性の考慮外: CBAは、「誰が利益を受け、誰が損をするか(公正性や分配)」という、公共政策において最も重要な視点を考慮しません。

このため、CBAは結果的に「経済効率性の低い地方インフラ(特に公共交通)」を容赦なく切り捨てる論拠となり、地方の抽出的な制度を正当化するツールとして機能してしまっているのです。

3-2. 世界の主流:多基準分析(MCA)の不在がもたらす弊害

ヨーロッパをはじめとする先進国の多くやアジアの開発では、CBAの限界を補完するため、あるいはCBAに代わって多基準分析(MCA: Multi-Criteria Analysis)を導入しています。

| 評価手法 | 主な目的 | 評価基準の例 | 採用国(交通インフラ) |

| CBA (費用便益分析) | 経済効率性 | NPV、費用便益比(B/C) | 日本(主流)、米国(補完的) |

| MCA (多基準分析) | 社会的価値の最大化と公正性 | 環境影響、社会的公平性、地域活性化、QOL向上 | EU諸国(主流)、カナダ、豪州 |

ヨーロッパをはじめとする先進国の多くでは、CBAを補完または代替する形で多基準評価(MCA)を導入しています。MCAは、環境、社会的公平性、QOLといった金銭換算が難しい多様な指標を政策決定プロセスに組み込むことを可能にします。政策提言としては、直ちにMCAを全面導入するのではなく、CBAの補助的ツールとしてMCAの要素(公平性や環境指標)を義務付け、評価手法の段階的な多角化を図るべきです。これにより、行政の透明性と説明責任を維持しつつ、社会的価値を評価に反映させることが可能となります。

MCAを導入しない弊害は明らかです。

- 社会的な価値の軽視: 環境や公平性といった非市場価値が評価段階で軽視され、政治的・公共的な議論の俎上に乗りにくくなります。

- 短期的視点の固定化: 長期的な社会的便益や持続可能性よりも、短期的な収支と経済効率性が優先される「フロー管理」の視点が固定化されます。

日本の交通政策におけるこの評価手法の後進性は、地方衰退という構造的な問題に対し、「間違った定規で測り続けている」状態を意味します。

4. 結論:視点の転換こそが地方創生の鍵

日本の地方が陥っているのは、開発経済学が長年分析し続けてきた「貧困の罠」と「制度の失敗」に似た状態です。

- 政策の転換: 公共交通への資金投入を単なる「赤字補填(フロー)」ではなく、「地域経済の維持と人々の潜在能力を拡大するための戦略的投資(資本)」と捉え直す必要があると考えられます。

- 評価手法の導入: CBA偏重から脱却し、社会的公正性や環境といった多角的な視点を取り入れたMCAを速やかに導入し、真に持続可能な地方の姿を評価すべきと考えられます。

- 公共交通を地方交付税算定基準に組み込み、地域経済への貢献度に応じたインセンティブ配分を制度化することで、地方自治体が長期的な「資本」として投資する動機づけを行うべきと考えられます。

世界が長年の研究を通じて得てきた知見を、日本の地方問題に適用し、構造的な視点の転換を図ることこそが、地方の活力を取り戻し、持続可能な社会を築くための鍵となるのでは無いでしょうか。

注意

以上の文書はAI Geminiが生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。