今まで交通の理論・手法は土木工学(交通工学)で扱われてきました。しかし、交通は多様な利用者とステークホルダーが関わり、政策学・社会学・経済学分野を跨り学際的に研究されています。そこで、交通に関わる既存の学術分野と理論を集めてみて、分類することを試みました。近年は理工系と人文系が融合しつつあり、経済学や社会学でも理論的な計算が行われています。同様に交通についても融合が進んでいる模様です。

今まで交通の理論・手法は土木工学(交通工学)で扱われてきました。しかし、交通は多様な利用者とステークホルダーが関わり、政策学・社会学・経済学分野を跨り学際的に研究されています。そこで、交通に関わる既存の学術分野と理論を集めてみて、分類することを試みました。近年は理工系と人文系が融合しつつあり、経済学や社会学でも理論的な計算が行われています。同様に交通についても融合が進んでいる模様です。

この分類はあくまで試みですし、変わっていくとは思われます。探し物の目録として活用いただけましたら幸いです。弊社でも地域公共交通の再生や改善に携わる中で、学んできたこと・会得した知識やノウハウが複雑に組み合わさっています。今まで取り上げてきたことを分類してみましたが学術分野を跨りマッピングができず、並べるに留まっています。

I. 経済的・工学的アプローチ

交通システムの効率性、投資の合理性、資源配分の最適化を追求する理論群。

費用評価と投資判断

- 費用便益分析 (CBA):交通インフラ投資の総費用と総便益を金銭換算し、政策の合理性を評価する手法。(経済学、公共政策学)

- 多基準評価 (MCA):金銭換算が難しい環境・社会価値を含む複数の基準で代替案を総合的に評価する手法。(公共政策学、経済学)

- LCC分析(ライフサイクルコスト分析):初期投資から維持管理、廃棄までを含めた総費用を評価し、財務戦略に用いる。(経済学、会計学)

市場と規制

- 外部性の概念と内部化:渋滞、環境負荷などの負の外部性を価格(例:混雑料金)を通じて市場に織り込む理論。(経済学)

- 情報の経済学:補助金や規制における情報の非対称性を分析し、最適な契約・規制設計を行う。(経済学、公共政策学)

- ゲーム理論:競合事業者間、または行政と開発業者間の利害対立と最適戦略を分析する。(公共政策学、経済学)

需要予測とネットワーク最適化

- 四段階推計法/離散選択モデル:都市圏の交通需要を予測する基本的なモデル。(交通工学、経済学)

- ネットワーク最適化理論:路線配置、ダイヤ設定など、最小コストで最大便益を得るための設計理論。(交通工学)

- オペレーションズ・リサーチ:効率的な車両配車、乗務員スケジューリングなどの運用管理。(経済学、交通工学)

II. 心理的・行動的アプローチ

人々の感情、態度、習慣に着目し、利用体験や行動変容を促す理論群。

行動変容の理論

- モビリティ・マネジメント (MM):情報提供やコミュニケーションを通じて、自発的な行動変容(モードシフト)を促す実践分野。(行動経済学、心理学)

- ナッジ理論:選択肢の設計を通じて、強制なく望ましい行動を促す手法。(行動経済学)

- 計画的行動理論 (TPB):人々の態度、規範、制御が行動意図に与える影響を分析する。(心理学)

デザインと体験の理論

- 公共交通が「選ばれる」理由:移動を変える社会心理学の力。(公社会心理学)

- サービスデザイン:顧客体験(ジャーニー)全体を設計し、サービス品質を向上させる。(デザイン学)

- 7Pマーケティング:サービス業の品質要素(Process, People, Physical Evidence)を管理し、利用者満足度を高める。(経済学、マーケティング)

- 人間工学・アフォーダンス:空間や機器が利用者に与える行動可能性(アフォーダンス)や使いやすさ(ユーザビリティ)を設計する。(デザイン学、認知工学)

- ウォーカブル(Walkable)理論:歩行の快適性、安全性、魅力を高め、歩行を誘発する都市空間の設計。(都市工学、デザイン学)

III. 社会・規範的アプローチ

交通システムが社会の公正性、権力、倫理的価値、および社会構造にどう関わるかを分析する理論群。

社会構造と価値観

- 社会共通資本:交通インフラを公共財・地域資産として捉え、その維持・管理のあり方を考察する。(経済学、公共政策学)

- モビリティ・ターン:移動(モビリティ)を社会学の中心概念とし、社会的分断、ライフスタイル、グローバル化との関係を探求する。(社会学)

- スティグマ論:特定の交通手段(例:バス、旧式車両)の利用に対する社会的な差別や偏見を分析する。(社会学)

- 価値観:交通利用が人々の環境意識や社会への態度に与える影響。(社会学、環境社会学)

権力と公平性

- 環境正義(Equity):交通政策が特定の地域や社会層に不公平な負担や利益を与えていないかを評価する。(環境社会学、都市計画)

- 移動権(Right to Mobility):交通サービスへのアクセスを基本的権利として捉え、政策で担保すべき理論的根拠。(法学、政治学)

- 地政学:交通インフラを権力や支配・収奪の手段として分析する。(政治学)

都市設計思想とコミュニティ

- 都市設計思想:田園都市(公共交通を核とした衛星都市構造)やニューアバニズム(歩行者中心のコンパクトな街づくり)など、都市形態の理想像。(都市計画、建築学)

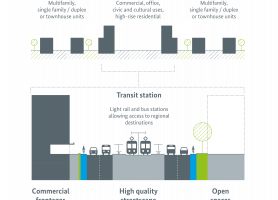

- 土地利用計画:TOD戦略(駅中心の高密度開発)やトランジットモール設計を通じて、都市空間に規範を反映させる。(都市工学、都市計画)

- プレイスメイキング:駅やターミナルを単なる機能ではなく、人々の交流と愛着の場(プレイス)としてデザインする。(建築学、都市計画)

- コミュニティデザイン:住民との合意形成プロセス論や市民活動論に基づき、交通を地域の資産として共同で支える仕組みを設計する。(コミュニティデザイン、市民活動論)

政策学

- 以上の理論や世論を元に政策を築き上げる理論(政治学・政策学)

弊社Webで取り上げた分野

弊社で取り上げた内容を学術分野別に分類してみます。主に、土木工学分野(交通工学)以外の分野について、取り上げてきました。

政治学・政策学

政策・規制

- 納得を科学する:計量経済学が拓く社会的インパクト評価とEBPMの未来

- 国際比較から見えるインフラ政策ドクトリン「縮小の罠」

- 海外支援と国内インフラ投資

- どこを突けばいい?改善支点を探し出すシステムダイナミクス

- なぜ道路に偏重投資?その鍵は公共選択論にあるかもしれない

- 図で見る規制を撤廃した欧米 民営化した日本

- 公的投資により公共交通は地域を元気にできる!事例と考え方

- 地域交通リ・デザイン eラーニング教材

政策・インフラ

- 規模の経済奪還 、北米航路ハブ港と高効率物流への転換

- 日本の交通政策とドクトリン

- ガソリン税と運賃、私たちが移動に支払う本当の対価とは?

- パッチワーク、二重基準、縦割りと単年度予算

- 英国サッチャーが作った自動車こそが自由という幻想の崩壊

- 【世界の潮流】道路を捨てて富を得た街、失敗した街

- 「自動車王国」米国で起きた破壊と道路信託基金の大変革

- こうも違ってしまった日本とフランス、その鍵は交通権

- 日本のインフラ政策

- ASEAN(東南アジア諸国連合)のインフラ政策

- 英国のインフラ政策

- 欧州のインフラ政策

- 米国のインフラ政策

- 各国比較で見るインフラ政策

- 道路から考える、暮らしやすいまちづくり(輪学 2025年度 第2回)

- 渋滞対策は広げるより賢く使う:交通需要マネジメント(TDM)が拓く社会のデザイン

経済学 (競合・協力関係を解き明かし設計する理論)

社会共通資本

計量経済学

開発経済学

ゲーム理論

情報の経済学

経済学その他

社会学(社会の関係性から解き明かし、公平性と合意を形成)

- 社会学から見える「移動」と「物流」の真実

- グローバルな知識層(エ二ウェア族)と地域住民(サムウェア族)

- 公共交通が「選ばれる」理由:移動を変える社会心理学の力

- 社会的インパクト評価 価値の「見える化」から「最大化」へ

環境社会学

市民活動・市民参加

SUMP

都市デザイン

都市思想

- インテリジェント・アーバニズムの原則

- 田園都市から公共交通志向都市開発、スマートグロースへ

- ジェイン・ジェイコブズ思想の貢献、欠点、そして日本の地方都市再生への適用可能性

- ジェイコブズに学ぶ、日本の街の活力を取り戻す鍵

- 衰退からの脱出「創造都市」

- 10月4日第20回路地サミット2025in八王子

都市計画

道路・自動車社会

- 渋滞対策は広げるより賢く使う:交通需要マネジメント(TDM)が拓く社会のデザイン

- 道路を安全・便利・快適・環境に良く楽しくするコンプリートストリート

- 自動車都市からの見直し、米国と日本で違いが生じた原因は?

- 自動車の社会的影響と消えた「路面電車郊外」

- 自動車都市を検証する

ウォーカブル

TOD

土木学

交通工学

経営(社会を動かす理論と手法)

経営形態(グローバルオペレータ)

マーケティング

顧客獲得

担い手獲得

デザイン・行動経済

DX, AI 情報工学

短期学習の技法