マーケティングを理解時、地域と対話や改善を実施するにも、日々の運行をする要員を確保するにも人材開発が必要となります。令和6年度「共創・MaaS 実証プロジェクト」(2次公募) モビリティ人材育成事業等の採択を受け、以下の3プロジェクトをお手伝いしています。また令和7年度はやさしい交通しがの人材育成を継続しています。

交通政策行政の人材育成

定期異動、部局間の壁、多様な市民、そして政治。行政の方々は本当に大変な調整を日々されています。公共交通に関しては道路等に比べて、予算も人員も少ないのですが、対象範囲は同じというさらに大変な負荷がかかります。壁や溝ができる一番の原因は「知らない」「無関心」から来ます。なので、公共交通行政について、行政機関の皆様に広く知っていただくことで、この溝や壁を埋めようと、福島大学 吉田先生のお手伝いをしてYoutubeで学べるeラーニング教材を作りました。ぜひご活用ください。カリキュラム開発をお手伝いしています。

定期異動、部局間の壁、多様な市民、そして政治。行政の方々は本当に大変な調整を日々されています。公共交通に関しては道路等に比べて、予算も人員も少ないのですが、対象範囲は同じというさらに大変な負荷がかかります。壁や溝ができる一番の原因は「知らない」「無関心」から来ます。なので、公共交通行政について、行政機関の皆様に広く知っていただくことで、この溝や壁を埋めようと、福島大学 吉田先生のお手伝いをしてYoutubeで学べるeラーニング教材を作りました。ぜひご活用ください。カリキュラム開発をお手伝いしています。

交通事業者の人材育成

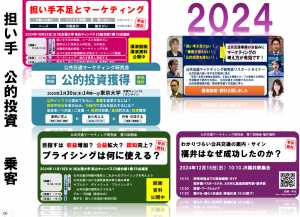

需要があって供給がある。「使われない」は、需要からズレていることが原因です。マーケティングは、変化する地域と市場に、提供するサービスを合わせて行くことで、競合に負けないようにする役割です。大事です。業界ではできていないことが多いので、幹事代表 名古屋大学 教授 加藤 博和先生の「公共交通マーケティング研究会」に参画して、啓発活動を支援しています。

需要があって供給がある。「使われない」は、需要からズレていることが原因です。マーケティングは、変化する地域と市場に、提供するサービスを合わせて行くことで、競合に負けないようにする役割です。大事です。業界ではできていないことが多いので、幹事代表 名古屋大学 教授 加藤 博和先生の「公共交通マーケティング研究会」に参画して、啓発活動を支援しています。

公共交通事業者がマーケティング技法を活用することで、担い手不足・利用者不足・公的投資不足の課題を解決していくことを、人材育成面でお手伝いしています。

市民活動の促進

公共交通は空気のような存在です。「自分たちには関係ない」と思っている方も多いです。でも、空気がなくなったら困りますよね?公共交通によって地域の暮らしやなりわいは大きく影響されます。公共交通は市民が使わないと寂れます。市民が使うかどうか、毎日投票され・運賃という募金をされているようなものです。そして、国民主権の日本ですから、市民に決定権があります。

公共交通は空気のような存在です。「自分たちには関係ない」と思っている方も多いです。でも、空気がなくなったら困りますよね?公共交通によって地域の暮らしやなりわいは大きく影響されます。公共交通は市民が使わないと寂れます。市民が使うかどうか、毎日投票され・運賃という募金をされているようなものです。そして、国民主権の日本ですから、市民に決定権があります。

主役の市民が自ら考え、自ら活動することがとても大事なので、交通まちづくり市民活動を支援しています。令和7年度は滋賀県内3箇所、21名以上の講師、2回のフォーラムと9回のワークショップを市民を対象に開催します。 [記事を読む]