かつて10月は晴天率が一番高かったので運動会シーズンになったのですが、台風が来るようになってしまいました。気候変動はどこまで行くのでしょうか?この10月は東京大学で物流業界に台風のような革新をもたらすと思える動きがありました。また、今月は都市設計思想をガラッと変えてしまったジェイン・ヘイコブズの思想がどのようなものか学習を深めました。派生した創造都市を調べ、彼女が主張する”狭い街路で住民が交流”となると「路地では?」とサミットにも参加しました。交通を語るなら都市を理解しろという彼女からの64年前のお叱り、深く受け止めたいと思います。

目次

目次

動画概要

地域交通eラーニング

交通政策に携わる自治体・事業者の方々に向けた無料Youtube教材(登録不要)

「公共交通の外部性」「協議会への向かい合い方」「問題解決・合意形成」「行動変容を促すトータルデザイン」交通政策新任者の学習や他部局との共通認識づくりにぜひご活用ください。理解度セルフチェックが追加されました。[教材を見る]

暮らし・観光・賑わい 市民による交通まちづくり「やさしい交通しが2025」

10月19日、11月9日 草津フィールドワーク

草津は交通の便が良く京都や大阪からの転入者が増えていますが、発展していくまちならではの課題があります。交通の課題について光を当て、皆で考えます。草津市以外の方も参加できます。

誰もが幸せに暮らせるまちについて、草津をモデルに、一緒に考えてみましょう! [詳細・申し込み]

11月30日【第5回フォーラム】「自分たちでつくる、住み続けたいまち」(全体会)

11月30日(日)14:00-17:30 彦根勤労福祉会館 にて開催。10回にわたる県内各地で開催されたフォーラム・フィールドワークをまとめるとともに、私たちが住み続けたいまちについて話し合います。基調講演:楠田悦子さん、パネラー:宇都宮浄人教授、今 佐和子さんらが登壇[詳細・申し込み]

8月23日【第 1 回フォーラム】「住み続けられる まちと交通」(全体会)動画公開

第1回フォーラムの動画が公開されました。登壇者の一人である地域エコノミストの藻谷浩介(もたにこうすけ)さんは、日本の道路が無料である背景や、大都市圏の成功例を基準に地方交通の「赤字」を論じることの危険性を指摘し、「黒字・赤字」ではない「必要性」を基準に交通を考えるべきだと主張しています。また、登壇した関西大学教授の宇都宮浄人(うつのみやきよひと)さんや立命館大学の塩見さんは、滋賀県における公共交通の現状と課題に焦点を当て、市民・事業者・行政が対話を通じて意見の「重なり」を見出し、協働して地域交通計画を策定するプロセスを紹介しています。[記事を見る]

10月19日 草津フィールドワークを開催しました 次回は4コース

草津フィールドワークでは、塩見先生の講演、ワークショップの話し合い、山田による都市と街づくりの講演、現地視察の紹介などが行われました。次回は4コースに分かれてテーマ別に開催されます。[記事を見る]

10月12日、日野駅「日野が好き」フィールドワーク実施

10月12日 近江鉄道ガチャフェス連携イベント「日野が好き」が開催され4050人が参加しました。やさしい交通しがでは、「日野が好き」の運営にご一緒させていただき、イベントを運営側から見ようというフィールドワークを実施し、駅を起点にした賑わい作りを学びました。[記事を読む]

9月7日 彦根フィールドワーク めざせ観光交通コンシェルジュ開催

彦根フィールドワークの初回「彦根の観光と公共交通を知ろう」は9月7日(日)に彦根駅近くの彦根コミュニティカフェOn Your Markにて開催され22名が参加しました。彦根市シティプロモーションの活動紹介、交通とまちづくり、観光ビジネスの落とし穴など様々な講義の後、彦根市の交通と観光スポットを地図に書き込みなたらワークショップを行いました。 [ブログを読む]

都市と公共交通

11月28日 鉄道技術展 登壇

鉄道技術展に登壇いたします

鉄道技術展に登壇いたします

11月28日(金)15:00–15:20鉄道技術展セミナー28H – 05「地方鉄道の未来を描く」「鉄道経営の視点から2 ~スモール、フル、マルチ、タイト、シンオペレーション」地方鉄道は組織が小さいながらフル機能を求められ、人材獲得が厳しい中に多能工を育成しなければならない難しさをお伝えします。パネルディスカッション 16:10–16:55 [詳細・申し込み]

鉄道バスの「赤字を補填」←世界はそれを「投資」と言う 消耗するだけの日本の“見方”

日本の公共交通に対する考え方が、海外の先進国と比べ、根本的な違いを論じています。日本では公共交通への資金投入が「赤字補填」という「費用」として捉えられ、その結果、地域経済の活力が失われつつあると警鐘を鳴らしています。対照的に、世界では公共交通への資金投入を地域全体に大きな経済効果(500%のリターンなど)をもたらす「投資」と見なしています[記事概要を見る]

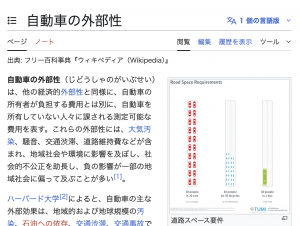

自動車の外部費用の流れを振り返る

今まで、都市設計と自動車依存に関して、個々の記事で概説してきましたが、改めて1世紀にわたる流れを振り返ってみました。米国では1890年代から路面電車郊外型住宅による公共交通志向型開発(TOD)から始まり、急速に自動車都市化が進み、1960年代から異議が唱えられ1970年代から政策の見直しが入っています。動画要約を入れ、各項目に音声概要を入れましたので、読むだけでなく聞いて楽しむこともできます。[記事を読む]

宇沢弘文博士 「社会的共通基本」を元に鉄道政策を考える

地方の鉄道路線が次々と廃線の危機に瀕し、都市部では交通渋滞が深刻化する現代において、私たちは交通インフラをどのように評価すべきでしょうか。そのヒントになるのが、経済学者・宇沢弘文が1974年に提唱した社会的共通資本(Social common capital : SCC)と自動車の社会的費用という概念です。[記事を読む]

ジェイコブズに学ぶ、日本の街の活力を取り戻す鍵

私たちが暮らす街は、本当に人々の生活を豊かにし、安全を守っているでしょうか。今から60年以上前、アメリカのジャーナリスト、ジェイン・ジェイコブスの著書『アメリカ大都市の死と生』(1961年)は、都市計画の専門家の常識を根底から覆しました。寂れる日本の地方都市に対して活力を与える大きなヒントになるのではと思えます。[記事を読む]

10月4日第20回路地サミット2025in八王子に参加

衰退からの脱出「創造都市」

衰退からの脱出「創造都市」

ジェイン・ジェイコブスの影響を受けたのが「創造都市」です。創造的な人を集めたり活性化したりするソフト面を重視した都市設計思想です。衰退する工業都市をどうするか?という危機の中で生まれた内容は、日本の衰退する地方都市への参考になるかもしれません。[記事を読む]

インフラ・物流・災害医療ロジスティックス

東京大学トランスポートイノベーション研究センター設立シンポジウムに参加

東京大学トランスポートイノベーション研究センター設立シンポジウムに参加

東京大学と産業界の頭脳を結集したトランスポートイノベーション研究センターは、物流・交通分野の技術革新を先導し、社会制度や政策課題などの解決に資する研究成果を導き出すことを目指されます。シンポジウムには産官から錚々たる方々が祝辞をされました。[記事を読む]

中経論壇 命を運ぶ究極のロジスティックス 災害医療への鉄道活用と異分野融合チーム

大規模災害時、病院の機能停止による数千人規模の遠方への患者避難が発生する際、鉄道が持つ大量・高速・定時輸送という特性を活かし、限られた医療資源で効果的に搬送する Rail-DiMeC (Railway for Disaster Medical Care) 研究会が主導する取り組みでは、現役の地下鉄車両を使った病院列車の実証実験や、ドクターカーなどの医療車両をコンテナで鉄道輸送する試みが行われており、異分野融合チームによる技術的な検証が進められています。 [記事概要を見る]

音声解説(16分)

全体を少し掘り下げて20分ほどでの音声解説をAI Notebook LM で生成しました。

多角的に探る地域の未来:交通、都市、災害時の可能性~ニュースレターから読み解く「社会的共通資本」と「多様な価値」