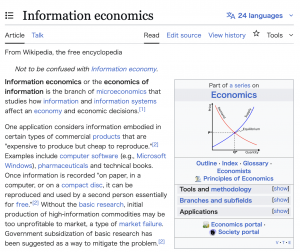

「情報は力」と言いますが、従来の経済学ではこれを説明できませんでした。2001年にジョージ・A・アカロフ、マイケル・A・スペンス、ジョセフ・E・スティグリッツの三氏がノーベル経済学賞を受賞し、情報の経済学が認識されるようになりました。情報を持っている人とそうでない人との差を「情報の非対称性」と呼びますが、これは契約だけでなく、情報の提供や取締などで「市場の失敗」も起こすため、適切な政府の介入が必要となります。特許による保護やフェイクニュースの取締などがこれに当たります。

「情報は力」と言いますが、従来の経済学ではこれを説明できませんでした。2001年にジョージ・A・アカロフ、マイケル・A・スペンス、ジョセフ・E・スティグリッツの三氏がノーベル経済学賞を受賞し、情報の経済学が認識されるようになりました。情報を持っている人とそうでない人との差を「情報の非対称性」と呼びますが、これは契約だけでなく、情報の提供や取締などで「市場の失敗」も起こすため、適切な政府の介入が必要となります。特許による保護やフェイクニュースの取締などがこれに当たります。

規制緩和(特にアメリカのスタッガー法)によって市場に自由と複雑性がもたらされ、それがプラットフォーム経済やダイナミックプライシングを生み出した背景を理解するには、情報の経済学が鍵となります。

音声概要

情報の非対称性が生む市場の失敗:逆選抜、モラル・ハザードから紐解くシグナリングとスクリーニングの経済学

非対称性が生む「レモン」と「モラル」の問題

経済学の中心的な難題:情報の非対称性

私たちが日々行っている無数の取引を想像してみてください。中古車の購入、保険の契約、新しい人材の採用。これらの取引には、ある決定的な共通点があります。それは、取引の一方が他方よりも本質的に多くの情報、あるいは質の高い情報を持っているということです。経済学では、この情報の偏りを「情報の非対称性 (Asymmetric Information)」と呼びます。

情報の非対称性は、市場経済の効率性を保証するはずの「完全情報」という大前提を崩壊させます。売り手と買い手の間で情報のギャップが存在すると、市場のメカニズムは歪み、非効率な結果、あるいは最悪の場合、市場自体の崩壊を引き起こします。

情報経済学は、この情報格差が市場の行動や構造にどのような影響を与えるのかを分析する学問分野です。その核心には、大きく分けて「取引前」と「取引後」に発生する二つの深刻な問題があります。

取引前の問題:逆選択(Adverse Selection)の恐怖

情報の非対称性が取引が成立する前に引き起こす問題が、「逆選択」です。これは、情報を持たない側(買い手や保険会社)が、情報を持つ側(売り手や加入希望者)の中から、望ましくない相手を意図せず選んでしまう現象を指します。

最も有名な例が、ジョージ・アカロフが提示した「レモン市場(The Market for Lemons)」のモデルです。(甘い桃と酸っぱいレモンで覚えやすいかと思います)

レモン市場のメカニズム

- 情報の偏り: 中古車の売り手は、その車の真の品質(良質な車=ピーチか、悪質な車=レモンか)を知っているが、買い手は知らない。

- 平均価格の形成: 買い手は品質を区別できないため、ピーチの価格とレモンの価格の中間、つまり平均的な価格しか提示できません。

- 良質の撤退: 売り手にとって、平均価格は良質な車(ピーチ)を売るには安すぎます。結果、良質な車(ピーチ)の売り手は市場から撤退します。

- 悪質の残存: 市場に残るのは、平均価格でも十分に利益が出る悪質な車(レモン)ばかりになります。

- 市場の崩壊: 買い手は、自分が支払う価格に対して悪質な車しか手に入らないことを知ると、さらに支払いを渋り、良質な車は完全に市場から締め出されます。最終的に、優良な取引が消滅し、市場が非効率になってしまいます。

逆選択は、保険市場(高リスクな人ほど保険に加入したがる)や労働市場(低能力な人ほど高い賃金を求め、企業は能力を見抜けない)など、あらゆる場所で観察されます。

取引後の問題:モラルハザード(Moral Hazard)の誘惑

情報の非対称性が取引が成立した後に引き起こす問題が、「モラルハザード」です。これは、一方の行動が他方から完全に観察できないために、リスクを負わない側が、契約後にリスクを高めるような行動(倫理的に問題のある行動)をとるインセンティブが発生する現象を指します。

保険市場とモラルハザード

最も分かりやすいのは、これもまた保険市場です。

- 契約前: 火災保険に加入していない人は、火事を避けるため非常に注意深く行動します。

- 契約後: 完全な火災保険に加入した人は、自分の注意不足がもたらす損害のコストを保険会社が負担してくれるため、火事を防ぐための注意を怠るようになるかもしれません。

- 結果: 保険会社は、契約者が注意深く行動しているかどうかを完全に監視できないため、損失が増大し、社会全体のリスクが増加します。

モラルハザードは、企業経営(株主が経営者の努力を監視できない)や医療(患者が過剰な検査を求める)など、代理人問題が発生するあらゆる経済活動で発生します。

情報経済学の功績:市場の自力救済メカニズム

逆選択とモラルハザードは、市場の非効率性の原因となりますが、現実の市場はこれらの問題にただ屈しているわけではありません。情報経済学の主要な貢献は、市場が自力でこれらの問題に対抗するために生み出した解決メカニズムを理論化したことです。

シグナリング(Signaling):情報を持つ側からの発信

これは、マイケル・スペンスが提唱した概念です。

- 目的: 逆選択の問題に対処する。

- 方法: 情報を持つ側(高能力な労働者など)が、自身の**真の品質を示すために、コストのかかる行動(シグナル)**をとる。

- 例:

- 学位: 高能力な労働者ほど、努力を要する大学院の学位を比較的低いコストで取得できる。この高コストな学位は、低能力な労働者には真似しにくいため、企業への信頼できる「シグナル」となります。

- 保証: 質の良い製品を持つ企業は、保証期間を長く設定できます。これは、粗悪品を扱う企業には不可能な「シグナル」となります。

スクリーニング(Screening):情報を持たない側からの選別

これは、ジョセフ・スティグリッツが発展させた概念です。

- 目的: 逆選択の問題に対処する。

- 方法: 情報を持たない側(保険会社や雇用主)が、相手に自らの「タイプ」を自発的に選ばせるような取引条件(メニュー)を設計する。

- 例:

- 保険のメニュー: 保険会社は、「低保険料・高免責金額」のプランと、「高保険料・低免責金額」のプランを提供します。リスクの低い人は前者を選び、リスクの高い人は後者を選びます。これにより、契約者は自らのリスクタイプを保険会社に「開示」することになります。

- 自己負担: モラルハザード対策としても、免責金額(自己負担)を設定することで、契約者に一定のリスクを負わせ、予防行動を促します。

規制緩和とプラットフォーム経済:なぜ「自由」が新しい波を生むのか

近年のICTの急速な発展は、情報経済の構造を根本的に変化させており、情報の経済学の応用分野としてプラットフォーム経済が注目されています。物流や交通の市場も大きく変えているプラットフォーム経済ですが、その成長の裏には、政府による「規制緩和(きせいかんわ)」という土台づくりが不可欠でした。一見、関係ないように見える「法律の変更」と「ITアプリ」が、どのように結びついているのかを、アメリカの歴史的な鉄道改革を例に見ていきましょう。

規制が市場を「硬直化」させていた時代

かつての物流市場、特にアメリカの鉄道業界は、政府(州際通商委員会)による厳しい規制下にありました。

- 誰でも平等な運賃: 運賃(料金)は、政府の機関によって細かく決められていました。大口の顧客も小さな顧客も、ほとんど同じ料金で運ばなければなりませんでした。

- ルートやサービスも固定: 鉄道会社は、勝手に新しいルートを開設したり、特別なサービスを提供したりすることができませんでした。

この「ガチガチの規制」が続いた結果、鉄道会社は競争するインセンティブ(やる気)を失い、新しい技術や効率化への投資が進みませんでした。市場全体が硬直化し、顧客のニーズに合わせた柔軟なサービスが提供できなくなっていました。

歴史的な転換点:スタッガー法(Staggers Rail Act)の衝撃

1980年、アメリカで「スタッガー法」という鉄道規制の大幅な緩和法が成立しました。この法律が物流市場に与えた影響は、まさに革命的でした。

| 変化したこと | 規制緩和(スタッガー法)前 | 規制緩和(スタッガー法)後 |

| 運賃設定 | 政府が決めた固定料金 | 鉄道会社が市場の状況に応じて自由に設定できる |

| 契約内容 | 標準的な契約のみ | 顧客と個別に交渉し、運賃やサービス内容を決められる |

| 競争 | ほとんどない | 鉄道会社間で激しい競争が起こる |

スタッガー法は、鉄道会社に「競争しろ!」「顧客が喜ぶことを考えろ!」という自由と責任を与えました。

規制緩和がプラットフォームを生むメカニズム

スタッガー法のような規制緩和は、なぜ現代のプラットフォーム経済に不可欠な土台となったのでしょうか?それは、「柔軟な価格」と「データの価値」を生み出したからです。

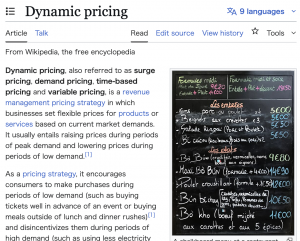

① 柔軟な価格設定の自由 (ダイナミックプライシングの土台)

規制緩和によって、企業は顧客やタイミングによって運賃を自由に変えられるようになりました。

- 規制緩和前: トラックが空で走っていても、決められた運賃でしか荷物を積めない。

- 規制緩和後: トラックが空で走るくらいなら、「この荷物を積めば利益が出る」という最低価格をギリギリまで下げてでも荷物を獲得しようとする。

この「空いたリソースを埋めるために価格を柔軟に変える」という考え方こそ、配車サービス(Uberなど)や物流マッチングプラットフォームがリアルタイムで行っている「ダイナミックプライシング(変動料金制)」の土台となります。

② 複雑な取引のデータ化 (プラットフォーム化の必然)

個別交渉や柔軟なサービスが増えると、取引は一気に複雑になります。

- 複雑な取引例: 「この荷物は急ぎだから少し高いが、夜間に運んでほしい」「このルートは渋滞しやすいから、別のルートで見積もりを出してほしい」

この複雑な取引を、人間が一つ一つ電話で交渉していては効率が悪すぎます。そこで、すべての取引情報(時間、ルート、価格、空き状況)をデータとして集約し、自動で最適な交渉と契約を成立させるための仕組みが必要になります。

→ この「複雑な情報をデジタルで効率的に処理し、最適なマッチングを生み出す仕組み」こそが、プラットフォームに他なりません。

自由と技術の融合

つまり、規制緩和は市場に**「自由」と「競争」をもたらし、その「自由で複雑な取引」を効率的に管理し、最適化するために「デジタル技術(プラットフォーム)」が必然的に誕生した、という関係性になります。プラットフォーム経済は、規制緩和によって与えられた「柔軟性」というエネルギーを、IT技術によって「効率」という形に変えているのです。

まとめ:情報の経済学の現代的意義

現代において、情報経済学の概念は、中古車市場や保険市場だけでなく、Amazonやメルカリなどのオンラインプラットフォームのレビュー制度(シグナリング)、そして金融市場における情報開示義務(逆選択の防止)など、デジタル経済の構造を理解するための必須ツールとなっています。

私たちが「信頼」と呼ぶ社会的資産の経済的価値も、この情報の非対称性を克服するメカニズムとして捉えることができます。

注意

以上の文書はAI Geminiが生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。

Wikipediaの記事

情報経済学は、日本語版の記事もありますが英語版の方が情報が豊富です。