目次

EUの空間政策

EUの空間政策

日本が少子高齢化と人口減少に直面し、地方創生が叫ばれる中で、国土の「均衡ある発展」は永遠のテーマです。しかし、政策を実行するたびに都市一極集中が加速するというジレンマに陥りがちです。

ここで参考になるのが、EU(欧州連合)が掲げる欧州空間開発展望(ESDP: European Spatial Development Perspective) です。ESDPは、主権国家の連合体であるEUが、大陸全体でいかに「空間的な公平性」を実現するかという、壮大な哲学を示しています。

本記事では、ESDPを解説し、日本の国土政策と比較することで、日本に今「欠けている」要素を考察します。

以下、AI Gemini による生成文書を元に加筆修正:厳密な検証はしていません

動画概要

ESPDの音声解説(8分)

法的拘束力なき計画はなぜ成功した?EU空間開発展望ESDPが遺した「結束」とデータ主義への転換

1. ESDPの基本解説:ソフト・ローが描く「多極的発展」

ESDPは1999年に策定された文書であり、EUの地域政策(結束政策)の指針となる空間的なビジョンを確立しました。その特徴は、日本の国土計画とは大きく異なります。

理念:多極的発展 (Polycentric Development)

ESDPの中核は、「多極的発展」 の推進にあります。これは、経済活動やイノベーションが、既存の中心地(ロンドン、パリ、フランクフルトなど)だけでなく、中規模都市や都市群にも分散し、ネットワークで結びつくことを目指す考え方です。

- 経済的・社会的結束の達成

- 持続可能な開発原則に適合した知識経済の競争力の向上

- 多様な自然および文化的資源の保全

この達成のため、ESDPは統合的アプローチを重視します。交通、環境、経済開発といった特定のセクターを個別に見るのではなく、それらが相互に影響し合うことを認識し、より広範な「空間開発」という視点から戦略的に取り組むことを目指しました。

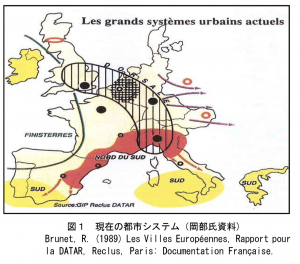

ESDPが提唱したのは、既存の経済中心地を結ぶ「ブルーバナナ」(図1) に頼るのではなく、「空間的な結束(Territorial Cohesion)」 を最優先し、EU全域の潜在能力を引き出すことでした。

拘束力:ソフト・ローの力

ESDPは、EUの法律として加盟国に「義務」 を課すものではありません。これを「ソフト・ロー と呼びます。

ソフト・ローであるESDPが成功した理由は、「共通の言語と共通の思考様式」 を政策立案者の間に浸透させたことにあります。加盟国は、EUの構造基金(地域への財政支援)を受け取る際、自国の計画がESDPの理念に沿っていることを示す必要があったため、間接的にそのビジョンが浸透していきました。

2. 日本の国土計画との決定的な違い

日本には、ESDPに対応する法定文書として「国土形成計画」があります。

| 比較項目 | 欧州空間開発展望 (ESDP) | 日本の国土形成計画 |

| 法的地位 | ソフト・ロー (政治的合意に基づく指針) | ハード・ロー (法律に基づく閣議決定) |

| 核心目標 | 領土的結束、多極的発展 (地域間の公平性) | 多軸型国土構造、安全・安心 (国内の機能強化) |

| 計画の範囲 | トランスナショナル(国境を越えた協調が前提) | ナショナル(一国完結型) |

ESDPと日本の計画の最も大きな違いは、「なぜその政策が必要なのか」 という哲学的な根拠にあります。EUは、地域間の結束を失えば連合体が崩壊しかねないという切迫感から、「空間的な公平性」 を最優先します。一方、日本は中央集権的な体制のもとで、主に「経済合理性」や「効率性」を軸に国土を管理しようとする傾向が強いのです。

3. 日本の国土政策に「欠けている」三つの要素

ESDP、そしてそれを補完するEUの仕組みから見たとき、日本の国土政策に今欠けているのは、以下の三つの要素です。

- :空間的結束 (Territorial Cohesion) の視点

- :政策検証の共通プラットフォーム(ESPON)

- :政策設計への空間的視点(TIA)

欠けている要素 ①:空間的結束(Territorial Cohesion)の哲学の欠如

問題:格差拡大の容認と「効率性」の優先

日本は憲法上、国民の居住・移動の自由を保障しており、「地方創生」は掲げながらも、その政策の多くは「経済成長の効率性」 を優先する傾向にあります。

- EUの哲学(ESDP): EUが目指す「領土的結束」は、「地理的条件や市場の力によって、EU市民の機会が不当に制限されないこと」 を意味します。これは、富の集中が進む「中心地」から「周縁地」への意識的な富の再配分と、投資の分散を正当化する哲学です。

- 日本の実態: 地方圏への投資は、しばしば「費用対効果(CBA)」 で厳しく評価されます。投資の経済合理性が低いと判断されれば、結果的に人口減少地域へのインフラ投資が手控えられ、サービス水準が低下し、格差がさらに固定化することを容認しがちです。

深掘りポイント: 日本は「地方交付税交付金」という再配分メカニズムを持ちますが、これは主に地方自治体の「維持」に使われます。ESDPの「結束」は、「成長」 の機会を地理的に分散させるための戦略的なインフラ投資と政策の設計を意味します。この「維持」から「成長機会の分散」への哲学的な転換が欠けています。

欠けている要素 ②:政策検証の共通プラットフォーム(ESPON)の不在

問題:バラバラなデータと「空間的課題」の共通言語の欠如

日本の政策決定過程では、統計局、国土交通省、環境省、経済産業省などが、それぞれ独自のデータと指標を収集・分析しています。

- EUの体制(ESPON): ESPONの役割は、「欧州の空間的な課題(多極性の進捗、アクセシビリティのギャップなど)を測るための、共通の指標と方法論を開発・提供すること」 です。これにより、異なる国の計画担当者が同じ「空間言語」で議論し、政策の成果を客観的に比較できます。

- 日本の実態: 例えば、ある交通政策の評価で用いる「地域へのアクセス改善度」の指標が、環境省が用いる「生態系ネットワークの健全性」の指標と整合性が取れないことが多々あります。また、複数の都道府県をまたぐ広域連携の効果を、単一の空間指標で科学的に評価する仕組みがありません。

深掘りポイント: ESPONの最大の貢献は、「空間的な視点」 を科学的に計測可能にしたことです。日本には「三大都市圏」と「地方」という二項対立のイメージはありますが、ESPONが測定するような「機能的な都市圏ネットワークの密度」や「周縁性指数」といった政策に直結する比較可能な空間指標が、政府横断的に確立されていません。この共通の科学的基盤の欠如が、政策議論を主観的なレベルに留めています。

欠けている要素 ③:政策設計への空間的視点(TIA)の不在

問題:部門別政策の「空間的な副作用」への無関心

日本の政策決定は、依然として「縦割り行政」の影響下にあります。ある省庁が特定の目的(例:イノベーション推進)で政策を導入する際、それが国土の空間構造に与える予期せぬ悪影響について、事前に体系的に評価する仕組みがありません。

- EUのツール(TIA): TIAは、部門別政策の空間的な「外部不経済」を事前特定します。例えば、「研究開発補助金を支給する」という政策は一見、空間とは無関係に見えますが、TIAでは「この補助金が既存のメガクラスターに過度に集中し、地方の大学や中小企業のイノベーション人材を吸い上げて地方衰退を加速させないか」という「空間的な影響」 をチェックします。

- 日本の実態: TIAのようなチェックがないため、多くの部門別政策が、結果的に「効率性の高い場所(つまり、東京圏)」への資源集中を無意識のうちに助長してしまいます。例えば、高速通信網の整備や規制緩和が、地方の分散的な活動を支えるよりも、一極集中型のビジネスモデルをさらに強化してしまうといった副作用が見過ごされがちです。

深掘りポイント: TIAの導入は、「国土の均衡ある発展」 を単なる計画目標とするだけでなく、全ての政策立案者の「最低限の義務」に格上げすることを意味します。日本の行政がこの仕組みを取り入れることは、全ての政策が「地方創生を阻害していないか」 というレンズを通過することを意味し、政策の質と公平性を根本から変えるポテンシャルを秘めています。

以上の三つの要素、すなわち「空間的公正の哲学」「共通の科学的検証基盤」「部門横断的な事前チェック機構」こそが、EUの空間政策を駆動させ、日本が国土均衡を目指す上で取り入れるべき鍵となります。

まとめ

ESDPが日本に教えるのは、新しいインフラや資金投入のアイデアではなく、「空間的な視点を政策設計の初期段階に組み込む」 という、政策哲学そのものです。

日本が真の国土均衡を目指すなら、EUのESDP、ESPON、TIAが示すように、「公平性の哲学」 と 「科学的な検証体制」 を確立することが、何よりも重要となるでしょう。

参考:ESDPとTEN-Tの関連性:ビジョンと実行の連携

1. TEN-Tとは何か

1. TEN-Tとは何か

TEN-T(Trans-European Networks – Transport) は、欧州連合全体を網羅する、統合された交通インフラのネットワークを構築するためのEU政策および資金援助の枠組みです。道路、鉄道、内陸水路、海港、空港、およびそれらを結ぶマルチモーダル輸送ターミナルを対象とします。

- 目的: 加盟国間のヒト・モノの移動を円滑にし、単一市場の機能を最大限に引き出すこと。

- 構造: コアネットワーク(主要な戦略的回廊)と包括的ネットワーク(すべての地域への接続)の二層構造を持ちます。

2. ESDPとTEN-Tの基本的な関係性

ESDPとTEN-Tの関係は、以下のように整理されます。

| 要素 | ESDP (ビジョン) | TEN-T (実行手段) |

| 役割 | 「何を目指すべきか」 という共通の空間的なビジョン、哲学、目標を設定する。 | 「どのように達成するか」 という具体的なインフラ投資計画と資金援助を提供する。 |

| 主眼 | 領土的結束、多極的発展、持続可能性という空間的な質。 | インフラの効率性、相互運用性、物理的な接続性という経済的な質。 |

| 影響 | TEN-T計画の方向性に空間的視点を組み込む。 | ESDPの多極性を物理的に実現する。 |

結論: ESDPは、単に経済的な効率を追求しがちなTEN-Tに対して、空間的公平性(Spatial Equity) という視点を与え、政策を補完しました。

3. ESDPがTEN-T計画に与えた具体的な影響

ESDPの理念、特に「多極的発展」と「周縁地域へのアクセス改善」は、TEN-Tネットワークの設計と評価において重要な役割を果たしました。

影響 1: 多極的発展の支援

従来のインフラ投資は、すでに経済活動が活発な「ブルーバナナ」のような中心地域に集中しがちでした。ESDPはこれに対し、以下の点をTEN-Tに組み込むよう促しました。

- ネットワークの分散: TEN-Tのルート選定において、既存の中心都市間だけでなく、中規模都市や二次的な成長センター(多極)を結ぶ回廊の重要性を強調しました。

- 機能的な接続性: 物理的な距離だけでなく、これらの多極間の「機能的なつながり」 を強化するための交通ノード(ハブ)の整備を推奨しました。

影響 2: 周縁地域(Peripheral Areas)のアクセシビリティ向上

EUの地理的周縁部に位置する地域(例:アイルランド、フィンランド、ポルトガル、東欧の国境地域)は、中心地との接続性が低く、経済活動が停滞しがちです。

ESDPの「領土的結束」の目標は、TEN-T資金を、これらの周縁地域とコアネットワークを接続するフィーダーライン(接続線) の整備に優先的に配分する根拠を提供しました。これにより、周縁地域の市場アクセスが改善され、投資を呼び込むことが期待されました。

影響 3: 持続可能性と環境配慮の統合

ESDPの第二の基本目標である「持続可能な発展」は、TEN-T計画に以下の視点をもたらしました。

- マルチモーダル輸送の推進: 環境負荷の低い鉄道、内陸水路、海上輸送のインフラを優先的に投資し、道路輸送への依存度を下げることを促しました。

- 環境影響評価: TEN-Tプロジェクトの選定において、環境影響評価(EIA)を厳格に実施し、Natura 2000などの保護地域への影響を最小限に抑えることを強調しました。

4. 実行と評価:ESPONとTIAの役割

ESDPの理念がTEN-T計画に組み込まれた後、その効果を測る上でESPONとTIAが重要となります。

| ツール | 役割 | 具体的な連携内容 |

| ESPON | 効果の測定とデータ提供 | TEN-T整備が完了した後、「アクセシビリティ指標」 を用いて、周縁地域の市場アクセス時間が実際に改善したかを科学的に測定する。 |

| TIA | 政策の事前チェック | 新しいTEN-Tプロジェクトを提案する際、TIAを実施し、「この鉄道建設が特定の都市に富を集中させ、他の地域を衰退させないか」を事前に評価する。 |

このように、ESDPのビジョンがTEN-Tに具体的な方向性を与え、ESPONとTIAがその方向性の正しさと効果を検証するという、「理念 → 実行 → 検証」 の一連の連鎖が確立されています。

参考:空間政策体制の国際比較

| 分野 (行) | 米国 (US) | 欧州連合 (EU) | 英国 (UK) | 日本 (JP) |

| 1. 政策ビジョンと指針 | ||||

| 主要文書 | 連邦レベルでの包括的文書は存在しない。 | ESDP (欧州空間開発展望)、領土アジェンダ (TA 2030) | NPPF (国家計画政策枠組み)、レベリング・アップ戦略 | 国土形成計画 (全国計画) |

| 法的地位 | 分野別法 (交通、環境など) に基づく。 | ソフト・ロー (非拘束的合意) | ハード・ロー (地方計画の法定指導) | ハード・ロー (閣議決定される法定計画) |

| 核心目標 | 経済競争力、効率性、インフラ投資、分野別課題解決。 | 領土的結束、多極的発展、トランスナショナルな協調。 | 国内の不均衡是正 (レベリング・アップ)、住宅供給、経済成長。 | 多軸型国土構造、安全・安心、持続可能な地域社会。 |

| 2. 科学的分析体制 | ||||

| 中核組織 | 国勢調査局、運輸省統計局など (分散型) | ESPON (欧州空間計画観測ネットワーク) | ONS (地域統計局)、大学・コンサルタント | 国土交通政策研究所、統計局 (部門別) |

| 分析焦点 | 連邦統計の義務と、個別の分野(例:交通)のデータ分析。 | 政策駆動型。多極性・アクセシビリティの統一指標による全域比較。 | 国内の統計品質と地域間の経済・社会指標(国内格差)。 | 国土・交通分野に特化した政策研究と技術開発。 |

| 連携レベル | 州・郡レベルでのデータ収集が中心 | トランスナショナル (国境横断的な研究ネットワーク) | ナショナル (国内の研究・データ連携) | ナショナル (中央集権的な研究体制) |

| 3. 事前評価手法 | ||||

| 主要制度 | RIA (規制影響分析)、EIA (環境影響評価) | TIA (領土影響評価) | RIA (規制影響評価)、SEA (戦略的環境評価)、SA (持続可能性評価) | 公共事業事前評価、環境影響評価 (EIA) |

| 評価の視点 | 経済効率性 (費用便益)、環境法への準拠。 | 領土的結束の維持、地域格差の拡大防止 (空間的公正)。 | 持続可能な開発の三側面 (経済、社会、環境) のバランス。 | 費用対効果 (CBA)、地域社会・環境への影響。 |

| 特筆すべき点 | 連邦政府による空間計画がないため、評価も「領土」全体ではなく「部門」に焦点を当てる。 | 空間的な観点に特化し、政策が意図せざる格差拡大を起こさないかを事前にチェックする点が独自。 | EUからの離脱により、独自の国内向け格差是正評価が重要性を増している。 | 経済合理性の検証が強く、EUのような「多極性促進」を直接のチェック項目とはしない。 |

ESDPの経緯

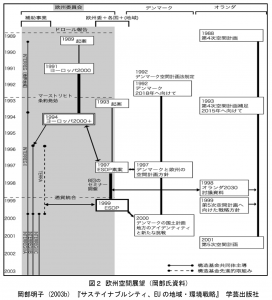

- 1989年 ナント(Nantes)で空間計画担当大臣による初の非公式会合が開催。EUレベルでの空間的な調整の必要性を公式に認識。

- 1994年 ライプツィヒ(Leipzig)にて「欧州空間発展のための行動原則」が合意。ESDPの骨格となる理念(結束、持続可能性)が確立。

- 1997年 ノールトヴェイク(Noordwijk)にてESDPの最初の公式草案が提示。政治的議論が本格化。

- 1999年5月 ポツダム(Potsdam)にてESDPが正式採択される。ESDPの完成。文書として非拘束的な指針が確立。

- 2000年代 ESDPの理念がEUの結束政策や構造基金(特にINTERREG) の運用指針に組み込まれる。ソフト・ローがハード・ロー(財政政策)に影響を与え始める。

- 2007年 ライプツィヒにて「EU領土アジェンダ(Territorial Agenda of the EU: TA)」が採択。ESDPの理念を継承し、より具体的な行動計画を提示。

- 2011年 ウンゲフェルト(Gödöllő)にて「領土アジェンダ2020」に改訂。2020戦略に合わせた改訂。

- 2020年 ドイツ・ポーランド・ハンガリーの主導で「領土アジェンダ 2030 (TA 2030)」が採択。ESDPの理念(結束と持続可能性)を、気候変動やパンデミックなどの現代的課題に対応する形で継承・強化。