もう30年以上も公共交通の外部性や公共性と道路偏重投資の問題への議論がなされているのに、なかなか構造的な見直しが起きません。一方で海外支援ではバッチリと外部性の評価を元に支援が決定されています。どうも、不理解が原因ではなさそうです。では何?その鍵は公共選択論にあるかもしれません。

もう30年以上も公共交通の外部性や公共性と道路偏重投資の問題への議論がなされているのに、なかなか構造的な見直しが起きません。一方で海外支援ではバッチリと外部性の評価を元に支援が決定されています。どうも、不理解が原因ではなさそうです。では何?その鍵は公共選択論にあるかもしれません。

以下の文書はAI Gemini, NotebookLMで生成されたものに加筆修正しており、厳密な検証はしていません。

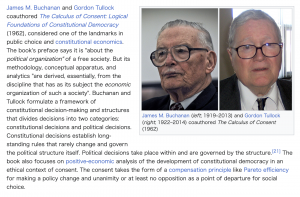

「公共選択論」は、経済学の手法を政治学の伝統的な問題に応用する学際的な研究分野です。この理論の核となる考え方は、有権者、政治家、官僚といった政治的な主体も、市場における経済主体と同様に自己利益に基づいて行動するというものです。ジェームズ・M・ブキャナンやゴードン・タロックらの先駆的な業績から、レントシーキングや特別利益団体の影響といった主要なテーマに至るまで、公共選択論の歴史的発展と中核的な概念を詳細に分析しています。さらに、この分野が、官僚制の行動や、憲法経済学における規範的な目的での応用など、多様な側面にどのように焦点を当てているかを明らかにしています。

目次

音声解説

「なんでこうなるの?」政治の舞台裏を覗く:ノーベル賞経済学「公共選択論」が暴く官僚と有権者の_自己利益

公共選択論入門:経済学のレンズで政治の「なぜ?」を解き明かす

序文:政治家も、私たちと同じ人間?

なぜ、多くの人が反対するような政策がなかなか無くならないのでしょうか?なぜ、特定の業界だけが優遇される法律が存在するのでしょうか?一見すると、これらの現象は非合理的に見えます。ここには、社会科学における一つの大きなパラドックスが潜んでいます。「なぜ、合理的に行動するはずの個々人が集まると、全体として非合理的、あるいは望ましくない結果が生まれてしまうのか?」

この謎を解き明かす強力なツールが、経済学の一分野であ公共選択論(Public Choice Theory)です。この理論の出発点は非常にシンプルです。「政治家や官僚も、公共の利益のためだけに働く聖人君子ではない。私たちと同じように、自分の利益を考えて行動する一人の人間である」というものです。公共選択論を通して見ると、政治ニュースの裏側にある人々の「本当の動機」を見抜くことができるようになります。そして、私たちの社会がどのような仕組みで動いているのかを、より深く、そして現実的に理解できるようになるでしょう。

公共選択論の3つの基本原則

公共選択論の考え方は、突き詰めると3つのシンプルな原則に基づいています。まずはこの土台を理解することから始めましょう。

原則1:自己利益に基づく行動(Self-Interested Agents)

公共選択論の最も中心的な仮定は、政治に関わるすべての人々—政治家、官僚、そして有権者である私たち—が、それぞれの自己利益に基づいて行動する、というものです。

- 政治家は「公共の利益」を語りますが、その最大の関心事は「次の選挙で再選されること」かもしれません。

- 官僚は国民への奉仕を謳いますが、自身の所属する省庁の「予算や権限を最大化すること」に強い動機を持つかもしれません。

- 有権者は国の将来を案じますが、投票行動は「自分たちの生活に直接的な利益をもたらす政策」に大きく影響されるかもしれません。

ここで言う「自己利益」は、お金だけを指すわけではありません。権力、名声、社会的な評価、あるいは単に「自分の仕事を楽にしたい」という気持ちも含まれます。これは彼らが「わがままで利己的」だという意味ではなく、人間としてごく自然な動機付け(インセンティブ)を持っているということです。

ヒント: ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・M・ブキャナンは、このアプローチを「ロマンス抜きの政治(politics without romance)」と呼びました。これは、政治を理想論で語るのではなく、人々のありのままの動機から出発して現実を直視しよう、という力強い宣言なのです。

原則2:政治は「交換」の場である(Politics as Exchange)

公共選択論は、政治プロセスを一種の市場(マーケット)として捉えます。市場ではモノやサービスが「交換」されますが、政治という市場では、票、政策、献金、支持などが交換されています。

- 有権者は、自分たちに有利な政策(減税、補助金など)を期待して、政治家に「票」を渡します。

- 政治家は、当選に必要な「票」や活動資金となる「献金」を得るために、特定の政策を約束・実行します。

- 利益団体は、自分たちの業界に有利な規制を作ってもらう見返りに、政治家に「献金」や「組織票」を提供します。

このように、政治を「交換の場」と見ることで、一見複雑な利害関係もシンプルに理解することができます。この考え方の源流は、19世紀のスウェーデンの経済学者クヌート・ヴィクセルにまで遡ることができ、彼は政府の活動を税と公共サービスの「交換」として捉えました。

原則3:「政府」という個人は存在しない(Individual Choices Matter)

私たちは普段、「政府が決定した」とか「国が方針を変えた」といった表現を何気なく使います。しかし、公共選択論では、意思決定を行う「政府」という名の単一の個人は存在しないと強調します。

実際の決定は、政府という組織に属する個々の人間が、それぞれの動機や情報に基づいて下した選択の集合的な結果に過ぎません。この視点を持つことで、「なぜ、あの組織はあんな非合理な決定をしたのか?」という疑問に対して、「組織内の個々人にとっては、それが合理的な選択だったからだ」と分析する道が開けます。

これら3つの原則を土台として、次に、公共選択論がどのように現実の政治現象を説明するのか、具体的な概念を見ていきましょう。

なぜ「おかしな政策」がまかり通るのか?:3つの重要概念

これら3つの foundational principles—自己利益、政治としての交換、そして個人への焦点—は、なぜ一見すると非合理的な政策が存続するのかを解剖するためのツールを与えてくれます。ここでは、そのメカニズムを説明する3つの重要な概念を見ていきましょう。

1. 特別利益団体(Special Interests):声の大きい少数派が勝つ仕組み

このメカニズムを鋭く分析したのが、経済学者マンサー・オルソンの名著『集合行為論』です。オルソンは、多くの政治問題において「利益は集中し、コストは分散する」という構造が存在することを指摘しました。これは、特定の少数派グループにとっては政策から得られる利益が非常に大きい一方、そのコスト(税金など)は国民一人ひとりにとってはごく僅かである、という状況です。

例えば、「国産の砂糖を保護するための補助金政策」を考えてみましょう。

| 対象者 | 1人あたりの利益 / コスト | 政策への関心度 | 行動(ロビー活動など) |

| 砂糖生産者(少数) | 莫大な利益(例:+1億円) | 非常に高い | 政治家への献金や陳情を積極的に行う |

| 一般納税者(多数) | わずかな負担(例:-100円) | 非常に低い | その政策のために時間を使うことは何もしない |

このテーブルを見れば一目瞭然です。砂糖生産者にとって、この政策は死活問題であり、政治を動かすために多大なコストを払う価値があります。一方で、私たち一般納税者にとって、年間100円の負担増のためにわざわざ時間と労力を使って反対運動をすることはありません。

結果として、政治家は熱心に働きかけてくる「声の大きい少数派」の意見を優先しやすくなります。これが、国民全体としては非効率な政策(政府の失敗)が維持されやすい根本的な理由です。

2. レントシーキング(Rent-Seeking):パイを奪い合う不毛な努力

レントシーキング(Rent-Seeking)とは、「新しい富(パイ)を生み出すのではなく、政府のルールや規制を変えることで、既存の富から自分の分け前(レント=経済学で言うところの『超過利潤』)を増やそうとする活動」を指します。

典型的な例が、企業によるロビー活動です。ある企業が、より良い新製品を開発して競争に勝つ(=パイを大きくする)のではなく、政府に働きかけて「競合他社が参入できないような厳しい規制」を作ってもらったとします。これは、自社の利益を確保するためのレントシーキング活動です。

この活動のために費やされた資金や人材は、本来なら新しい価値を生み出すために使えたはずのリソースです。社会全体で見れば、レントシーキングは富の奪い合いに過ぎず、リソースの壮大な無駄遣い(死荷重損失)を生み出しているのです。

3. 合理的無知(Rational Ignorance):知らないことが「合理的」?

あなたは、国会で審議されているすべての法案の内容を詳しく知っていますか?おそらく答えは「ノー」でしょう。そして、公共選択論によれば、それは「合理的」な選択なのです。

ある一つの政策について詳しく知るために必要なコスト(時間や労力)は、その知識によって得られる個人的な利益や、自分の一票が選挙結果を左右する可能性に比べて、圧倒的に大きいのが現実です。

- 知るためのコスト:非常に高い(専門書を読み、ニュースを追い、議論を理解する必要がある)

- 知ることから得られる利益:非常に低い(自分の一票で結果が変わる確率はほぼゼロ)

このため、有権者がほとんどの政策について詳しく知らない状態(=無知)でいることは、個人の観点からは極めて「合理的」な判断と言えます。そして、この有権者の「合理的な無知」こそが、前述した特別利益団体やレントシーキングが成功しやすい社会的な土壌となっているのです。

このように、個々人が合理的に行動した結果、全体としては望ましくない結果が生まれることがあるのです。では、こうした考え方は私たちの社会の見方にどのような示唆を与えるのでしょうか。

公共選択論が示すこと:より良い社会のためのヒント

公共選択論は、単に政治の現実を冷ややかに分析するだけではありません。より良い社会を築くための重要なヒントを与えてくれます。

3.1. 官僚制への視点(Bureaucracy)

官僚制の分析において、公共選択論に大きな影響を与えたのがウィリアム・ニスカネンの研究です。彼は一般に、官僚制に関する公共選択論の創始者と見なされています。彼のモデルによれば、官僚は「予算を最大化しようとするインセンティブ」を持つとされます。

これは官僚が怠惰だとか、強欲だという意味ではありません。彼らにとって、予算の規模は自らが所属する組織の権威や社会的な影響力、そして昇進の機会に直結します。したがって、組織の予算を増やそうと努力することは、彼らにとっての合理的な行動なのです。この視点は、省庁がなぜ予算獲得に必死になるのかを理解する助けになります。

3.2. 重要なのは「ルールの設計」

公共選択論は、単なる政治批判に留まらず、より建設的な問いへと私たちを導きます。それは、「どのようなルール(憲法や法律)を作れば、個人の自己利益の追求が、より良い社会的な結果に結びつくか」という問いです。この分野は憲法経済学 (Constitutional economics) とも呼ばれます。人々の善意や倫理観にただ期待するのではなく、誰もが自己利益を追求することを前提とした上で、その力が社会全体にとって望ましい方向に向かうような「ゲームのルール」を設計することの重要性を教えてくれます。

公共選択論は、政治や社会をありのままに見るための、強力な分析ツールと言えるでしょう。

4. まとめ:政治を「解読」するための経済学

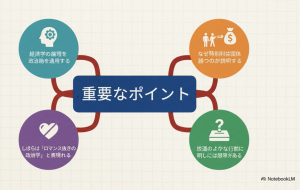

最後に、公共選択論が私たちに教えてくれる核心的なメッセージを3つのポイントに要約します。

- ポイント1:政治家や官僚も、自己利益に基づいて行動する合理的な個人である。 彼らを聖人君子や絶対悪として見るのではなく、私たちと同じインセンティブで動く人間として理解することが第一歩です。

- ポイント2:「利益は集中し、コストは分散する」構造が、特別利益団体に有利な非効率な政策を生み出しやすい。 多くの人が「おかしい」と感じる政策が存続する背景には、この強力なメカニズムが存在します。

- ポイント3:この理論は、単なる政治批判ではなく、人々のインセンティブを考慮した、より良い「ルール作り」の重要性を示唆している。 人々の行動を変えたいなら、精神論ではなく、行動を方向づける「制度」や「ルール」そのものに目を向けるべきです。

公共選択論は、序文で提示した「合理的な個人が集まって、なぜ非合理な結果が生まれるのか?」というパラドックスを見事に解き明かしてくれます。個々人は合理的に行動しているのです。しかし、その合理的な行動が、特別利益団体の跋扈やレントシーキングといった形で、社会全体にとって望ましくない結果をもたらすことがあるのです。

このレンズを通して世界を見ることで、あなたは、一見すると不可解で非合理に見える政治や社会の動きの背後にある、驚くほど合理的な論理を読み解くことができるようになるはずです。

注意

以上の文書はAI Geminiが生成したものを加筆修正しており、誤りが含まれる場合があります。