2025年8月23日、草津市でやさしい交通しがが【第 1 回フォーラム】「住み続けられる まちと交通」(全体会)を開催し、専門家や市民が集まり、滋賀の交通の未来を考える熱い議論が交わされました。全体では2時間44分と長いため、以下に要約します。(上の写真をクリックすると全体の動画をご覧いただけます)[開催レポート][開催概要][速報記事]

フォーラムでは、地域エコノミストの藻谷浩介氏らが登壇し、「道路は無料」「赤字の公共交通は不要」という交通に関する二つの大きな勘違いを歴史的・経済的な視点から指摘しました。また、東京のような超高密度都市を目指すのではなく、日本の平均に近い滋賀県の「ちょうどいい人口密度」が、誰もがクルマなしで元気に暮らせる社会を築くための強みとなり得ることを強調しています。最終的に、超高齢化社会という未来の課題に直面する中で、「儲け」ではなく「社会的な必要性」に基づき、住民・事業者・行政が対話を通じて持続可能な交通手段を確保していく重要性が結論付けられています。

目次

滋賀県の課題・交通とまちづくりの連携

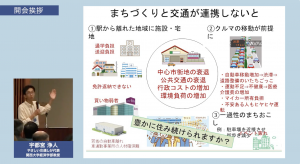

冒頭は、やさしい交通しが代表 関西大学の宇都宮浄人(うつのみやきよひと)教授より、近江鉄道の上下分離の際、市民自ら交通とまちづくりを考え対話する必要があったことから活動を始めたと紹介されました。まちづくりと交通が連携することで渋滞・中心市街地の衰退・行政コストの増大など様々な弊害が防げるとされました。

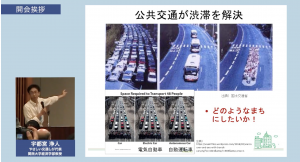

公共交通が渋滞を解決

フランスでLRT建設の際に猛反対があった際に出した写真がこれです。数多くの自動車が公共交通であればコンパクトに運べ渋滞が解決されることが示されています。これはライドシェアや電気自動車では解決されないのです。

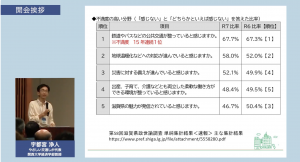

公共交通の不満

滋賀県の公共交通に関する不満は15年連続ワーストワンでした。日々、不便を感じる住民のフラストレーションは高まっている結果なので、これもなんとかしなければなりません。

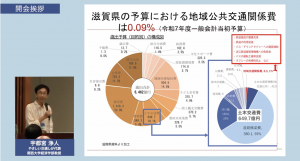

公共交通の予算

これに対し、滋賀県の公共交通に対する予算は、わずか0.1%。道路に比べてあまりに小さいものです。このような実態を住民が知り、正しい議論が行われることが望まれます。

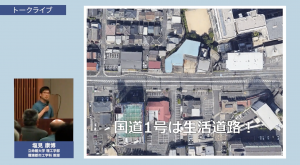

国道1号は生活空間を分断

立命館大学塩見教授からは、草津市街を横切る国道1号は、市内に関係ない自動車も多く通行し市街を分断してしまっている問題点や、道路容量から自動車の量を減らすことで渋滞が減らせることなどをわかりやすく説明されていました。

「それ、ホント?」交通にまつわる2つの大きな勘違い

ここで、私たちが「当たり前」だと思っている交通の常識をひっくり返してみましょう。このフォーラムの基調講演に立った地域エコノミストの藻谷浩介(もたにこうすけ)氏は、多くの人が持つ2つの大きな勘違いを指摘しました。

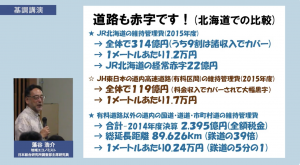

勘違い①:「道路はタダなのに、なんで赤字の電車やバスに税金を使うの?」

「道路は無料で使えるのが当たり前」——そう思っていませんか?藻谷氏が紹介した歴史のエピソードが、この考えを揺さぶります。

江戸時代、彦根には「無賃橋(むちんばし)」という名の橋がありました。なぜわざわざ「無賃(タダ)」と名付けられたのでしょう?それは、当時の他の橋はほとんどが有料だったからです。橋を架け、維持するには莫大なお金がかかるため、通行料を取るのが普通でした。藻谷氏によれば、人気取りの政策として、この橋を無料にしたのだろうとのこと。つまり、「無料」は特別なサービスだったのです。

では、現代の道路はなぜ無料で使えるのでしょう?それは、決して天から降ってくるわけではなく、私たちが支払うガソリン税などの税金によって建設やメンテナンスが行われているから道路は無料なのです。

Point! 道路も電車もバスも、どちらもみんなのお金(税金や運賃)で支えられている、社会にとって大切なインフラ

勘違い②:「赤字の公共交通は、無くした方がいいんじゃない?」

「赤字だから」という理由だけで、地域の足である電車やバスを無くすべきだと考えるのは、とても危険な発想だと藻谷氏は警告します。彼は会場にこう問いかけました。

「もし赤字のものをすべて無くすとしたら、道路も、お年寄りも、ペットさえも『赤字』になってしまいます。それでもいいのでしょうか?」

「大切かどうか」は、お金の儲け(黒字か赤字か)だけでは測れないのです。

Point! 大切なのは「儲かるか」ではなく、「社会にとって必要か」という視点で物事を考えること。

このように、私たちが当たり前だと思っていた交通の常識には、大きな勘違いが隠されていました。次の章では、滋賀県が持つ「意外な強み」について見ていきましょう。

『どうなっているのか』事実の確認が大事

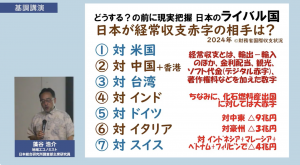

藻谷氏は、こう指摘しました。「日本人は『どうすべきか』を語るのが大好きです。でも、その前に『どうなっているのか』という事実を確認しないと、解決は始まりませんよね」。

彼は会場にこんなクイズを投げかけました。

【Q】アメリカ、中国、ドイツ、イタリア、スイスの中で、日本が貿易で赤字(負けている)になっている国はどこでしょう?

正解は、xxxとxxxです。(ぜひ右の画像をクリックして動画でお確かめください)

驚くことに、日本はアメリカや中国に対して毎年何兆円もの黒字を出しています。しかし、xxxxやxxxxには負けているのです。この2つの国には、ある共通点があります。

- 巨大な都市はないけれど、豊かな自然と暮らしやすさがある。

- 税金でしっかりと支えられた、便利で快適な公共交通網が整備されている。

この事実は、「巨大都市にならなくても、豊かで幸せな社会は作れる」という大切なヒントを私たちに教えてくれます。

データで比較!滋賀の「人口密度」は実はすごい

次に、藻谷氏が示した「人が住める土地(可住地)にどれくらいの人が住んでいるか」というデータを見てみましょう。この「可住地人口密度」が、滋賀の本当の価値を教えてくれます。

| 地域 | 可住地人口密度(人/km²) | 特徴 |

| 東京都 | 約 9,703 | 電車は黒字になりやすいが、家賃が高く、災害に弱い。 |

| 大阪府 | 約 6,600 | 東京に次ぐ超過密エリア。 |

| 京都府 | 約 2,200 | 大阪の約1/3の密度。 |

| 滋賀県 | 約 1,080 | 日本の全国平均とほぼ同じ。暮らしやすい「ちょうどいい」密度。 |

| 東近江市 | 約 690 | 県内でも少しゆとりのあるエリア。 |

| 甲賀市 | 約 560 | |

| 日野町・甲良町 | 約 370 | 県内で最も密度が低いが、それでもヨーロッパの国より高い。 |

| フランスなど | 滋賀の半分以下 | この密度でも、豊かな社会と便利な公共交通を実現している。 |

東京や大阪のような超高密度の街は、一見便利そうに見えても、生活費の高さや災害リスクといった大きなデメリットを抱えています。

一方で、滋賀県の「ちょうどいい」人口密度は、日本の平均とほぼ同じ。そして注目すべきは、県内で最も密度が低い日野町や甲良町ですら、フランス全体の密度よりも高いという事実です。これは、滋賀県全域で公共交通を維持することは十分に可能であることを意味します。暮らしやすさと便利な交通を両立できる大きな可能性を秘めているのです。

滋賀には「ちょうどいい」という強みがあることがわかりました。しかし、日本全体が直面している、もっと大きな未来の課題があります。

本当の課題は「未来」にある:おじいちゃん、おばあちゃんは移動できる?

交通問題を考える上で最も重要なのは、日本の人口構成の変化、つまり「少子高齢化」です。これは、君たちの未来に直接関わる、避けては通れない課題です。

東京の人口が増えている?それも、実は勘違い!

「東京だけは人口が増え続けている」というニュースを聞いたことがあるかもしれません。しかし、藻谷氏はその中身をよく見るべきだと指摘します。実は、東京で増えているのは75歳以上の高齢者の数だけ。44歳以下の若い世代の人口は減っているのです。これは、かつてたくさんいた若い世代の人たちが、一斉に年を重ねているから。この現象は、滋賀県を含め、日本全国で起きています。

未来の最大のチャレンジ:クルマが運転できなくなったら?

日本中で高齢者が急激に増えていく未来。そんな中で、クルマに頼り切った社会は非常に危険です。

少し未来を想像してみてください。 「今から25年後、おじいちゃんやおばあちゃんがクルマを運転できなくなった時、病院や買い物にどうやって行けばいいだろう?」

これは、決して他人事ではありません。君たち自身が大人になる頃には、もっと切実な問題になっています。これからの交通まちづくりで一番大切なのは、年齢に関わらず、誰もがクルマなしで元気に暮らせる社会を作ることなのです。

未来の大きな課題が見えてきました。では、私たちは具体的に何をすればよいのでしょうか。

じゃあ、どうする?未来をつくるためのヒント

より良い未来を築くために、私たちは何をすべきでしょうか。世界のアイデアと、滋賀県で既に始まっている挑戦からヒントを探ります。

世界のアイデアに学ぼう

フォーラムでは、モビリティジャーナリストの楠田悦子(くすだえつこ)氏が、海外の先進的な取り組みを2つ紹介してくれました。

スイスの例:国全体がひとつの交通システム

まるでひとつの会社が運営しているかのように、国全体の交通がトータルデザインされています。切符一枚で電車、バス、船などあらゆる乗り物に乗れ、乗り換えもスムーズ。交通を「儲けるためのビジネス」ではなく、「暮らしを豊かにする高品質なサービス」と捉えているのが特徴です。

エストニアの例:「無料」が街を豊かにした

首都タリンでは、市民の公共交通を無料にしました。すると、タリンに住みたいという人が増え、結果的に市の税収が増加。「交通への投資」が、街全体の活性化につながった素晴らしい事例です。

デザインと暮らしの質

楠田氏は、日本の公共交通がコストや効率性に偏重しがちであると指摘。ヨーロッパの都市では、駅、バス停、車両のデザイン性が高く、人々が集う「居心地の良い空間」として設計されている。交通インフラを都市のブランド価値を高める要素と捉え、デザインに投資することが、住民の幸福度や都市の魅力を向上させると提言した。

協力と受益者の再定義

立命館大学の塩見康博氏は、道路と公共交通の予算が縦割りになっている現状を問題視し、海外のようにガソリン税を交通全体の財源として柔軟に活用すべきだと述べた。また、「受益者負担」の「受益者」とは誰かを問い直す必要がある。藻谷氏は、交通が便利になることで利益を得るのは、乗客だけでなく、渋滞緩和や地域経済の活性化、医療費抑制などを通じて、市民全体、ひいては社会全体であると強調。特定の誰かを「敵」と見なす対立構造ではなく、全員が受益者であるという認識の下で協力する姿勢が求められる。

滋賀で始まった「みんなで考える」挑戦

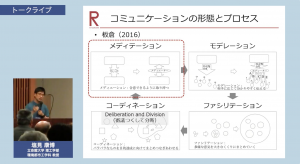

滋賀県でも、未来に向けた挑戦が始まっています。立命館大学 塩見教授から、県民フォーラムとワークショップの構成について説明がありました。県民にわかりやすく伝えるメディテーションがフォーラムで行われ、そこから意見を引き出すモデレーション・ファシリテーションがワークショップで行われたのでした。

県民ワークショップで見えたこと

専門家の佐々木和之(ささきかずゆき)氏が報告したのが、県が主催する「県民フォーラム」と「地域交通ワークショップ」です。

このワークショップの最大の特徴は、住民、交通事業者、行政の担当者が同じテーブルについて直接話し合う点にあります。立場が違う人たちが対話することで、それぞれの悩みや考えを理解し、「意見が重なる部分」を見つけ出すことができます。佐々木氏の報告によると、このワークショップで非常に重要な「意見の重なり」が見つかりました。それは、「『特定のバスや電車を守る』ことだけでなく、ライドシェアなども含めた『誰もが移動できる手段を確保すること』が大事だよね」という点です。

さらに驚くべきことに、「JR線を維持する」ということに関しては、誰一人として反対意見が出なかったそうです。一方で、バスをどうするかについては意見が分かれました。こうした具体的な合意点を見つけ出すことが、未来の滋賀の交通を考える上で、非常に大きな一歩と言えるでしょう。

結論:未来の滋賀の交通は、君たちの手の中にある

この記事では、滋賀の交通問題を考える上で重要な3つのポイントを学びました。

- 勘違いを乗り越える視点:道路も公共交通も、みんなで支える社会のインフラであること。

- 滋賀の「ちょうどいい」という強み:超高密度の都市を目指さなくても、豊かで暮らしやすい社会は作れること。

- 未来の最大の課題:超高齢化社会の中で、クルマに頼らなくても誰もが移動できる仕組みが必要であること。

この問題は、決して大人たちだけのものではありません。君たちが大人になったとき、どんな街に住みたいか、どうやって移動したいか、という私たち自身の未来に直結する問題です。

「やさしい交通しが」では、未来を考えるための具体的な活動を各地で始めています。

- 彦根では、公共交通を活かした観光まちづくり

- 日野では、駅を中心としたにぎわいづくり

- 草津では、誰もが暮らしやすいまちづくり

こうしたフィールドワークに参加したり、自分たちの街の交通について友達や家族と話してみたりすることから、未来は変わっていきます。

未来の滋賀の交通をどうデザインしていくか。その答えは、私たちの手の中にあるのです。