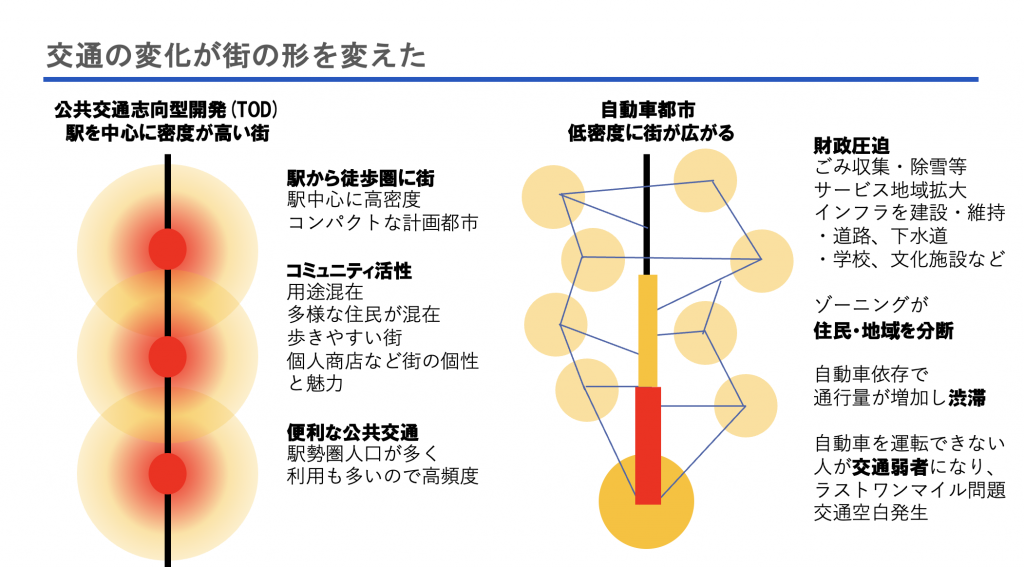

路面電車型郊外住宅地 では、交通と都市の形成の歴史が紹介されています。かつては徒歩、そして馬車、路面電車とスピードが上がり移動距離が伸びるにつれて、都市は成長してきました。つまり、公共交通で移動できる範囲に街が作られたのです。そもそも歩いて行けないところには街が無かったのです。なので、この当時にラストワンマイル問題はありませんでした。では、なぜ今ラストワンマイル問題が起きるのでしょうか?それは自動車都市になり、公共交通の無い郊外に家や施設が建てられ都市が作られたからです。ですからラストワンマイル問題は公共交通の問題ではなく、自動車都市化とそこで自動車を運転できない方の問題なのです。

目次

音声概要をお聞きいただけます

公共交通指向型開発 (TOD) の英語版 Wikipedia を学習し生成した音声概要をこちらからお聞きいただけます。

公共交通指向型開発 (TOD) の英語版 Wikipedia を学習し生成した音声概要をこちらからお聞きいただけます。

Wikipedia

公共交通指向型開発の記事は、日本語版が以前からありました。英語版に比べ内容が少なかったため、英語版の翻訳が追加されました。

Wikipedia の記事では、TOD のジェントリフィケーションの問題が取り上げられていますが、これには違和感があります。都市を魅力的にすると地価が上がり低所得者層が住めなくなるというのは、あれ?なのです。低所得者層は集合住宅に住み、日本では公営住宅などが安い家賃で提供されるので追い出されるといった事態には至りません。街の価値が上がるのが悪いことだという論法だと、街の改善は何もできなくなってしまいます。

駅徒歩圏に集積を作る考えは変わらない

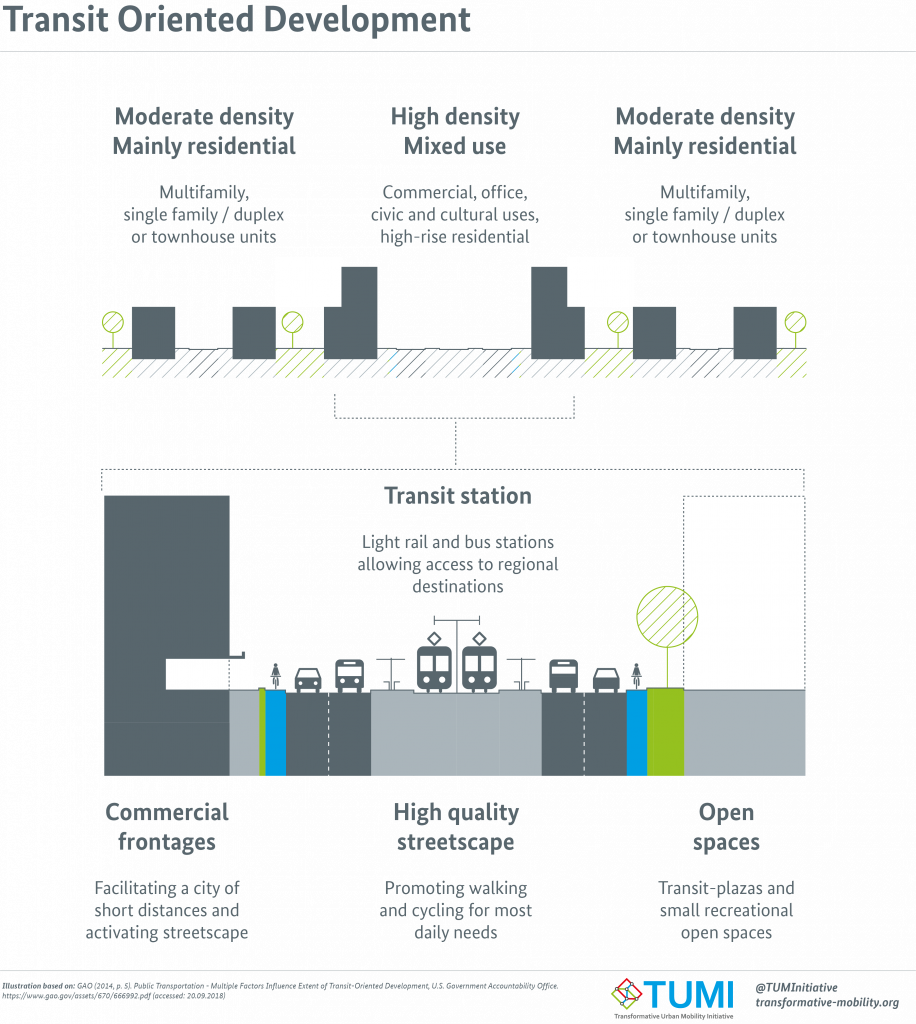

路面電車型郊外住宅地 は1857年から米国で広まりました。ピータ・カルソープがTODの概念を発表したのはその142年後ですから、街が先にできて概念が後に定義されたのです。実は19世紀の路面電車型郊外住宅地から、考えは変わっていません。駅や電停の近くは商店や住宅など多用途で高密度なゾーンにして、駅から離れるにつれて密度を下げていく。駅の近くは地価が高く高層マンションになり、駅から離れれば地価が下がるので一戸建ても建てられる。すると駅の近くほど人口密度が高くなり、公共交通を便利に使える人が増え、所得が高い人から低い人まで多様な人が街に住めます。考えてみれば、単純ですよね?

行政の財政負担を減らす

行政の財政負担を減らす

TODと真逆である自動車都市となり、スプロール化が進むと、新しい道路・下水道・学校・図書館・公園・文化体育施設・出張所などの建設と維持管理が必要になり、ごみ収集や除雪などの範囲も広がります。これは財政を圧迫し、税金が上がったり、町や都市への改善投資が減り活気が失われていきます。郊外の新しい開発地は古い町や都市から人口と雇用を奪い、古いインフラの維持費は高いままで、新しい郊外に住む余裕のない人々のサービス需要は高まります。TODは既存のインフラをより有効に活用することでこの悪循環を断ち切り、新しいインフラの建設量を減らすことで、財政負担を減らしていきます。

渋滞を減らす

交通問題は、土地の利用方法から発生します。開発地が1%増えるごとに、交通量は1.5%増加します。自動車依存になり、他の移動手段がないので、交通量が増加し渋滞が起きます。土地利用と交通手段の決定を連携させなければ、渋滞を解消できません。スマートグロースはまさにそれを実現する手段を提供します。今日の交通渋滞は、運転なしでは簡単な用事もできないため発生しています。徒歩、自転車、公共交通機関といった移動手段の選択肢が用意されていると交通問題は減ります。こうした選択肢こそが、スマートグロースの特徴です。

街を繋ぎ、魅力をます

スプロール的な開発は、密度が低く少数の人々が広大な土地を消費します。仕事や店舗が住宅から遠く離れた場所に配置され、分断を招きます。既存の開発との連携は考慮されません。地域の特徴や個性は失われ、ショッピングセンター、集合住宅、企業キャンパスなど似たような場所が次々と現れます。TODはこれと逆のことをして、街を繋ぎ個性豊かにしていきます。

もし、TODをしなかったら?

鉄道のように固定費が高い交通インフラを作りながらTODをしなかったらどうなるでしょうか?駅前に集積が無ければ、駅の周辺に人がいません。鉄道を便利に使える人も多くなりません。駅から離れていて車で行くなら、そのまま自動車で目的地まで行くでしょう。このような街では「公共交通は不便だ」「使えない」と言われるようになり、本数も減り、ますます使いづらいものになります。つまり、街の構造が鉄道の利用者数を決めるのであって、鉄道が「乗ってください」とお願いしないから鉄道の利用者が増えないわけではないのです。

もちろん、鉄道の列車本数が少なくて不便であれば駅周辺の人口は増えません。鉄道が便利で駅周辺に人口が集積するように街を作ると、相乗効果で街が発展するのです。とぢらか片方ではなく、両方がセットで必要なのです。交通とまちづくりは、別々なものではなくセットなのです。

日本の地方はどうだろう?

都心や都心郊外では鉄道利用率が高いので、自然とTODに近づきます。ただ、駅前の商業施設に大きな駐車場が設けられるので、TODから少し離れた考えになっているようです。地方では自動車都市になっていますので、TODは意識されていません。なので鉄道の利便性を上げることに投資をしたり、駅付近に集積を作ることが進んでいません。これでは寂れる一方になります。

都市計画だけでない、暮らし方、ライフスタイル

自動車都市の怖いところは、自動車を運転できない人は移動が難しくなる点です。子供や老人や怪我・障がいのある方の暮らしはどうなるでしょう?子供はスクールバスで学校に通います。親に送迎してもらわなければ、休日や放課後に友達と会うことは難しくなります。デートも親の送迎です。足や腕を怪我したら、途端に移動弱者になります。職場にどうやって通勤しましょうか?そのような暮らしになるのです。自動車は便利で快適な乗り物です。でも、便利さだけではない暮らしの安全と価値について、一度じっくりと考えてみる必要があるように思えます。

- 投稿タグ

- #academic, #TOD, #Urban design, #Voice, #Wikipedia, #都市計画