鉄道と沿線開発をセットで行う日本の電鉄モデル。その元祖は1900年に米国で登場した都市間鉄道インターアーバンを参考にしたと言われます。確かにターミナルデパートなどはインターアーバンに倣ったようです。他の記事で米国の路面電車が街を作り自動車都市に置き換えられ、再び公共交通が見直されているという歴史的な流れを紹介しています。そこで気になる言葉、「路面電車型郊外住宅地」。これは何でしょう?今回はこれを掘り下げてみます。

目次

音声概要をお聞きいただけます

Wikipedia 記事の音声概要をこちらからお聞きいただけます。

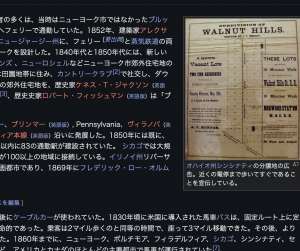

Wikipedia記事

「路面電車型郊外住宅地」の Wikipedia 記事は英語版のみでしたので今回日本語訳されました。米国の場合は、自動車に適した低密度の住宅地が主流ですが、欧州は元々路面電車型の都市なので敢えて「路面電車型」と呼び分ける必要が無いそうで、ドイツ語版などはありませんでした。

記事にある「レッドライニング」は住宅だけでなく道路建設も推進しました。自動車の社会的影響にその経緯が解説されています。

路面電車発展の経緯

自動車が普及する前、鉄道通勤がまだ高価で富裕層が主に利用していました。それでも経済発展が凄まじい米国ではシカゴの通勤ベッドタウンが100以上あったそうです。一方、鉄道に乗れない中流階級以下の人々は、歩き、馬車、馬車鉄道と乗り物が進化するにつれ、より安くて広い家を求めて郊外に向かっていました。ここでイノベーションが起きます。1987年に「電車」が登場し、従来の馬車や馬車鉄道に比べて画期的に速く快適に移動できるようになったのです。当時、道路は人も馬車もあらゆる通行を担っていたので、電車も道路を走り「路面電車」となりました。運賃も手頃で本数も多く便利でした。路面電車は北米の主要都市全てに拡がり、総路線長は5万5千kmを超えるほど発展したのです。

路面電車型郊外住宅地:歩くことが主体のまち

自動車が普及する前は、移動は徒歩が主体でした。路面電車も起点・終点からは徒歩になります。そこで、電停の近くに商店街や集合住宅が作られ、その外側に住宅が作られ歩いて買い物や用事が足せるコンパクトな街が数多く作られました。これが「路面電車型住宅地」です。今まで、都市計画というものが無かったところに、デベロッパーが電停を中心に歩いて便利・快適な街を設計して売り出したのです。鉄道型郊外住宅は駅を中心に飛び島のようにポツポツと街ができましたが、路面電車は電停が多いので、連続的な街(連担した街)ができました。放射道路に沿って街が成長するので、上空からは街の形が星型に見えることも多かったそうです。

かつての日本の住宅地にそっくり

今の米国の住宅は、自動車向きに郊外に作られるので、道路は広く敷地も大きいのですが、路面電車型住宅地では集合住宅や店舗兼住宅もあり、家族経営の小さな商店が多くありました。家が小さいので歩いて行き来ができます。歩道も歩きやすく街路樹も植えられました。これ、大店法が改正される前の昭和な日本の分譲団地に似ています。というか、日本が路面電車型住宅地を真似たのでしょう。

街並みをコンパクトにする手法は今のコンパクトシティやニューアーバニズムの考え方そのものです。駅や電停を中心に集積させる公共交通指向型開発(TOD)もこの「路面電車型郊外住宅地」で確立していたようです。

Wikipedia 記事の最後には、各地の路面電車型住宅地の一覧がありますが、なかなか面白いです。始発電車で座って行ける終点近くに高級住宅街を作っていたり、「ハイランド(高原)」「スプリング(温泉)」「パーク」といったリゾートを演出した名称。また、住宅もヴィクトリア朝様式やアーツ・アンド・クラフツなど意匠を凝らしていたそうです。米国人も「マイホーム」への夢を掻き立てられていたのでしょう。

残酷な住宅規制変更

さて、モータリゼーションが勢いづき、1930年代辺りから路面電車の部が悪くなります。道路は車で溢れ電車は遅れる。中流階級の人も自動車に乗り利用は減ります。電力会社と分離され会社は売りに出され、購入する電気代が上がりますが、路面電車型郊外住宅地に襲いかかったのは、もっと深刻な「住宅ローン問題」「住宅規制」でした。第二次大戦後、「自動車に適した街にすべきだ」という考えに変わり、「路上駐車できる道幅にしろ」「家と家の間隔は広げろ」「ガレージは必須だ」「道路は広く、駐車できるようにしろ」「住宅街に商店は作るな」「低所得者と高所得者は分かれて住む」と基準が作られ、これを守れない物件にはローンの融資が通らなくなる「レッドライニング」が始まったのです。こうなると路面電車郊外住宅地の物件は違法建築となってしまい、購入や増築などが難しくなってしまったのです。自動車と路面電車との市場競争は仕方ないとしても、ようやく夢のマイホームを手に入れた人々にとって、このレッドライニングは相当きつかったと思えます。こうして路面電車型郊外住宅地は寂れ・荒廃し、再開発地区に指定され、次々と取り壊されていきました。そして新しく作られた街は、買い物に行くのも何をするにも自動車が必須となったのでした。

交通とまちづくり

こうした流れを見ていくと、交通が路面電車に変わったことで、街の形が変わり、自動車でないと暮らせない街が作られ、路面電車は廃止され、従来のまちが寂れ・荒廃し、壊されていきました。このように交通と街の形は影響し合います。日本の電鉄は、駅間を短くしているので路面電車型郊外住宅地に似た連続した街の成長が続きました。国鉄は蒸気機関車で駅間は短くできなかったので、鉄道型郊外住宅地が発展しました。一方、地方では自動車向きの街に変わっていきました。米国は車の一人勝ちでしが、日本は様々あるのです。

日本独自と思われていた電鉄モデルTODは、実は米国で1850年代から相当に拡大進化していた路面電車型郊外住宅を日本向けに応用したもののようです。もう一つ疑問が出てきます。欧州はなぜ路面電車が残ったのでしょう?欧州は城壁都市でコンパクトな旧市街だからと思っていましたが、米国にもコンパクトな街並みは多数作られていたのです。欧州も公共交通は公営化されていますが多くが活用されています。そして日本はなぜ民営鉄道が成り立つのでしょうか?原点である「路面電車型郊外住宅地」の歴史を見てから、定説を見直して行くべきではと思うのです。

参考

- 投稿タグ

- #academic, #TOD, #Urban design, #US, #Voice, #Wikipedia, #都市計画