欧米と日本の公共交通がどうしてこうも違うのだろう?と疑問に思い、まずは都市計画を調べ、道路との関係を調べと来ました。自動車の課題が多くなりましたが、攻撃するつもりはなく、それだけ存在が大きいと受けとめていただければと思っています。さて、ビッグスリーの強力なロビー活動もあり、自動車都市へと突き進んでいた米国で、なぜ公共交通を重視するニュー・アーバニズムに転換した都市が出てきたのか?今回はその原因を解き明かそうと思います。

目次

動画概要

音声概要

このブログの元になった調査レポートを Notebook LM に学習させ、生成した音声概要をこちらからお聞きいただけます。

Wikipedia の記事

今まで紹介してきた自動車都市、自動車の社会的影響、路面電車型郊外住宅地、インターアーバン、公共交通指向型開発などを元にこの記事を書いています。

時差と順序を見る

さて、「何が原因?」と探るときには、年表で表せる時系列が重要になります。なぜなら、原因は必ず過去にあり、未来のことは過去には影響せず原因にはならないからです。そして、どれだけ時差があったのかを見ることができます。今回はこの時差や順序を意識して解説をしてみます。

鉄道は47年遅れで日本に

日本 鉄道開業(Wikimedia)

まず、日本と欧米の時差。1825年に英国で鉄道が開業してから47年後の1872年に日本の鉄道が開業します。当然、発展の差は大きく、日本の鉄道が高嶺の花で一部のお金持ちしか乗れなかった頃、米国シカゴでは 11鉄道路線が100以上の地域と通勤輸送を担い、鉄道郊外型住宅地を形成していました。つまり米国での鉄道の庶民化や利活用はかなり進んでいたのです。

路面電車は8年遅れ 米国では大発展していた

米国路面電車は鉄道発明から62年後の1887年、日本は8年遅れの1895年に導入されます。米国の路面電車は最大55,368km、輸送人員157億人にも発展しました。かつての日本 国鉄2万kmのおよそ3倍、米国最大のUPやBNSFに匹敵する路線網があったのですね。途方も無い規模です。当時の陸の王者と言えるでしょう。そして、路面電車は郊外の電停を中心に、密度を高めるよう計画的に設計された、快適に歩いて暮らせる住宅地を開発しました。これは公共交通志向型開発(TOD)の考え方そのものです。そのコンパクトな街並みには、リッチな中流階級の人々が住んだのです。

日本の電鉄モデルは米国のインターアーバンを手本にしたと言われますが、実はその前に米国の路面電車が宅地開発を盛んに進めていたのでした。

王座が揺らぐ

トロントの路面電車(Wikimedia)

しかし、その王座は揺らぎます。中流階級が自動車に乗るようになり経営が傾きます。1935年の独禁法により電力会社から路面電車事業が分離され、使用する電気料金が高くなり、元々厳しかった収益が悪化します。その翌年1936年にGMにより設立されたNCLが分離された路面電車企業を次々と買収し、バス化しました。こうして米国の陸の王者であった路面電車は1850年にほぼ壊滅します。60年ほどの歴史でした。1960年代半ば、連邦政府が都市に公共交通機関の引き継ぎを奨励します。その後1960年代、サンフランシスコ湾岸に高速鉄道BARTが建設されますが、その頃には電気鉄道の技術は失われており、航空会社のエンジニアリングに頼ったのですが、トラブルが続出しました。

インターアーバンは5年差で導入。日本に大きな影響を与え短命に終わった

イリノイ鉄道博物館で保存されているエレクトロライナー(Wikimedia)

都市間電気鉄道のインターアーバンは、1900年から米国で普及し5年差の1905年には日本で阪神が開通します。時差がどんどん縮まっていますね。後発だけに新しく出たものはすぐに取り入れるというか、新しいものから取り入れるというのは今も共通かと思います。インターアーバンは米国も日本も、郊外は専用軌道を高速に走り、都心はゴロゴロと路面を走る形態でした。今の京阪京津線やかつての福井鉄道の形態です。米国のインターアーバンは猛烈な勢いで建設され2016年には40,346kmに至ります。しかし、NCL設立より以前、世界大恐慌の1929年にほぼ壊滅します。29年間の歴史です。一方、日本の電鉄は今も重要な社会基盤として活動しています。

自動車は米国と30年差と考えられる

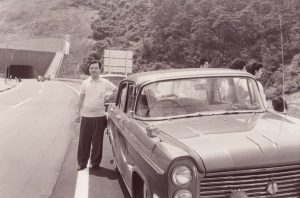

名神高速道路逢坂山 (Wikimedia)

自動車はどうでしょうか?米国では路面電車から48年後の1935年に自動車生産台数が400万台近くになり大衆化します。マイカーが大衆化した7年後の1942年、米国ニューヨークでは、道路を何度拡張しても渋滞が激化する「誘発需要」が認識されています。これと比べ日本は自動車産業はあることはありましたが、道路がなく、名神高速道路が1965年に開通しモータリゼーションが幕開けします。米国の1935年からですと30年後です。

道路建設促進については、なんと日本が米国に先んじて1953年に道路特定財源が決まります。米国連邦高速道路法はその3年後の1956年で、共にガソリン税を特定財源としています。ここから猛烈な道路建設が始まります。

米国での都市の考え方はどう変わったか?

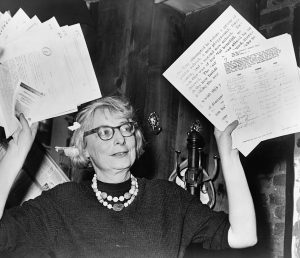

米国ニューヨークでは、自動車が大衆化する前の1916年にゾーニングが導入され、車でないと移動できない街がつくられ始めました。1930年代のレッドライニングでは少数民族のコミュニティを高速道路が分断するといった意図的な破壊と見られる開発もあり、この反発が後に起きます。1943年「戦後におけるアメリカ都市の構造」で従来のコンパクトシティは時代遅れで、自動車向きの都市にすべきだと主張されます。ニューヨークで誘発需要が認識された翌年なのにです。戦後になり復員兵の住宅開発に1949年の住宅法で住宅ローンが作られ車庫や私道の設置などが融資基準に推奨され、コンパクトな路面電車型郊外住宅地は融資対象から外され寂れます。1950年代からは治安の悪化した都心から白人が郊外移住するホワイト・フライトも起き、都心は荒廃します。この惨状に対し、ジェイン・ジェイコブスは1961年『アメリカ大都市の死と生』で高速道路建設による都市の破壊や、機能分離型の大規模開発がコミュニティを破壊すると痛烈に批判し、多様性・賑わい・歩行者中心の都市の重要性を訴えました。これは後のニューアーバニズムの思想的基盤の一つとなります。また、制度化されたゾーニングや住宅ローン制度にも不満を漏らします。これらの主張が一般には、20世紀後半の都市計画思想を一変させたといわれます。

さらに環境問題と石油ショック

1970年にニクソン大統領が米国環境保護庁を設立し、州政府の開発にも連邦政府の環境アセスメントが適用されます。これは独立国のような州政府に連邦政府が干渉する強烈な制度です。当時、カリフォルニアの大気汚染が深刻となっており、同年、自動車排気物質を大幅に規制する通称マスキー法が制定されます。そして1973年第一次オイルショックでガソリン価格が上がり、自動車依存型社会の脆弱性が露呈します。

1970年にニクソン大統領が米国環境保護庁を設立し、州政府の開発にも連邦政府の環境アセスメントが適用されます。これは独立国のような州政府に連邦政府が干渉する強烈な制度です。当時、カリフォルニアの大気汚染が深刻となっており、同年、自動車排気物質を大幅に規制する通称マスキー法が制定されます。そして1973年第一次オイルショックでガソリン価格が上がり、自動車依存型社会の脆弱性が露呈します。

1973年、聖域の解体:ビッグスリーの敗北

1973年、アメリカ議会は連邦補助高速道路法の改正という歴史的な決断を下しました。道路信託基金(HTF)の一部開放です。長年、道路の利権を守り続けてきたロード・ギャング(道路ロビー)は、この法案に対し死に物狂いの抵抗を見せました。ガソリン税はドライバーのためのものだという彼らの主張を崩したのは、皮肉にも自動車の普及が生み出した限界でした。

州政府が都市政策を見直す

Portland Street Car (Wikimedia)

同じく1973年 環境意識の高いポートランドでは自然農業資源保護を目的に、無秩序な郊外開発に待ったをかけ、1979年にはUGB(成長限界境界)を定めます。オレゴン州は高速道路建設を取り止め、その資金をLRTやトランジットモールの建設に振り向けます。ここから、「自動車から人間中心に」と突き進み、高速道路を撤去する再開発やウォーターフロント開発に進みます。一方、ニュージャージー州はスプロール化する市街地のために道路渋滞や財政負担が増え、公共交通に投資を振り向けます。1979年にニュージャージートランジットを設立し、サービスを拡充し利用者を増やします。1989年、オークランドでロマ・プリータ地震が発生し、サイプレス・フリーウェイが崩壊し、レッドライニングで地域社会を破壊された住民が運動し、高速道路ではなくマンデラ・パークウェイという人間中心の公園道路に生まれ変わります。また、地震後はBARTが地域の命綱とも言える重要な役割を果たします。

そして都市計画思想や交通が変わる

これら州政府の動きの後から、都市計画思想にニューアーバニズムやスマートグロースといった概念が提唱されます。また、LRTや無料公共交通、混雑料金など、道路と公共交通のアンバランスを是正しようとする動きも出ています。

1991年、ニューアーバニズムの基本原則(アワニー原則)が発表され、1993年ニューアーバニズム会議(CNU)の初回会議が開催され組織化

1998年、環境に配慮した持続的に成長する都市『Smart Growth』が出版される

2001年、ポートランドが全米初のLRTを導入

2003年、歩行者・自転車に優しい道路コンプリート・ストリート運動

2008年、住宅危機、郊外拡大から都市部へ不動産投資シフト

2020年代 ワシントン州で試験的に公共交通を無料化

2025年1月5日、ニューヨーク市で混雑料金が導入開始

まとめ

- 米国の都市破壊や衰退という失敗と見直しから日本も学ぶべき

米国では道路拡張がかえって混雑を助長する「誘発需要」に気付かされ、道路拡張から自動車利用抑制に転換しています。また、土地を用途別にゾーニングすれば、車でないと移動できない都市になってしまったので混合開発が提唱されます。また、都市から郊外に人口が流出して都心が荒廃し地域社会も破壊されてしまいました。駐車場設置や私道設置の義務付けや住宅ローンが密度の薄い開発を助長して都市を薄く広げてしまい、渋滞やインフラ整備の財政負担を増してしまったニュージャージー州の事例もあります。また、市場競争に任せ切ると市民の不利益になるような行動も起きてしまいます。米国ではこのような数々の失敗から今の見直しが起きています。日本はゾーニングの立地適正や住宅ローンはそのまま、道路特定財源は一般財源化されましたが予算配分は道路偏重のまま。中心街はシャッター街です。渋滞すれば道路を拡張しろという声が上がり、自動車利用の負担を下げろという声が出て、公共交通機関とのアンバランスには手が入りません。日本では米国の失敗の原因や見直しの狙いがあまり認識・活用されていないように感じられます。 - 時差と順番

米国では、鉄道、路面電車、自動車、インターアーバンの順に登場し、共に大発展しながら自動車が生き残りました。一方、日本は順番が変わります。鉄道、路面電車、インターアーバン、自動車の順です。日本では1905年にインターアーバンが入ってから、モータリゼーションが1965年に始まるまでに実に60年あり、その間に電鉄会社が発展したのと、1964年に新幹線ができ中距離以上は圧勝したという違いがあります。自動車が来るまでに鉄道が力を蓄えることができたことが大きかったと思えます。この時差は時が経つにつれて縮まりますので、投資を怠れば米国同様に自動車社会がさらに進むでしょう。 - 人口密度と土地

米国は平地が多いので開発はかなり自由です。日本は平地が限られているため、都会は高密度とならざるを得ず、公共交通にとっては有利な条件なのです。このまま日本が自動車社会を突き進むと、元々少ない土地が足りなくなるか、面積あたりの生産性が下がっていくでしょう。 - どちらも民営・収益事業から

米国の鉄道、路面電車、インターアーバンは全て民営事業で運営されていた収益事業でした。米国ではこれらが衰退し、1960年代半ばに連邦政府が都市に公共交通機関の引き継ぎを奨励してから、公営化されていきました。鉄道は1970年代に破綻が相次ぎ、旅客鉄道は国営化され、スタッガー法で規制緩和をして貨物鉄道は息を吹き返しました。公共交通は日本も米国も民営収益事業から始まって、米国が先に衰退して公営化されているのです。「日本は元々収益事業だったが欧米は」という論がありますが、これは当たらないことになります。しかも米国の公共交通の廃止前は路面電車5万km、インターアーバン4万kmと、今の日本よりはるかに規模が大きい。ここは認識しておいた方が良いでしょう。 - 変化のきっかけは、個人、市民、議員、組織、、、結局は想い

都市計画の思想に異議を唱えたのは一人の女性ジェイン・ジェイコブスでした。運動を続け、社会に大きな影響を与えました。オークランドの高速道路を公園道路にしたのは住民運動です。マスキー法は議員提案です。大気汚染や石油ショック、時に地震など環境の変化やきっかけもありますが、想いが無ければ前には動きません。日本の道路特定財源も2012年に一般財源化され、暫定税率もなくなります。なので、変えようと思えば変えられる状況です。今の日本に欠けているのはこの「他国の失敗に学び、より良い状況に変えようという想い」なのかもしれません

年表

緑:環境、青:都市、黒:道路、赤:交通

- 1825年 英国 世界初の鉄道

- 1872年 日本 鉄道開業 新橋ー横浜

- 1873年 シカゴ 11鉄道路線が100以上の地域と通勤輸送(鉄道郊外)

- 1887年 バージニア州リッチモンドに路面電車、路面電車型郊外住宅地建設広がる

- 1895年 京都電気鉄道開業(日本初の路面電車)

- 1898年 エベネザー・ハワードが田園都市提唱

- 1900年-1916年 ★米国全土 大規模なインターアーバン網が建設 特にインディアナ州・オハイオ州・ペンシルベニア州・イリノイ州・アイオワ州・ユタ州・カリフォルニア州

- 1905年 阪神電気鉄道 大阪・神戸間開業

- 1907年 米国都市路面電車34,404mile(55,368km)

- 1916年 北米インターアーバン25,070mile (40,346km)

- 1916年 米国ニューヨーク市で最初のゾーニング条例

- 1923年 米国路面電車利用157億人(ピーク)

- 1930年代半ば FHAのレッドライニング連邦住宅政策>破壊的な都市再開発と高速道路のルート設定

- 1935年 公益事業持株会社法(反トラスト法)により電力会社から路面電車が分離され、路面電車企業の売却が加速

- 1935年 米国自動車生産397万1000台

- 1936年 ゼネラルモーターなど自動車・石油業界がNCLを設立。路面電車企業を買収しバス化を進める

- 1942年 誘発需要認識される ニューヨーク市で道路拡張しても渋滞激化が繰り返される

- 1943年1月 ホーマー・ホイトの「戦後におけるアメリカ都市の構造=コンパクトシティは時代遅れ論」

- 1945年 第二次世界大戦終戦

- 1949年 NCLに有罪判決

- 1949年 住宅法、住宅ローンなど郊外開発の基礎

- 1950年代 路面電車ほぼ壊滅

- 1950年代から1960年代 白人の郊外移住 ホワイトフライト、都心荒廃

- 1953年 日本「道路整備の財源等に関する臨時措置法」(ガソリン税財源)

- 1954年 日本 東急ターンパイク(渋谷~江ノ島間有料自動車専用道路)免許申請。

- 1956年 ★米国 連邦高速道路法 41,000mile 州間高速道路整備に250億ドル支出承認(ガソリン税財源)

- 1958年 ジョン・ガルブレイス「ゆたかな社会」

- 1960年代 サンフランシスコBART建設

- 1961年 ジェーン・ジェイコブス『アメリカ大都市の死と生』高速道路建設で都市破壊 機能分離型大規模開発がコミュニティ破壊、多様性/賑わい/歩行者中心の都市の重要性

- 1962年 レイチェル・カーソン『沈黙の春』

- 1960年代半ば 連邦政府が都市に公共交通機関の引き継ぎを奨励

- 1965年 日本 名神高速道路開業

- 1970年7月9日 ニクソン大統領米国環境保護庁(EPA)設立

- 1970年12月31日 米国で大気浄化法が改正(マスキー法)

- 1971年 オレゴン州 米国初のコンプリートストリート類似の政策を制定

- 1972年 日本列島改造論 道路・鉄道インフラ投資強化

- 1973年 ポートランド 上院法案100号と州全体の土地利用計画 自然農業資源保護

- 1973年 第一次オイルショック 自動車依存型社会の脆弱性露呈

- 1973年 道路信託基金(Highway Trust Fund)の開放: それまで道路建設にしか使えなかったガソリン税などの財源を、都市公共交通(バスや鉄道)に流用することを認めた法改正。宇沢氏は「自動車偏重の都市計画に対する歴史的転換点」とした。

- 1970年代 オレゴン州トライメットサービス拡充利用増

- 1973年 道路信託基金(HTF)の一部開放 公共交通プロジェクトへの投資が可能に

マウントフッド高速道路中止>ダウンタウンのトランジットモール建設とMAXライトレールシステム - 1974年 イヴァン・イリイチが著書『Energyand Equity』で「消費速度」の概念を提唱。

- 1974年 宇沢弘文『自動車の社会的費用』

- 1974年 ポートランド ハーバードライブ高速道路撤去>トム・マッコール・ウォーターフロント公園:歩行者にウォーターフロント

- 1975年 東ポートランド 新高速道路建設阻止

- 1977年 大気浄化法が改正される

- 1979年 ニュージャージー・トランジット設立

- 1979年 ポートランド都市成長境界線(UGB)都市スプロール化を抑制

- 1980年代 公共交通機関へのアクセシビリティ運動 ADAPT(Americans Disabled for Accessible Public Transit)バスへのリフト設置など要求>全ての人々が利用しやすい都市空間への意識を高める

- 1980年代半ば 「ニューアーバニズム」原則策定 歩行者中心・職住近接・多様な住宅タイプ・公共空間の重視/アンドレス・デュアニー、エリザベス・プラター=ザイバーク

- 1989年 ピーター・カルソープがTODの概念を発表

- 1989年 ロマ・プリータ地震 サイプレス・フリーウェイ崩壊>マンデラ・パークウェイ:オークランドの都市再構築

- 1989年 ロマ・プリータ地震後、BARTがベイエリアの生命線に

- 1991年 アワニー原則 ニューアーバニズムの基本原則

- 1993年 ニューアーバニズム会議(CNU)の初回会議>組織化

- 1990年代半ば ニュージャージー州ブラウンフィールド再開発プログラム 工場跡地 都市のインフィルと活性化

- 1998年 Urban Land Instituteが『Smart Growth』を出版

- 1999年 ポートランド リバーフロント公園 高速道路撤去、公共空間創出

- 2000年代初頭 米国ニュージャージー州チェスターフィールドでニューアーバニズムのオールドヨークヴィレッジ建設が始まる

- 2001年 ポートランドがLRT導入 全米初

- 2003年 コンプリート・ストリート運動 歩行者・自転車に優しい道路

- 2008年 米国運輸省が自動車走行距離の8ヶ月連続減少を発表。

- 2008年 住宅危機 郊外拡大>都市部不動産投資シフト

- 2024年 日本 道路特定財源廃止、一般財源化

- 2025年1月5日 ニューヨーク市で混雑料金が導入開始

- 2025年 日本 道路整備名目であったガソリン税暫定税率廃止を検討

- 投稿タグ

- #academic, #Car dependency, #TOD, #Urban design, #US, #Video, #Voice, #Wikipedia, #自動車