10月のブログでも取り上げましたジェイン・ジェイコブズは、都市計画思想に革新をもたらしました。彼女はジャーナリストです。しかし、学者でも政治家でもない一介の女性でした。その思想には本質に迫る鋭い洞察がある反面、理論的な弱さも併せ持ちます。今回は、その弱さとこれがその後どうなったのか、日本にはどう役立つのかを Gemini Deep Search で調査してみました。(AI生成の文書に関連記事へのリンクを加えています)

動画概要

音声概要

以下のレポートの音声概要

ジェイン・ジェイコブズの核心 強みと弱み 都市の活力を取り戻す「4つの条件」と日本の街づくりへの戦術的応用

序論:都市の生と死を巡る思想革命

1.1. 地方都市衰退の現状とジェイコブズ思想再評価の意義

日本の地方都市は、急速な人口減少、高齢化、そして中心市街地の空洞化(シャッター街化)という深刻な構造的課題に直面している。戦後の高度成長期以降、日本の都市計画は、効率性、機能分離、そして自動車中心主義を旨とする近代都市計画(モダニズム)の影響を強く受けてきた。しかし、大規模再開発や郊外への拡散型開発を推進する従来の手法は、中心市街地から活力を奪い、多くの地方都市において失敗に終わっているのが現状である。

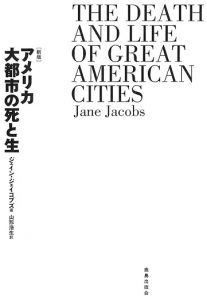

このような背景の下、今から60年以上前、1961年にアメリカのジャーナリストであったジェイン・ジェイコブズ(Jane Jacobs)が著した『アメリカ大都市の死と生』の思想を再評価することは、日本の都市政策にとって極めて重要である 1。同書は、ル・コルビュジエやエベネザー・ハワードら専門家が提唱した、理路整然とした「マニフェスト仕立て」の計画思想 2に対し、街路における人々の日常的な観察と省察に基づく、徹底的な反証として登場した。

ジェイコブズは、抽象的な機能分離とトップダウンの大規模再開発が、いかに共同体を破壊し、都市の「生」を奪うかを明らかにした。本レポートの目的は、この革新的な思想の貢献と欠点を客観的に評価し、日本の地方都市再生のための具体的な適用案を導き出すことにある。特に、ジェイコブズが示唆した「複雑性の科学」 3の視点に基づき、不確実性の高い人口減少時代における都市のレジリエンス(回復力・適応力)構築に焦点を当てる。

1.2. レポートの構成と分析アプローチ

本報告書は、都市政策の学術的厳密性を維持しつつも、都市計画に詳しくない一般の読者にもその本質が伝わるよう、明快な論理構造を採用する。ジェイコブズ思想の核、その限界、その後の進化の系譜を追った上で、日本の用途地域制度が抱える構造的な疲労と、地方都市衰退の考察を深め、最終的に実践的かつ革新的な政策提言を行う。

第1部:ジェイン・ジェイコブズ思想の貢献:都市の活力の源泉への洞察

2.1. 近代都市計画への決定的な批判:ル・コルビュジエ的「理想」からの脱却

ジェイコブズ思想の最大の貢献は、20世紀後半の都市計画思想を一変させた、モダニズム都市計画に対する決定的な批判にある 1。モダニズムは、都市を機械的に捉え、住居、労働、レクリエーションといった機能を分離し、自動車交通の効率を優先する抽象的で合理的な手法を採用した。ル・コルビュジエの「光あれ、空間あれ、緑あれ」というスローガンに代表されるこの思想は、都市の複雑性や人間的な相互作用を排除し、非人間的な巨大集合住宅団地や、夜間にゴーストタウンと化すビジネス街を生み出した。

ジェイコブズの著書は、このモダニズムの権威主義的で理路整然とした「マニフェスト仕立て」 2に対し、徹底的に観察と経験に根ざした「思想書」として対峙した 2。彼女は、計画を立案する専門家や行政ではなく、そこに住む住民こそが都市の真の専門家であるという視点を打ち立てた。具体的には、ニューヨークのロバート・モーゼスによるクロス・ブロンクス高速道路計画のような大規模インフラが、既存のコミュニティを分断し、都市の有機的な「生」をいかに一方的に破壊したかを論証することで、トップダウン型の大規模計画の危険性を警告した。

2.2. 都市の生命力に関する四つの必須条件

ジェイコブズは、成功している都市の街区を観察し、街路を安全にし、活力を生み出すために不可欠な四つの条件を経験的に導き出した。これらの条件は、近代都市計画の機能分離と低密度化の原則と真っ向から対立する。

- 用途の多様性(Primary Uses): 都市の街区は、住居、仕事、商業、文化施設など、複数の主要用途が複合している必要がある。これにより、朝から晩まで、そして週末を通じて街路を利用する人々が異なり、活動時間が延長され、街の利用者層が多様化する。これは、近代計画が提唱する厳格なゾーニング(用途地域制度)による機能分離への最も直接的な批判である。

- 街区の短さ: 街区が短い、すなわち頻繁に交差点が存在することで、人々は進路を頻繁に変える機会を得て、視覚的な体験が多様化する。また、より多くの人々が街路に面し、相互作用の機会が増加する。

- 古い建物の混合: 築年数や状態の異なる建物が混在することで、高層の最新ビルでは賄えない、手頃な賃料のスペースが提供される。これらの安価な古い建物こそが、資金力のないスタートアップやアーティスト、小規模事業者が都市の活力を生み出すための「インキュベーター機能」を果たす。大規模再開発による一律の建物更新は、この多様性を破壊する。

- 密度の集中: 充分な数の人々が居住し、あるいは利用することで、「街路の目」の機能を成立させ、共同体的な交流を生み出すための前提条件となる。低密度なスプロール化(郊外への拡散)は、都市の活力を希薄化させる。

2.3. 「街路の目」と「街路のバレエ」:都市の安全と共同性の再定義

ジェイコブズは、都市の安全は、専門の警察官や監視装置によってもたらされるのではなく、日常的な市民による非公式な監視—「街路の目(Eyes on the Street)」—によって確保されると主張した。これは、街路が常に多様な用途の人々によって利用され、絶えず人々の視線が注がれている状態を指す。この概念は、安全を外部の権威に依存するのではなく、共同体の自己組織化能力に求めるという革新的な洞察であった。

さらに彼女は、街路で展開される日常の交流、例えば、店主と客の挨拶、子供たちの遊び、通勤する人々の姿といった、予測可能な活動とランダムな活動の混合を「街路のバレエ(Ballet of the Sidewalk)」と表現した。この「バレエ」が絶えず繰り広げられることによって、街路は魅力的な場所となり、住民間に緩やかな公共の共同体意識(アソシエーション)が構築される。これは、近代計画がコミュニティを破壊したとされる点に対し、都市的な匿名性の中で形成される、新たな形態の共同性を定義した点で重要である。

2.4. 実際の都市計画への適用例と効果

ジェイコブズ思想は、特に北米において、行政主導の再開発計画に対する住民運動の旗印となった。ニューヨークのグリニッジ・ヴィレッジやボストンのノースエンドといった地域では、大規模な高速道路建設計画やスラムクリアランス(貧困地区の一掃)計画が、住民の粘り強い抵抗により阻止された。

彼女の思想が成功した都市の街区では、自動車交通の抑制、歩行者空間の優先、歴史的建造物(特に古い建物)の保護が実行された。これらの事例は、計画を立案する際のパラダイムを、単なる機能的効率性から、人間のスケール、社会的な相互作用、そして多様性の維持へと転換させた。

Table 1: 都市設計パラダイム比較:近代計画とジェイコブズ思想

| 評価基準 | 近代都市計画(モダニズム) | ジェイコブズ思想 |

| 基本哲学 | 抽象的・合理的、機械論的、トップダウン | 観察的・経験的、生物学的(複雑性)、ボトムアップ |

| 都市の活力 | 機能的ゾーニング、効率的な交通流 | 用途混合、高密度、古い建物の保存 |

| 街路の役割 | 交通流の効率化と分離 | 社会交流、安全(「街路の目」) |

| 行政批判 | 計画を神聖視 | 複雑性の無視、単純化への批判 3 |

第2部:ジェイン・ジェイコブズ思想の欠点:理論の弱さと社会的な矛盾

3.1. 理論の弱さ、矛盾:観測に基づく思想書としての限界

ジェイコブズの著書は、その革新性にもかかわらず、「きちんと構築された理論としてではなく、ひとつの視点からのさまざまな観察と省察として書かれた一種の思想書」である 2。この非体系性は、彼女の思想を専門外の人々にも親しみやすいものにした強みである一方、学術的・行政的な枠組みの中で普遍的な「計画手法」として教えることや、大規模な公共事業に適用することを難しくする「理論の弱さ」の原因となっている。

彼女の成功事例の分析は、主に歴史的経緯を持つ小さな街区(スケール)に限定されていた。都市圏全体に影響を与える巨大なインフラ計画や、都市圏の構造的な人口移動、住宅金融システムといった、都市の外部から作用するマクロ経済的・政治的な巨大な力を、彼女の理論は十分に考慮していなかった。

3.2. 実際の都市改善との関連:ジェントリフィケーション(高級化)のパラドックス

ジェイコブズ思想の最も深刻な批判点は、彼女が提唱した成功のメカニズムが、その成功の担い手を排除する構造的な欠陥を内包していることである。

彼女が定義した用途の多様性、魅力的な街路、そして古い建物の混合が実現すると、その街区は急速に魅力と安全性、そして投資価値を高める。この成功は経済的な要因、すなわち市場原理によって、地価と賃料の上昇を引き起こす。結果として、初期の多様性をもたらした低家賃層、アートスタジオ、そして小規模のインキュベーター機能を担っていた安価な古い建物を維持することが経済的に不可能となる 2。

地価の高騰は、古い建物を高層の均質なビルに建て替える再開発の圧力を生み出し、多様性自体を支えていた経済的基盤が失われる。この現象はジェントリフィケーション(Gentrification:高級化、または階層上昇に伴う住民排除)として知られ、ジェイコブズ的な都市再生の最大の二律背反(パラドックス)となっている。

日本の地方都市の場合、ジェントリフィケーションは、大規模な人口流入による富裕層の流入というよりも、「新しい活力を生むスタートアップ層やクリエイターの経済的排除」という形で現れるリスクが高い。せっかく魅力的なエリアが生まれても、賃料の上昇によって彼らが定着できなければ、そのエリアは短期間で文化的な多様性を失い、再び均質な高級消費エリアとなり、イノベーションのインキュベーターとしての機能を喪失する。したがって、ジェイコブズの理論が成功のメカニズムを説明する一方で、その成功を持続可能にするための社会的な安全装置(市場制御メカニズム)を欠いていた点は、政策適用上の重大な課題として認識される。

Table 2: ジェイコブズ的成功の二律背反:ジェントリフィケーションの構造

| ジェイコブズ的成功要因 | 初期の成果 (活力) | 負の影響 (ジェントリフィケーション) | 日本の地方都市における特有リスク |

| 多様な用途と魅力 | 街路の活動性の向上 | 賃料上昇、低所得者層の排除 | 地方固有のクリエイターや小規模起業家の定着阻止 |

| 古い建物と手頃な賃料 | 小規模事業のインキュベーション | 資産価値の再評価、再開発の圧力 | 歴史的資源の喪失、伝統的な店舗の排除加速 |

| 密度の集中と安全性 | 居住・投資魅力の向上 | 土地価格高騰、社会的な均質化 | 住民間の経済的格差拡大、多様性の再喪失 |

3.3. 政治的影響力の限界と抵抗

ジェイコブズの思想は、住民の自発的な活動とボトムアップの計画手法を重視するため、大規模な公共事業や自動車インフラを推進する強大な勢力(政治家、建設業界、中央官庁)に対する構造的な劣位にあった。彼女の批判は、既存の権力構造と予算配分のあり方そのものを揺るがすものであり、多くの行政や専門家コミュニティが、彼女の思想を抽象的な美学や景観論としてのみ取り入れ、その構造的批判を無視しようとする傾向を生んだ。

第3部:ジェイコブズ思想のその後:継承、進化、そして新たな潮流

4.1. 引き継がれた思想:ニュー・アーバニズム(New Urbanism)の形成と批判的な継承

ジェイコブズの思想は、1980年代後半から1990年代にかけて登場したニュー・アーバニズム(New Urbanism)に強く引き継がれた。ニュー・アーバニズムは、郊外開発や新規コミュニティ開発において、ジェイコブズが重視した「人間の尺度」「高密度」「用途混合」「歩行者優先」といった概念を適用することを目指した 4。

しかし、ニュー・アーバニズムが批判される点として、その手法自体が、しばしば開発業者が主導する計画的なマスタープランに依存していることが挙げられる。これは、ジェイコブズが批判した、計画家による「理想郷の追求」というモダニズム的なアプローチを一部継承しており、彼女が重視した都市の有機的かつ自然発生的な「生」のプロセスとは矛盾する側面も持っている。

4.2. 改善された点:地域社会主導の計画手法

ジェイコブズの思想は、都市計画のプロセス自体に大きな変化をもたらした。彼女の登場以前、計画は専門家が一方的に立案し、住民は受け入れる側であった。しかし、彼女の影響以降、都市計画においては、住民参加や合意形成(パブリック・エンゲージメント)が計画プロセスの不可欠な核となり、地域社会主導の計画(コミュニティ・プランニング)が主流となった。これは、行政側の単純化された計画を拒否し、複雑な個別事象に目を向ける 3という、ジェイコブズの根本的な主張が、現代の計画倫理として定着したことを示している。

4.3. 新たな潮流と都市への適用例

現代の都市再生においては、ジェイコブズ思想をさらに実践的かつ迅速に適用するための新たな潮流が生まれている。

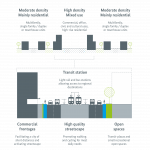

トランジット志向型開発(TOD: Transit-Oriented Development)

TODは、公共交通機関の結節点(駅など)の周辺に、高密度かつ用途混合の街区を形成する開発手法である 4。これは、ジェイコブズが理想とした「密度の集中」と「用途の多様性」を、現代の交通計画と統合する試みである。日本の地方都市においては、モータリゼーションの進展により衰退しつつあるローカル線やバスといった公共交通機関の利用効率を高め、「コンパクトシティ」政策の物理的基盤を構築する上で、TOD原則の適用は極めて重要である。

戦術的都市主義(Tactical Urbanism)

ジェイコブズのインクリメンタル(漸進的)な改善思想を最も忠実に再現するツールとして、近年、戦術的都市主義(タクティカルアーバニズム)が注目されている 4。これは、「XSサイズの戦術」 4と位置づけられ、大規模で高コストな長期計画を避け、低コストで、短期、迅速に実行し、地域住民のフィードバックに基づいて徐々に改善していく手法である(例:一時的なパークレットの設置、空き店舗を利用したポップアップ・ビジネスの実験)。

財源が乏しく、大規模投資のリスクを避けたい日本の地方自治体にとって、この手法は理想的である。行政の単純化された意思決定プロセス 3に縛られることなく、住民やNPOが主体となって「都市実験」を行うことを可能にし、生きたデータに基づいた適応的な政策形成を促す。

4.4. 複雑性の科学の先取りと都市研究方法論の転換

ジェイコブズの視点は、都市計画の枠を超えて、現代の「複雑性の科学」を先取りするものとして評価されている 3。彼女は、個別事象の複雑性を無視し、単純化して把握しようとする従来の行政や都市政策のあり方を強く批判し、代替となる都市研究方法を示唆した 3。

複雑系の視点とは、都市を予測・制御可能な機械ではなく、多数の主体が相互作用し、自己組織化し、予測不能な形で進化・適応する生命体として捉えるパラダイムシフトである。特に、日本の地方都市のように、人口減少という構造的変化の中で不確実性が極めて高い環境下では、過去の成長モデルに基づく予測や制御は不可能である。このため、政策設計は「単純な効率性」や「完璧な計画」を追うことを止め、「レジリエンス(回復力・適応力)」を最優先する適応的ガバナンスへと転換する必要がある。

第4部:日本の都市計画の考察:地方都市衰退への応用と改善案

5.1. 日本の都市計画におけるジェイコブズ思想の受容と未反映の部分

反映された点

ジェイコブズの思想は、1980年代後半以降の日本の都市計画に間接的に影響を与えている。特に、景観法の整備、歴史的街並み保存運動の高まり、そして地域住民の参画を重視するコミュニティデザインの手法は、彼女が強調した「歩行者空間の質」と「歴史的継続性」の重視に強く影響されている。日本の都市計画学会においても、彼女の提示した複雑性の視点 3は、従来の行政主導型の単純化された計画手法への批判として受け入れられてきた。

反映されていない点(決定的な矛盾)

しかし、日本の都市計画は、ジェイコブズ思想の核となる部分、すなわち「用途の多様性」と「密度の集中」を阻害する構造的な制度疲労を抱えている。

硬直した用途地域制度: 日本の都市計画法は、戦後の復興期に導入された厳格な用途地域制度に強く依拠しており、これは近代都市計画の機能分離思想の最も硬直的な現れである。特に中心市街地において、住居、商業、軽工業の垂直的・水平的な混合は法制度的に強く抑制されており、ジェイコブズが都市の活力の源泉とした「用途混合」が根本的に困難となっている。硬直的な法制度が都市の「生」を許容しないことが、活力を抑制する最大の要因となっている。

硬直した用途地域制度: 日本の都市計画法は、戦後の復興期に導入された厳格な用途地域制度に強く依拠しており、これは近代都市計画の機能分離思想の最も硬直的な現れである。特に中心市街地において、住居、商業、軽工業の垂直的・水平的な混合は法制度的に強く抑制されており、ジェイコブズが都市の活力の源泉とした「用途混合」が根本的に困難となっている。硬直的な法制度が都市の「生」を許容しないことが、活力を抑制する最大の要因となっている。- 自動車中心の基盤整備: 地方都市の中心部においても、自動車交通の円滑化が優先され、歩行者空間の確保が軽視されてきた。また、周辺部への拡散型開発(スプロール化)を許可してきた行政の姿勢が、中心市街地の密度の集中と用途の多様化を妨げ、結果的に公共交通の維持を困難にしている。

5.2. 地方都市の衰退の考察:シャッター街化と人口減少の構造的分析

地方都市のシャッター街化は、単なる小売業の衰退ではなく、都市機能の機能的・経済的な「単一化」の象徴である。

商店街は、夜間人口や居住者が少ないため、昼間の商業活動が終了すると人通りが途絶える(用途の単一化)。また、地方自治体が郊外の開発を税収確保のために優先し、中心市街地への投資を怠ってきた結果、中心市街地への居住者や多様な事業者が撤退し、空洞化が進行した。

ジェイコブズの視点から見ると、地方都市の衰退は、都市の活力を生むための「インキュベーター機能」を持つ安価な古い建物の不足、そして、用途地域制度による「活動時間の多様化」の禁止に起因する。都市中心部が空洞化し、拡散型開発が進む負の連鎖は、効率性を失い、地方の財政的・環境的な持続可能性を脅かしている。

5.3. ジェイコブズ思想に基づく日本の地方都市のための改善案(政策提言)

日本の地方都市の再生は、「成長」を目標とするのではなく、「人口減少下での適応とレジリエンス」を目標とし、行政による単純化を避けるパラダイムシフトを必要とする。

提案1:都市の「多様性の条件」を地方に適応させる:用途混合規制の大幅な緩和

日本の地方行政が直面する課題は、デザインや景観改善に留まらず、都市計画法の根幹にある機能分離というイデオロギーの硬直性にある。

- 具体的な政策案: 中心市街地内の特定の街区(例:衰退が著しい商店街エリア)を「用途混合特区(ジェイコブズ・ゾーン)」に指定し、住居、小規模オフィス、軽工業(例:工房や小規模醸造所)、商業の垂直的・水平的混合を、法規制を大幅に緩和して大胆に許可する。

- 目的: 活動時間の多様化を促し、夜間人口の定着を図ることで「街路の目」の機能を復活させ、安価なインキュベーション空間を創出する。

提案2:インクリメンタルな再生:タクティカル・アーバニズムの制度化

地方行政は、大規模投資の「計画的成功」を追うのを止め、多様な主体の「実験的失敗」を許容し、そこから学ぶ「適応的ガバナンス」へと移行する必要がある 3。

- 具体的な政策案: 行政が大規模な予算をかける前に、住民団体やNPOに対し、低コストの短期的な介入(例:空き店舗を活用したポップアップ・ビジネス支援、一時的な歩行者空間の設置)を許可し、補助金を出す制度を創設する。

- 目的: 迅速な都市実験を通じて、住民のニーズに基づいた「生」のデータを収集し、行政の単純化された意思決定プロセスを打破する 3。この手法は、財政的に脆弱な地方自治体にとって、リスクを抑えつつ、ジェイコブズの思想を実践する最も有効な手段である 4。

提案3:歩行者優先と「多様性の維持メカニズム」の構築

ジェイコブズ的な成功(魅力の向上)が、経済的排除(ジェントリフィケーション)に繋がる構造的リスクを防ぐための社会政策をデザインに組み込む必要がある。

- アフォーダビリティ(手頃な価格)の確保: 地域限定のコミュニティ・ランド・トラスト(CLT)を創設し、中心市街地の歴史的建物の土地や建物を公的に保有・管理することで、賃料の高騰を抑制し、小規模事業者や低所得層が定着できる環境を維持する。これは、成功の持続可能性を確保するための社会的な安全装置となる。

公共交通の再編: 中心市街地を核としたTOD原則を厳格に適用し、自家用車通行の抑制(トランジット・モール化の検討)と、公共交通機関への投資を集中させる。これにより、都市の物理的な高密度化と歩行者優先の環境を両立させる。

公共交通の再編: 中心市街地を核としたTOD原則を厳格に適用し、自家用車通行の抑制(トランジット・モール化の検討)と、公共交通機関への投資を集中させる。これにより、都市の物理的な高密度化と歩行者優先の環境を両立させる。

Table 3: 日本の地方都市衰退へのジェイコブズ的適用マトリクス

| 日本の地方都市の課題 | ジェイコブズの教訓 | 日本における政策適用案 | 期待される効果 |

| シャッター街化 (用途単一化) | 用途混合、小規模ビジネスの促進 | 中心市街地における用途混合特区(ゾーニング緩和) | 活動時間帯の延長、多様な経済活動の誘発 |

| 人口減少/空洞化 | 密度の集中、歩行者空間の整備 | コンパクトシティ化推進とTODの連携、インセンティブ付与 | 公共交通の効率化、住民の街路利用頻度向上 |

| 計画の硬直性 3 | 複雑性の尊重、インクリメンタルな変化 | タクティカル・アーバニズムの予算化と迅速な許認可 | 住民参加型の都市実験、政策の適応性とレジリエンス向上 |

| ジェントリフィケーションリスク 2 | 多様性の経済的維持 | CLTの導入、歴史的低層建物の資産管理を通じた賃料安定化 | 成功の持続可能性、文化・経済的多様性の保護 |

結論:日本の地方都市再生への道筋

6.1. ジェイコブズ思想の今日的な価値と限界の再確認

ジェイン・ジェイコブズの思想は、近代都市計画の機能的・機械論的な欠陥を明らかにし、都市の活力の源泉が、非公式で複雑な人間関係と経済活動の混合にあることを経験的に示した。彼女の最大の貢献は、「都市の生は複雑であり、単純な計画や行政手続きで制御できない」という根本的な認識を、都市計画の世界に植え付けた点にある。

しかし、その限界は、都市の成功が引き起こす社会的不平等(ジェントリフィケーション)や、グローバルな資本移動といったマクロ経済的な力を構造的に解決する理論を提供できなかった点にある。したがって、ジェイコブズの理論を現代の都市再生に適用するためには、デザイン手法の変更に加えて、ジェントリフィケーションを制御するための社会政策(CLTなど)を組み合わせることが必須となる。

6.2. 学術的知見に基づく今後の研究課題と政策提言の要約

日本の地方都市が直面する課題は、単なる資金不足や人口減少ではなく、硬直した法制度と、モダニズムに由来する計画イデオロギーの構造的な疲労にある。

今後の研究課題としては、日本の用途地域制度が、ジェイコブズ的な多様性を阻害する具体的な経済的影響を定量的に分析し、規制緩和の経済的メリットを明確にすることが求められる。

最終的な政策提言は、日本の地方都市再生は、中央や行政によるトップダウンの「設計」ではなく、ボトムアップの「育成」の視点に立つべきであるという点に集約される。地方自治体は、大規模開発の夢を捨て、住民の自発的な「生」を邪魔しないよう、用途地域規制などの硬直的な法制度を大胆に緩和する役割に徹するべきである。戦術的都市主義を通じて、住民自らが都市を実験的に改善することを可能にし、複雑性の科学に基づく適応的な都市運営モデルへと転換を図ることこそが、日本の地方都市が衰退を乗り越える唯一の道筋である。

引用文献

- ジェイン・ジェイコブスと日本の都市計画, 11月 3, 2025にアクセス、 https://jrmkt.com/%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%96%E3%82%B9%E3%81%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB/

- ジェイン・ジェイコブズ『アメリカ大都市の死と生』 – 土居義岳の建築ブログ – ココログ, 11月 3, 2025にアクセス、 http://patamax.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-74e0.html

- 273号/名著探訪 The Death and Life of Great American Cities – Jane Jacobs|書籍探訪|書籍の寄贈・紹介|企画調査委員会|公益社団法人 日本都市計画学会, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.cpij.or.jp/com/gp/books_review/273books01.html

- 都市を変えるいくつもの戦術的方法論 アイデア、スケール、情報工学, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.10plus1.jp/monthly/2018/02/issue-01-4.php

- 投稿タグ

- #AI, #TOD, #Urban design, #Voice