企業活動や学術活動では、知的財産や研究実績を守るため、機密を守る必要があります。「出さなければ安全」なのは確かです。では、なぜ広報が必要なのでしょうか?「ガラス張りにする」メリットとは何でしょうか?

1)出資者への透明性を高める必要

企業であれば株主、学識や市民活動では基金や寄付者など資金提供者がいます。提供した側にとって、資金がどのように使われどのように活かされどのような成果を生む見通しなのかは、大きな関心事ですので、その報告は細部にわたり開示される必要があります。いわゆる「透明性」です。この透明性が担保されないと、提供した資金が何に使われているのか見えず、出資者からの信頼が得られず、資金を確保できなくなる恐れがあります。

例えば、米国の市民団体スマートグロースアメリカは年間7億円ほどの資金を使用し、全米1700都市での政策決議に成功するなど大きな成果も上げていますが、資金の使途や活動などは開示され、透明性を担保しています。

2)世論の賛同を得るための「主張」と「根拠」

何の目的なのか、意図が見えない活動は不気味に感じられます。また活動の状況や苦労を知っていただくことで、賛同を得られると共に、憶測・邪推による批判も抑えることができます。活動の目的・内容などを開示することにより、疑念を晴らし賛同を得られやすい環境を作ることにつながります。

3)活動を活性化する「刺激」

お互いの活動が見えることにより、刺激が生まれ、これが業界や学際のモチベーションに繋がることがあります。「あいつ頑張っているな、俺も頑張らないと」「彼らはそこまで行ったか。ならばこちらももっと進めなければ」などです。これが視覚的にわかりやすい例に最近出会いました。

はこだて未来大学のキャンパス

教室、研究室、学生フリースペース 全てがお互いに見えるように壁のないオープン空間やガラス張りになっています。学ぶ・研究するには必ず他者がいる必要がある、生身の人間がそこにいることが相手に伝わって初めて重要な情報が伝わると考え作られています。このオープンな空間が大学の目指すオープンな関係性を実現しています。このキャンパスは1999年に完成し建築設計の山本理顕氏は建築界のノーベル賞といわれる「プリツカー賞」を受賞しました。

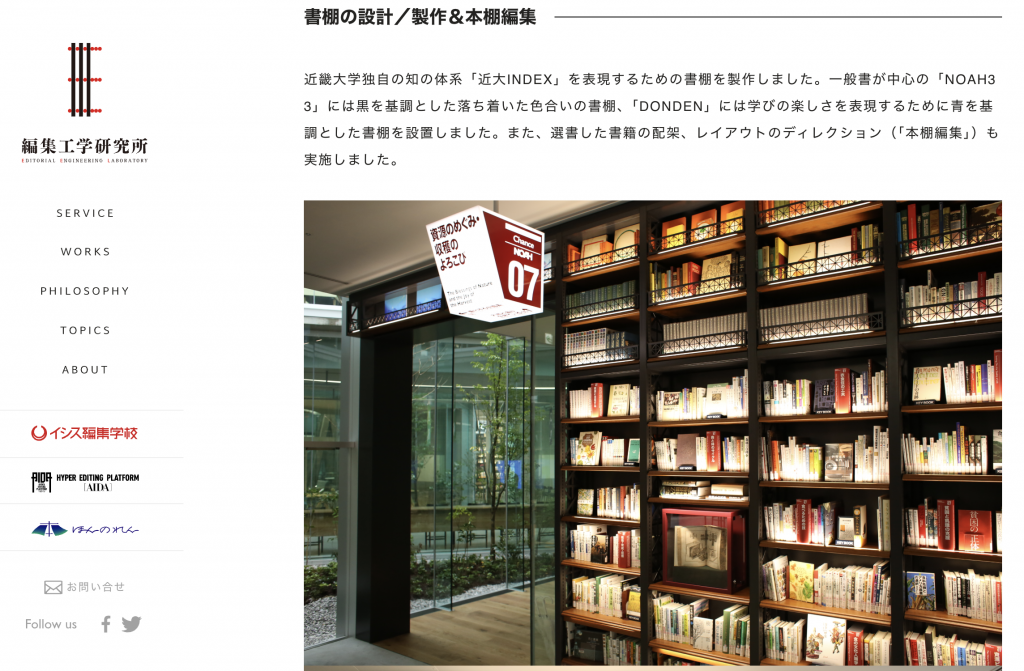

近畿大学 アカデミックシアター

本との出会いを楽しむアクティブ空間と位置付け、松岡正剛氏の編集工学研究所「近大インデックス」分類により、本との偶然の出会いで知的好奇心を掻き立てる仕組みが作られています。ラーニングコモンズは全面ガラス張りなので。ほかの学生が自習している姿を間近に見ることで、「自分もやらなきゃ」とやる気を起こさせるきっかけになっています。はこだて未来大学では、教室や研究室などはまっすぐ並んでいますが、このアカデミックシアターでは部屋の配置をちょっとずつずらして曲げることで、外の人の視線が気になり気が散りすぎない配慮がされています。学生にとって心地良い空間を作るとともに、知的好奇心を掻き立て、程よい緊張感も醸成しているようです。

スターバックスのサードプレイス

スターバックスの「サードプレイス」は、家庭(第一の場所)でも職場(第二の場所)でもない、顧客がリラックスし、コミュニティと繋がれる「第三の場所」を提供するという明確なビジョンに基づいています。ここでも人との関わりが鍵となります。実際に作業などをしてみるとわかるのですが、「見られている」という緊張感が身だしなみや仕事ぶりに影響を与えるように感じられます。

4)公共空間の安心

また、高校生などは「人目がある」ことで安心感を得られるそうです。密室だと怪しい人が入ってきても誰も助けてくれないといった怖さを感じるそうです。公共交通は乗り合いですし、駅の待合室も共有空間です。つまり元々壁がありません。子供の頃から個室を与えられ、人目があると集中できない人にとっては難しい空間かもしれません。しかし、安心感・快適感を醸しつつお互いの気配を感じ緊張感を持ちつつ刺激し合うという時には、面白い効果を生むかもしれません。

余談:

近大で開催された学会に出た際、トイレに行こうとアカデミックシアターを通り抜けたのですが、方向感覚を狂わされる空間と通常とは異なる分類の本を見て「翻弄される空間」と感じました。松岡正剛氏の活動拠点「本楼」は「翻弄する」という意図で名付けられたそうで、意外な本が隣り合う書棚の分類に「楽しい!無関係と思われるこの本がなぜ並ぶ?」とニヤニヤした記憶が蘇りました。偶然たどり着いたのは必然だったのかもしれません。そこでくつろぎ語り合う学生を感じ取れたのも良い体験でした。 まさに劇場のように日常を感じるシアターでした。

- 投稿タグ

- #Community