今まで、都市設計と自動車依存に関して、個々の記事で概説してきましたが、改めて流れを振り返ってみます。音声概要を各項目に入れました。

年表などはこちらの記事に掲載されています。

[音声概要を聞く] [自動車都市からの見直し、米国と日本で違いが生じた原因は?]

このページの音声概要

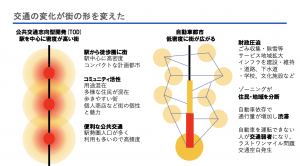

TODから自動車都市に変化

路面電車型郊外住宅地(TOD)

[音声概要を聞く] 1800年代、北米主要都市には5万kmもの路面電車が運行され、TOD(公共交通指向型開発)の元となるコンパクトな混合開発「路面電車型郊外住宅地」が建設されていました。路面電車企業はその後、電力企業と経営が分離され収益性が悪化し、NCLに買収されて次々と廃線になり、住宅街も住宅政策から「自動車都市向きでない時代遅れ」と烙印を押され荒廃していきます。

[歩行者に優しい都市開発のルーツはここ?路面電車型郊外住宅地]

[自動車の社会的影響と消えた「路面電車郊外」]

[Wikipedia記事]

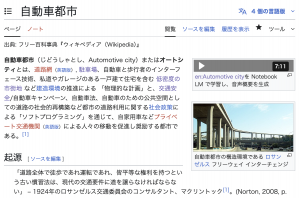

自動車都市

[音声概要を聞く] 自動車都市とは自動車移動を促進・奨励する都市のことです。1900年代初頭にT型フォード量産等による自動車産業の飛躍的拡大、1924年に「古い慣習法は自動車に道を譲るべき」という勧告と共に都市交通インフラが自動車を中心に再構成され、1930年代に自動車対鉄道のロビー活動敵対とNCLによる路面電車廃線、1957年の米国高速道路信託基金設立と高速道路建設。などにより米国は自動車都市化が進みました。

[音声概要を聞く] 自動車都市とは自動車移動を促進・奨励する都市のことです。1900年代初頭にT型フォード量産等による自動車産業の飛躍的拡大、1924年に「古い慣習法は自動車に道を譲るべき」という勧告と共に都市交通インフラが自動車を中心に再構成され、1930年代に自動車対鉄道のロビー活動敵対とNCLによる路面電車廃線、1957年の米国高速道路信託基金設立と高速道路建設。などにより米国は自動車都市化が進みました。

[自動車都市を検証する]

[自動車都市からの見直し、米国と日本で違いが生じた原因は?]

[自動車の社会的影響と消えた「路面電車郊外」]

[Wikipedia記事]

道路特定財源の記事も参考になります。

自動車依存

[音声概要を聞く] 自動車依存とは、都市計画インフラにおいて、他の交通手段よりも自動車の利用が優先される現象です。歩行者や公共交通が動きづらくなり、買い物なども自動車でしか移動できない地域も増え、ますます自動車依存が進むようになりました。

[Wikipedia記事]

社会的費用が社会的課題に

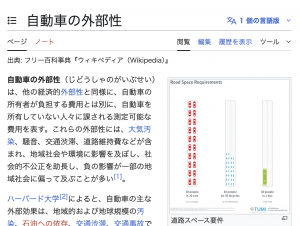

自動車の外部性

[音声概要を聞く] 自動車の外部性とは、自動車の所有者が負担する費用とは別に、自動車を所有していない人々に課される測定可能な費用です。自動車が激増するにつれ、混雑・道路や駐車場の都市空間占拠と空洞化・スプロール化・大気汚染・騒音・花粉症など自動車の外部性の課題が大きくなりました。

[音声概要を聞く] 自動車の外部性とは、自動車の所有者が負担する費用とは別に、自動車を所有していない人々に課される測定可能な費用です。自動車が激増するにつれ、混雑・道路や駐車場の都市空間占拠と空洞化・スプロール化・大気汚染・騒音・花粉症など自動車の外部性の課題が大きくなりました。

[交通手段の外部費用分析 音声概要を聞く]

[Wikipedia記事]

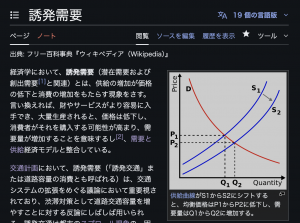

誘発需要とタウンズ・トムソンパラドックス

[音声概要を聞く] 誘発需要は、渋滞対策として道路交通容量を増やすことに対する反論にしばしば用いられます。1942年、米国ニューヨークで橋やトンネルを拡張しても渋滞が繰り返される事件が起き確証となりました。混雑対策で道路を拡張すると、誘発需要で車が増えて再び混雑してしまうダウンズ・トムソンのパラドックスも起き、「交通渋滞を解消するために容量を増やすのは、ベルトを緩めて肥満を解消しようとするようなものだ」という格言も生まれました。

[音声概要を聞く] 誘発需要は、渋滞対策として道路交通容量を増やすことに対する反論にしばしば用いられます。1942年、米国ニューヨークで橋やトンネルを拡張しても渋滞が繰り返される事件が起き確証となりました。混雑対策で道路を拡張すると、誘発需要で車が増えて再び混雑してしまうダウンズ・トムソンのパラドックスも起き、「交通渋滞を解消するために容量を増やすのは、ベルトを緩めて肥満を解消しようとするようなものだ」という格言も生まれました。

[誘発需要 Wikipedia記事]

[ダウンズ・トムソンのパラドックス Wikipedia記事]

都市構造の変化が新たな問題を生んだ

[動画を見る]TODではどこでも誰でも電停まで歩いて行けましたが、自動車都市になると都市域が広がり道路・下水道・学校などのインフラ建設・維持負担が増え自治体の財政を圧迫しました。また、中心街が衰退・スラム化し治安問題も起き、何をするにも自動車移動となり渋滞も深刻化しました。さらに自動車を運転できない方は移動困難になり「交通空白地帯」も生まれました。

[スタッフ研修を行いました]

自動車の社会的影響

[音声概要を聞く] 自動車産業のもたらす雇用など経済的なメリット、ショッピングモールなど流通が自動車向きに変わっていったことなど、功罪両面を紹介しています。特に自動車がもたらした米国の「郊外化」については、ホワイトフライト、レッドライニング、低金利住宅ローンなど住宅政策も大きな影響を与えていたことは驚きです。また、消費者速度=車での総移動距離➗車時間(車に関して費やしたすべての時間。運転やメンテ、購入費のために働く時間も含む)を計算すると、7.6 km/hとなり、これでは車を買わず小走りしても同じで、車のために働いているような状態であると気付かされます。

[音声概要を聞く] 自動車産業のもたらす雇用など経済的なメリット、ショッピングモールなど流通が自動車向きに変わっていったことなど、功罪両面を紹介しています。特に自動車がもたらした米国の「郊外化」については、ホワイトフライト、レッドライニング、低金利住宅ローンなど住宅政策も大きな影響を与えていたことは驚きです。また、消費者速度=車での総移動距離➗車時間(車に関して費やしたすべての時間。運転やメンテ、購入費のために働く時間も含む)を計算すると、7.6 km/hとなり、これでは車を買わず小走りしても同じで、車のために働いているような状態であると気付かされます。

[自動車の社会的影響と消えた「路面電車郊外」]

[Wikipedia記事]

ジェイン・ジェイコブス

[音声概要][動画概要]1961年、米国の高速道路反対運動活動家ジェイン・ジェイコブスは、近代都市計画を批判する著書『アメリカ大都市の死と生』(The Death and Life of Great American Cities)を刊行し、反響を呼び、20世紀後半の都市計画思想を一変させたといわれます。多様性は魅力的で活力のある都市の条件であるが、従来の都市計画ではまったく顧みられなかったとして、ル・コルビュジエの輝く都市など、機能優先の近代都市計画の理念を批判しました。多様性・混合開発・狭い路地など混沌としつつ秩序と活気があるアジアの街並を想起させるような思想です。

[音声概要][動画概要]1961年、米国の高速道路反対運動活動家ジェイン・ジェイコブスは、近代都市計画を批判する著書『アメリカ大都市の死と生』(The Death and Life of Great American Cities)を刊行し、反響を呼び、20世紀後半の都市計画思想を一変させたといわれます。多様性は魅力的で活力のある都市の条件であるが、従来の都市計画ではまったく顧みられなかったとして、ル・コルビュジエの輝く都市など、機能優先の近代都市計画の理念を批判しました。多様性・混合開発・狭い路地など混沌としつつ秩序と活気があるアジアの街並を想起させるような思想です。

[ジェイン・ジェイコブスと日本の都市計画 ]

[Wikipedia記事]

宇沢弘文博士による「自動車の社会的費用」

[音声概要][動画概要]1974年、経済学者である宇沢弘文博士は、『自動車の社会的費用』を発表し、鉄道や都市インフラの社会的価値を無視した自動車優先政策が、社会全体に負わせるコスト(公害、事故、渋滞など)を定量化し都市開発・環境問題への疑問を提起しました。また、道路、鉄道、医療、教育などのインフラを、市場原理だけでなく社会的価値で評価する社会的共通資本(Social Common Capital)整備の根拠と必要性が説かれました。また、共有資源はコミュニティや社会が責任を持って管理することが可能であり、最善の道であるとも説き、これが後の研究に繋がります。

[音声概要][動画概要]1974年、経済学者である宇沢弘文博士は、『自動車の社会的費用』を発表し、鉄道や都市インフラの社会的価値を無視した自動車優先政策が、社会全体に負わせるコスト(公害、事故、渋滞など)を定量化し都市開発・環境問題への疑問を提起しました。また、道路、鉄道、医療、教育などのインフラを、市場原理だけでなく社会的価値で評価する社会的共通資本(Social Common Capital)整備の根拠と必要性が説かれました。また、共有資源はコミュニティや社会が責任を持って管理することが可能であり、最善の道であるとも説き、これが後の研究に繋がります。

[宇沢弘文博士 「社会的共通基本」を元に鉄道政策を考える]

[Wikipedia記事]

創造都市

ジェイン・ジェイコブスが提唱した多様な人々が集まり交流することで活気付く街。この考えの影響を受けたのが創造都市です。単に「建物を作って終わり」ではなく、「文化」や「新しいアイデア」を街づくりの真ん中に置くことです。これは、都市を固定された「モノ」としてではなく、住民やアイデアが集まる「常に変わり続ける生き物」として捉え直す新しい戦略です。

ジェイン・ジェイコブスが提唱した多様な人々が集まり交流することで活気付く街。この考えの影響を受けたのが創造都市です。単に「建物を作って終わり」ではなく、「文化」や「新しいアイデア」を街づくりの真ん中に置くことです。これは、都市を固定された「モノ」としてではなく、住民やアイデアが集まる「常に変わり続ける生き物」として捉え直す新しい戦略です。

[衰退からの脱出創造都市]

[Wikipedia記事]

インテリジェント・アーバニズム

[音声概要] 自動車との折り合いだけでなく、ジェイコブズの人間尺度や創造都市を引き継ぎつつ、自然・伝統・効率・機会・地域・透明性などの視点を加えたフレームワークを提供しています。この内容が後述するSUMPの「都市圏」「市民参画」「弱い人の声を聞く」といった方針に反映されているように思えます。

[音声概要] 自動車との折り合いだけでなく、ジェイコブズの人間尺度や創造都市を引き継ぎつつ、自然・伝統・効率・機会・地域・透明性などの視点を加えたフレームワークを提供しています。この内容が後述するSUMPの「都市圏」「市民参画」「弱い人の声を聞く」といった方針に反映されているように思えます。

[インテリジェント・アーバニズムの原則]

[Wikipedia記事]

市民活動・都市設計思想の変換

カーフリー運動

[音声概要を聞く] カーフリー運動は、自動車が、都市部や郊外などで生活を支配しすぎていると主張する社会運動で、社会活動家、都市計画家、交通工学、環境保護主義者など、広範で非公式な、創発的な個人と組織のネットワークです。「もし、車が無かったらどんな街になるのだろうか?」と体験する初のカーフリーデーイベントがレイキャビク(アイスランド)、バース(英国)、ラ・ロシェル(フランス)で開催され、日本でも各地で実施されるようになりました。

[音声概要を聞く] カーフリー運動は、自動車が、都市部や郊外などで生活を支配しすぎていると主張する社会運動で、社会活動家、都市計画家、交通工学、環境保護主義者など、広範で非公式な、創発的な個人と組織のネットワークです。「もし、車が無かったらどんな街になるのだろうか?」と体験する初のカーフリーデーイベントがレイキャビク(アイスランド)、バース(英国)、ラ・ロシェル(フランス)で開催され、日本でも各地で実施されるようになりました。

[車依存から自由に、カーフリー運動]

[Wikipedia記事]

[カーフリーデー Wikipedia記事]

[ノーカーデー Wikipedia記事]

コンプリート・コミュニティ

[音声概要を聞く] 街の構造そのものも考え直す動きも出てきました。コンプリート・コミュニティは徒歩圏内に職住を近接させ、公共交通の結節点近くに都市を集積し、自動車依存を軽減しようとしました。これは「路面電車型郊外住宅地」の再来にも思えます。また、世帯が小さく多様化している社会変化にも対応しようとしています。

[音声概要を聞く] 街の構造そのものも考え直す動きも出てきました。コンプリート・コミュニティは徒歩圏内に職住を近接させ、公共交通の結節点近くに都市を集積し、自動車依存を軽減しようとしました。これは「路面電車型郊外住宅地」の再来にも思えます。また、世帯が小さく多様化している社会変化にも対応しようとしています。

[Wikipedia記事]

スマートグロース

[音声概要を聞く] さらに、都市の持続性を高め賢く実現しようとスマートグロースでは、TODで集積を高めると共に、プレイス作りなど地域への愛着も高める工夫もされています。

[音声概要を聞く] さらに、都市の持続性を高め賢く実現しようとスマートグロースでは、TODで集積を高めると共に、プレイス作りなど地域への愛着も高める工夫もされています。

[Wikipedia記事]

コンプリートストリート

[音声概要を聞く] 米国では、スマートグロースの考えに基づき、自動車以外の歩行者・自転車・公共交通にとっても移動しやすい道路を作ろうというコンプリートストリート政策が推進され、全米1500都市で採択されています。

[音声概要を聞く] 米国では、スマートグロースの考えに基づき、自動車以外の歩行者・自転車・公共交通にとっても移動しやすい道路を作ろうというコンプリートストリート政策が推進され、全米1500都市で採択されています。

[道路を安全・便利・快適・環境に良く楽しくするコンプリートストリート]

[Wikipedia記事]

自動車と公共交通のアンバランスの是正政策

渋滞料金

[音声概要を聞く] 増える車には道路拡張以外の手段が必要との認識が広まり、混雑/渋滞課金/ロードプライシングでピーク需要を抑え、自動車の外部費用を利用者負担に転嫁し、収益を公共交通の整備に充てる政策をとる地域も出てきました。1975年にシンガポールで始まり効果をあげています。2025年1月から始まったニューヨーク市の道路課金には、トランプ大統領が反対するなど導入には物議もあります。

[音声概要を聞く] 増える車には道路拡張以外の手段が必要との認識が広まり、混雑/渋滞課金/ロードプライシングでピーク需要を抑え、自動車の外部費用を利用者負担に転嫁し、収益を公共交通の整備に充てる政策をとる地域も出てきました。1975年にシンガポールで始まり効果をあげています。2025年1月から始まったニューヨーク市の道路課金には、トランプ大統領が反対するなど導入には物議もあります。

[Wikipedia記事]

無料公共交通

[音声概要を聞く] 公共交通の外部性を最大化するには無料にするという手段もあるということで、世界各地で公共交通を無料にする動きも出ています。

[Wikipedia記事]

都市モビリティ計画のベストプラクティス

持続可能な都市モビリティ計画(SUMP)

[音声概要を聞く]数十年間の都市計画の数々で、痛い失敗も経験しつつ、「これがベストプラクティスだ」と思える物を編み出していった集大成が持続可能な都市モビリティ計画(SUMP Sustainable Urban Mobikity Planning)です。

[音声概要を聞く]数十年間の都市計画の数々で、痛い失敗も経験しつつ、「これがベストプラクティスだ」と思える物を編み出していった集大成が持続可能な都市モビリティ計画(SUMP Sustainable Urban Mobikity Planning)です。

[持続可能な都市モビリティ計画(SUMP) ]

[SUMPガイドライン日本語版]

- 投稿タグ

- #academic, #Car dependency, #Economy, #TOD, #Urban design, #US, #Video, #Voice, #Wikipedia, #厚生経済