今まで、自動車依存は自然に拡大するかのように解説してきました。しかし、その影には人為的な働きかけが多々あった模様です。真偽を確かめながら考えていきたく思います。

パシフィック電鉄の電車がスクラップ置き場に山積みされている様子、1956年

音声概要をお聴きいただけます

Wikipedia記事「自動車都市」を Notebook LM で学習し、生成したラジオ番組風音声概要をこちらからお聴きいただけます。

Wikipediaの記事

自動車都市の記事は英語版のほか3カ国語の記事があり、日本語記事は英語版から翻訳されました。自動車依存、インターアーバン 、GMによる路面電車廃止陰謀説、道路特定財源の記事も参考になります。

自動車都市の記事は英語版のほか3カ国語の記事があり、日本語記事は英語版から翻訳されました。自動車依存、インターアーバン 、GMによる路面電車廃止陰謀説、道路特定財源の記事も参考になります。

自動車都市とは?

Wikipediaの定義では、「道路網、駐車場、自動車と歩行者のインターフェース技術、私道やガレージのある一戸建て住宅を含む 低密度の市街地 など建造環境の推進による 「物理的な計画」と、交通安全/自動車キャンペーン、自動車法、自動車のための公共空間としての道路の社会的再構築など都市の道路利用に関する社会政策による「ソフトプログラミング」を通じて、自家用車による人々の移動を促進し奨励する都市」とあります。

今まで紹介してきた、知的都市主義(PIU)、コンパクトシティやスマートグロースとは真逆を行く方策であることがわかります。正否はともかく、まずは歴史を見ていきましょう。

路面電車の発展と経済戦争

日本と米国の動きを時系列で文末に並べてみましたが。まず、1887年に米国で路面電車が開業し路面電車型郊外住宅地が開発されます。1901年に米国でインターアーバンと呼ばれる郊外都心直結電車が走り始め、1905年に日本でも阪神電車が開通し、沿線開発なども見習います。ここからがちょっとエグいです。当初は「道路は皆に公平」「自動車は道路の邪魔者」とした慣例法を、1920年台に「道路は自動車優先」と変え、「自動車都市こそが近代的な大都市なのだ」と論調が変わりました。公共交通と自動車業界がバチバチに対立し、1936年に自動車・石油・タイヤなどの自動車・石油などの連合が公共交通事業者を次々に買収して路線廃止をしたことは事実のようです。この経済戦争は独禁法違反で止められますが、米国のインターアーバンはこの時期にほぼ壊滅します。幸運なことにその影響は日本には及ばなかったので、電鉄各社は沿線開発とセットで路線を拡張します。

都市計画が変わる

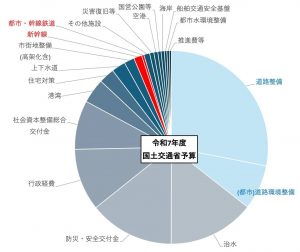

そして終戦直前あたりから米豪の都市開発は、「郊外の住宅地と都心を幹線道路で結ぶべき」という方向になり、「飛行機の時代にコンパクトシティなんて時代遅れだ!」と叫ばれます。そして戦後、業界を結集したロビー活動で高速道路建設を政策に載せます。なんと日本はこれに4年先駆けて道路特定財源を作っています。なんだか日本で試して米国で展開するようにも見えてしまいます。多摩田園都市開発も当初は住宅地と都心をターンパイク(高速道路)の高速バスで結ぶ構想でしたが、運びきれないとわかり田園都市線の建設、公共交通指向型開発(TOD)に向かいました。1970年台に入って、米国では行き過ぎた自動車依存がスプロール化による行政コスト増加・渋滞・大気汚染・事故などさまざまな問題を起こして見直しが始まります。日本では「重税感」が理由で揮発油税の暫定税率を見直す代わりに、特定財源から外されから一般財源になりましたが、道路予算はほぼ守られています。

そして終戦直前あたりから米豪の都市開発は、「郊外の住宅地と都心を幹線道路で結ぶべき」という方向になり、「飛行機の時代にコンパクトシティなんて時代遅れだ!」と叫ばれます。そして戦後、業界を結集したロビー活動で高速道路建設を政策に載せます。なんと日本はこれに4年先駆けて道路特定財源を作っています。なんだか日本で試して米国で展開するようにも見えてしまいます。多摩田園都市開発も当初は住宅地と都心をターンパイク(高速道路)の高速バスで結ぶ構想でしたが、運びきれないとわかり田園都市線の建設、公共交通指向型開発(TOD)に向かいました。1970年台に入って、米国では行き過ぎた自動車依存がスプロール化による行政コスト増加・渋滞・大気汚染・事故などさまざまな問題を起こして見直しが始まります。日本では「重税感」が理由で揮発油税の暫定税率を見直す代わりに、特定財源から外されから一般財源になりましたが、道路予算はほぼ守られています。

ここから米国でもLRT建設や公営公共交通など多々政策が進むのですが、日本は1950年代の自動車都市政策がそのまま続いてしまっているかのようです。そして日本では揮発油税の暫定税率が見直されるようですが、果たして道路予算は変わるのでしょう?

比べて考えてみる

さて、真っ向対立する自動車都市とスマートグロースについて、私見も入れて比べてみました。

| 自動車都市 | スマートグロース、PIUなど | |

| 移動の主役 | 自動車と高速道路 | 徒歩・自転車と公共交通 |

| 街の集中 | 広く、薄く | 狭く、コンパクトに、密集して |

| 公的負担 | 道路や上下水道などの総延長が長くなり、建設維持が高額に。ごみ収集や配送などサービス費用も上がる。 | 公共交通の建設維持コストがかかる。 |

| 財源 | 揮発油税など | 運輸収入 |

| 個人の利便性 | 孤独で自由、柔軟、機動的 | 計画的、乗り合い |

| 個人の負担 | 自動車の保有負担(車両・税・保険・車検)、燃費、通行料や駐車場代、運転時間、運転できない人のケア | 運賃、駅までのアクセス、待ち時間、乗り換え、移動時間 |

| 外部効果 | 分散した観光・商工業 | 集積された観光・商工業・人口定住・都市集積 |

| 外部費用 | スペース占有(道路や駐車場)・渋滞・騒音・大気汚染・運転時間・事故・運転できない人の移動制約 | 騒音・(閑散となった際の)運用維持コスト負担 |

| 弱点 | 集中輸送(渋滞する) | 閑散輸送(維持費用が嵩む) |

| まちづくり | 長距離運転と渋滞に難あり、上記コスト | 職住近接は理想だが、生産効率の面で難しい |

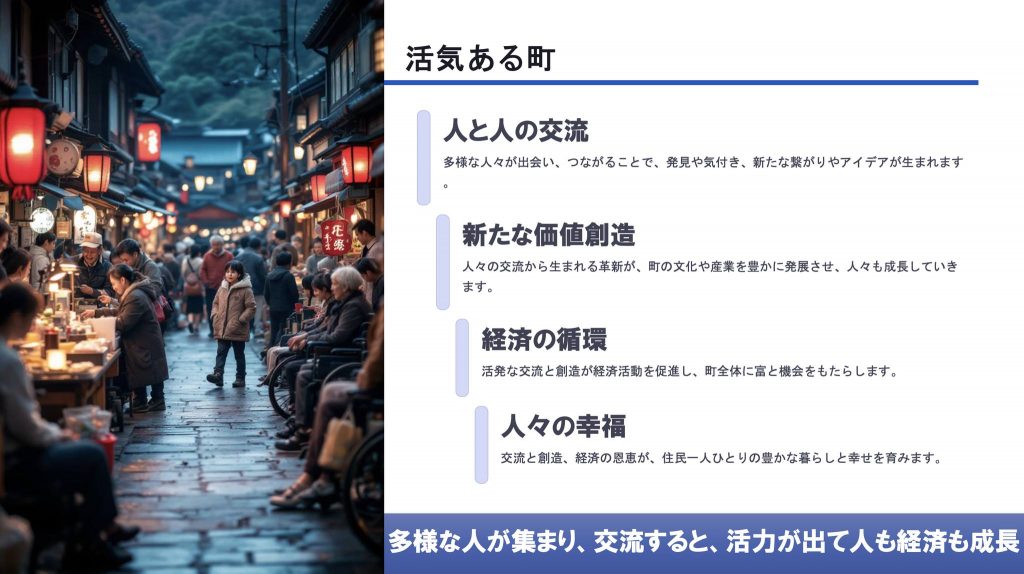

| コミュニティ | 閑散として繋がりは薄くなる | 集積して、出会い・対話・活力が生まれやすい |

| 考察(私見) | 土地が余っていればこれもありかもしれないが、渋滞ドライブは果たして幸せか?運転できない人は?孤立を助長して怖い感じもする。 | 満員電車はストレスだが、気軽に飲み会ができるなど人の繋がりは強まるように思える。人口集中しているならこちらか? |

私は知的都市主義(PIU)が示す活気ある街が好きなのですが、人との付き合いは鬱陶しいと思われる方も多くいます。日本は地方が自動車都市で、大都会はPIUなので、選べるという意味では選択肢があるとも言えるかもしれません。でも、地域ももっと元気になって欲しいなとも思います。

自動車都市に関する日本と米国の動き(年表)

- 1880年 米国「道路整備運動」は地方への道路整備を推進

- 1887年 米国 路面電車開業、路面電車型郊外住宅地開発が始まる

- 1901年 米国インターアーバン(郊外直通電気鉄道)が急速に普及

イリノイ鉄道博物館で保存されているインターアーバンのエレクトロライナーWikimediaより

- 1905年 日本初のインターアーバン路線(阪神本線)開業

- 1908年 米国インターアーバンの建設があまり行われなくなった

- 1910年 米国ロサンゼルス、デトロイトなどで自家用車所有率激増

- 1916年 米国ニューヨーク市で最初のゾーニング条例

- 1920年代、

- 北米とオーストラリアの都市開発の方向性が劇変

- 道路を確保可能な資源および潜在的な収入源と見なす異なる交通関係者間の対立が激化する。

- バス路線網の拡張

- 1924年 米国 ロサンゼルス交通委員会のマクリントックが自動車優先の道路法制を提言

- 1920年代の末頃 インターアーバン路線網の廃止が急速に進む

- 1930年代 日本でバスが普及、ここまで電鉄各社インターアーバンの新規路線の開業が続く

- 1932年 米国ゼネラルモーターズのアルフレッド・スローンが自動車業界の利益団体を「全国高速道路利用者会議」に集約

- 1936年 米国ナショナル・シティ・ラインズ(ゼネラルモーターズ、スタンダード・オイル・オブ・カリフォルニア、マック・トラックス、 フィリップス石油、ファイアストン・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー)による路面電車企業買収と廃止

パシフィック電鉄の電車がスクラップ置き場に山積みされている様子、Wikimediaより 1956年

- 1940年 米国議会が競合産業間の多角化を禁止する運輸法を競合抑圧防止のために制定

- 1942年 米国NYCで誘発需要により道路拡張をしても渋滞激化

- 1943年 米国のシカゴ計画委員会ホーマー・ホイト 自動車の台頭によって公共交通機関の依存がなくなり「コンパクトシティ」などの古い都市設計概念は時代遅れになると主張。緑地帯で隔たれた低密度の住宅地と都会の駐車場を幹線道路で結ぶのが理想とされた。

- 1945年、第二次世界大戦終戦

- 1949年 米国大陪審はナショナル・シティ・ラインズと構成会社を反トラスト法違反の共謀罪で公訴し、最終的に有罪

- 1953年 日本「道路整備の財源等に関する臨時措置法」

- 1954年 日本 東急ターンパイク(渋谷~江ノ島間有料自動車専用道路)免許申請。

- 1956年

- ワトキンス・レポート”日本の道路は信じがたい程に悪い

- 米国ハイウェイ トラスト ファンド設立、ガソリン税が自動車のインフラに再投資

テキサス州ダラスのハイファイブインターチェンジWikimediaより

- 1957年 米国 多額の高速道路信託基金が設立され、高速道路に投資。高速道路ロビー活動の成果

- 1972年 日本列島改造論 道路・鉄道インフラ投資強化

- 1974年 ブラッドフォード・C・スネル アメリカの地上輸送 自動車、トラック、バス、鉄道産業の再編提案

- 2008年 日本 道路特定財源の一般財源化

- 2009年 米国テキサス交通研究所、交通渋滞の現在のコスト(燃料の無駄と生産性の損失)を872億ドルと推定

- 2011年 スマートグロースの根拠「激化のパラドックス」

- 投稿タグ

- #academic, #Car dependency, #Economy, #Urban design, #US, #Voice, #Wikipedia, #自動車

-150x150.png)